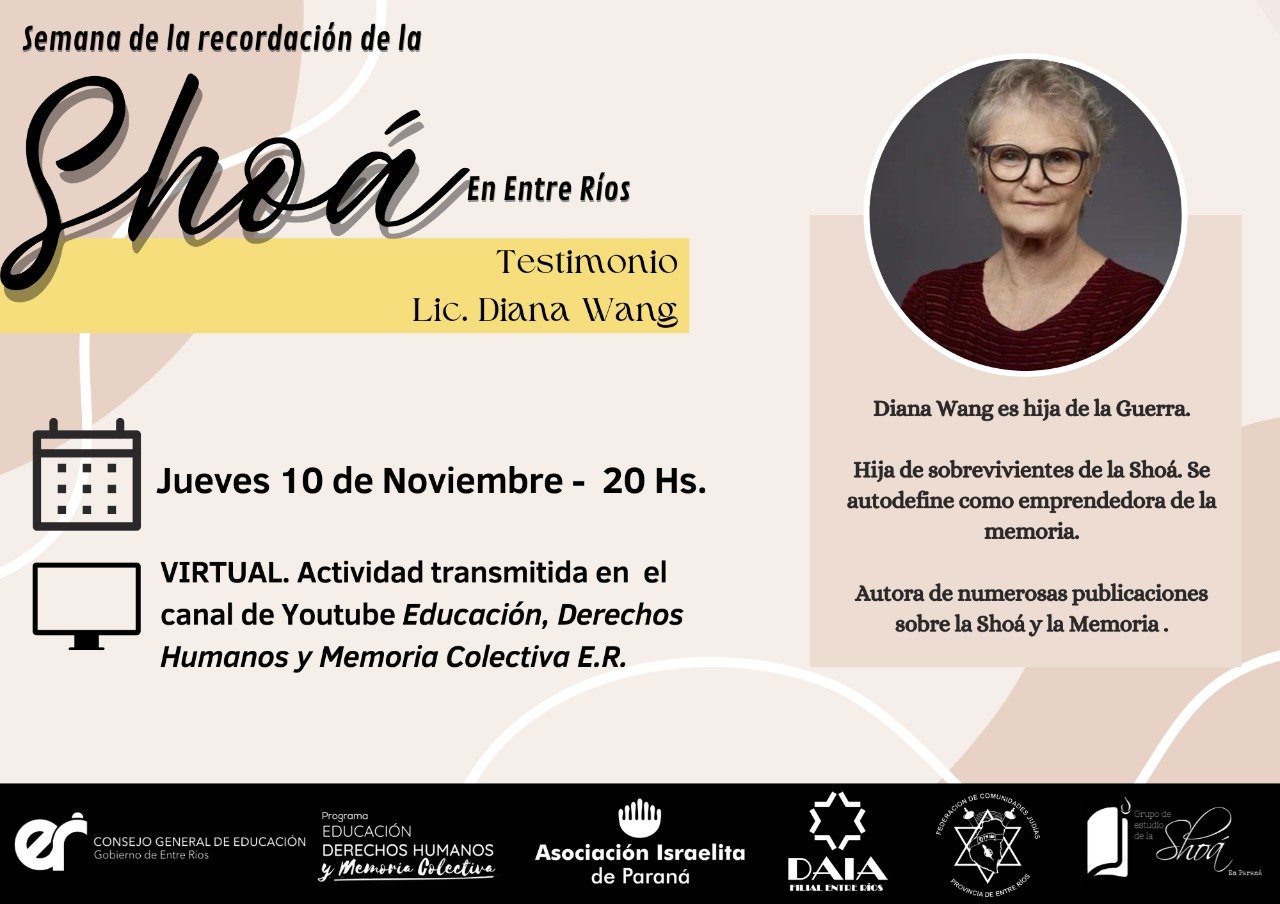

Entrevista a Diana Wang: la memoria y el Proyecto Aprendiz, Lara Naguirner

Diana Wang es hija de Cesia y Mesio, una pareja judía que sobrevivó al Holocausto nazi. Una familia cristiana los ocultó en el altillo de su casa durante 22 meses, quedándose además a cargo de su pequeño hijo, Zenus. Al finalizar la guerra, les dijeron que había muerto, sin decirles dónde estaba enterrado.

Diana nació en Polonia en 1945, es “hija de la guerra”. La familia Wang emigró a la Argentina 2 años más tarde. Fue alrededor de sus 50 años que Diana se empezó a involucrar con su historia familiar y la Shoá. Con el título de “emprendedora de memoria”, creó el Proyecto Aprendiz, dedicado a mantener la memoria, haciendo que los sobrevivientes del Holocausto cuenten a jóvenes “aprendices” sus historias. En el 2015 dio su primera charla TEDx “Los aprendices de la historia”, seguida por otra en 2016 y la última hasta el momento en 2021.

¿Cómo era el vínculo de tus padres con la familia que los ayudó a mantenerse escondidos?

No sé mucho, porque hay etapas distintas. La primera fue cuando esta gente aceptó esconder a mi familia, a cambio de una cantidad de dinero, que era todo lo que podían ofrecer en ese momento. Pero estaba justificado porque el hombre de la familia estaba sin trabajo, no tenían para comer. Era para poder sobrevivir, no estaban lucrando.

Cuando se les terminó el dinero, algo empezó a cambiar, situación que nunca entendí. Ellos siguieron ocultándose sin pagar. Yo sospecho que aquél hombre debe haber amenazado con denunciarlos, extorsionando sexualmente a mi mamá o mi tía, que también estaba ahí. Se que cuando salieron nunca más los quisieron ver, algo tuvo que haber pasado.

¿Alguna vez tus padres pasaron por el proceso del Proyecto Aprendiz?

Mis papás murieron, no llegaron a conocer este proyecto. De alguna manera yo fui su aprendiz, pero a la vez quedaron huecos que uno rellena con sus propias hipótesis, como acabo de hacer con lo que te conté, porque en su momento no pregunté y trato de armar los fragmentos que quedan para darles algún sentido, ajustarlos en algún contexto que permita entender qué fue lo que pasó.

“Era obvio, Zenus estaba vivo y había sido apropiado”, contaste en tu primera charla en TEDxRíodelaPlataED. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?

Zenus Wang. La única fotografía del hermano de Diana que pudieron recuperar.

No llegamos a la conclusión de que estaba vivo. Mis padres nunca dijeron que estaba vivo. Mi papá no podía hablar porque se ponía a llorar y mi mamá lo que contaba era que al ir a buscarlo, le dijeron que había muerto y que no sabían decirle dónde estaba enterrado. Todo lo demás, fueron hipótesis que hice yo. Nunca supimos si sobrevivió o no. Yo hoy creo que no sobrevivió. Hice un proceso bastante interesante, sobre el cual estoy escribiendo: partir que Zenus estaba vivo, hasta llegar a la conclusión de que probablemente no lo estuviera, que efectivamente era cierto que había muerto, preguntándome por qué no querían contar dónde se encontraba su cuerpo. Debe haber pasado algo con aquella muerte que ellos no querían mostrar. Supe de casos, algunos de ellos documentados, de gente que tenía a su cargo a niños refugiados, especialmente varones circuncidados, y ante la posibilidad de ser descubiertos, los mataban para no poner a todos en peligro. La sospecha que tengo ahora es que ellos lo mataron de alguna manera que si vos encontrás el cadáver se iba a notar. Es la única forma de entender por qué no lo quisieron mostrar.

¿Cómo te llevás con ese proceso?

Es complicado porque sigo buceando, sin herramientas concretas, no tengo datos ni documentos sobre los que pararme para seguir pensando y seguir tratando de armar el rompecabezas, entonces, hago hipótesis. Y van cambiando. Se me ocurre una cosa, se me ocurre otra. Es como una novela que está viva porque sigue cambiando cada vez que le doy otra vuelta. Es algo en lo que, al menos yo, nunca dejo de pensar.

Pensando en tu título de “emprendedora de memoria”, ¿por qué te sentís responsable de serlo?

El título de emprendedora de memoria también fue cambiando de sentido. Se me ocurrió porque yo no me reconozco en un título profesional. Psicóloga, escritora, conferencista. Para mí no quieren decir nada. O al menos no siento que esos títulos me representen o me identifiquen.

En este momento, estoy muy motivada, interesada por los laberintos de la memoria, por cómo la memoria va cambiando. Los recuerdos son engañosos, uno no recuerda como una foto, la memoria se entreteje y va mutando conforme vas cambiando tus intereses, sumando experiencias. La memoria no tiene que ver sólo con el pasado, sino que tiene que ver con cómo miro al pasado desde el presente, cómo miro mi proceso de pensamiento, según con quién hablo, según para qué lo digo. Hay varias capas de complejidad en donde me pongo a cuestionar el tema de la verdad histórica, la cual pierde sentido porque la podrán encontrar arqueólogos, paleontólogos, pero nosotros no, yo, por lo menos, no. Entonces aparece otra verdad, que son como capas de cebolla. Y hay otra verdad que tiene que ver con las preguntas que me hago, que me tengo que contestar.

¿Cómo convive la idea de una memoria dinámica con el Proyecto Aprendiz?

El Proyecto Aprendiz ha sido crucial en todo este desorden que tengo en mi cabeza respecto a la memoria. Cuando empezamos a armar el proyecto todavía no nos habíamos dado cuenta de que el aprendiz no asumía la historia del sobreviviente como si fuera un actor, nadie puede incorporar la historia de otra persona en su totalidad, cada uno agarra un pedazo de lo que le cuentan.

Hubo sobrevivientes que tuvieron entre 4 y 5 aprendices y cada uno de ellos contaba otra historia sobre el mismo sobreviviente. A cada uno le había impactado otra cosa, se le había mezclado con aspectos de su vida personal, entonces lo que vimos que pasaba era que cada testimonio, de cada aprendiz, era cómo el testimonio del sobreviviente se había incorporado a su vida. No es el aprendiz quien está contando la historia del sobreviviente. El testimonio es el aprendiz, no el sobreviviente.

Ahí empecé a pensar este juego complejo de la memoria. La memoria es como una masa maleable que se mueve, que está viva, depende de dónde la pongas, va a haber cambiado de forma.

¿A qué otras esferas se puede llevar el Proyecto Aprendiz?

Se puede llevar a cualquier esfera. Imaginate hacerlo con las culturas cuyas lenguas están desapareciendo. O todo tipo de inmigrantes. ¿Te imaginás hacer un Proyecto Aprendiz con gitanos? Puede ser maravilloso. Se puede aplicar a oficios que han desaparecido. Es un dispositivo que se puede adaptar a cualquier relato.

¿Se necesita de otros emprendedores de la memoria para que se den nuevos testimonios con este formato?

Claro, se nos han acercado bastantes veces diciéndonos que lo querían hacer. Con sobrevivientes de la Shoá y otros temas. Entonces nosotros respondíamos cómo hacerlo, pero para llevarlo a cabo es necesario tener por lo menos un equipo de 5 personas. Una persona sola no lo puede hacer y muchas veces no conformaban esos grupos.

¿Qué podemos hacer los demás para convertirnos en emprendedores de la memoria?

Primero, tener ganas. Concentrarte en desafíos que te motiven y ponerte en movimiento. Desde empezar a estudiar historia o, incluso sin estudiar, navegar sobre algún aspecto particular que te resulte atractivo, importante. Es cuestión de subirse al bote a ver a dónde te lleva. Es esto, encontrar lo que te apasione y entregarte.

https://medium.com/@laranaguirner/entrevista-a-diana-wang-la-memoria-y-el-proyecto-aprendiz-8931771b7d8a