Memory in Action

Survivors of the Shoah and their descendants in a trajectory of reconstruction

Children of the Shoá. To tell of what was lived, to include it in the chain of family descendance, to understand it according to the specific context, to look at it again, to put it into a new perspective and to learn from one’s own experiences is what the survivors of the Shoah (Holocaust) and their descendants have found to be since we began to meet. We reconnected with the chain of our family lineage; we learned from each other and we went on reconstructing our pasts with new pieces that responded to obscure questions. We learned useful lessons for the present and for the future.

We began to meet regularly in 1997. We told our stories, and with surprise, we discovered how very similar were so many things we had believed happened only to each one of us, and were, in fact, shared with the others.

We began as the “Children of the Shoah,” because almost all of us had been very little at the end of the war. Some, including myself, though born a bit after that, saw that our stories also had points in common. Those born after 1940 have almost no early memories and so their “memories” had to be investigated and reconstructed. Also, those of us who were born after the Shoah sought in our families’ past the links that we lacked to reconstruct the chain of connections to our parents and our grandparents. I often say that most important thing that happened to me in my life, happened before I was born. That “most Important thing” was that which unified us and what became an affectionate nest in which to find the keys that we lacked. We all had an intimate and personal relationship with the Shoah, and sharing it gave us a new sense of belonging. We felt like a family.

A Different Type of Institution. Clearly, we invented a way of doing things that was different from the usual procedures of local Jewish organizations. There was no difference between the Board of was Directors who thought about and made decisions and those who carried out what decided upon. Those of us who were members of the Board, were active in all other areas: we participated discussions, thought, signed checks about programs, and when it was necessary, took a broom and swept the floor. While we generated educational materials, we went down to open the door; while we invented innovative projects, we also made sure that there was no lack of coffee, tea, mate, sweetener and crackers. All volunteers, we all developed a very meaningful mission, we were in our home with our family.

Generations of the Shoah. In 2004, we set out on a great adventure, an international conference that we called “Facing the Future. In attendance were survivors, children, grandchildren, relatives, teachers, historians and cultural figures from several countries. This event strengthened our association. It was formalized and began to be known as the “Generations of the Shoah” in Argentina. “Generations” was a very unusual in the context of local Jewish organization, because it mainly consisted of women. The men who accompanied us were amazed that we were able to be talking about four things at the same time, not only what had to be done, but also the health of each one of us, whose daughter was pregnant or which grandson had done well at school or had a high fever the previous night.

These were fertile meetings, with such a pleasant environment that it was enjoyable to be there. But we didn’t only create and distributed pedagogic materials, we also celebrated the holidays of our Jewish tradition, celebrated birthdays, gave support during unhappy events and were happy about our joys. . .we constituted an unexpected new affective web with close ties, perhaps a compensation for what some of us had lacked during our childhoods.

We learned from our parents and survivors to transform the tragedy into a motive for living. We created a philosophy that valued life and gave it meaning, in the organization as well as in our own lives, recounting, almost with joy, who we were and what we had learned.

We participated intensely in social networks, and we reacted strongly against the use of the Shoah for reasons that were not connected to it. Phrases like “Never again,” “Remember so not to repeat,” “For the future generations” and so many others that we heard every day, brought us back again and again to explanations and demystifications. We permanently rectified false information. We fought against the banalization when Nazism, Hitler or Goebbels were mentioned as a common noun, which we took as an insult. We came out against statements that treated the facts lightly or superficially. We repudiated statements that distorted the facts, for they impeded making the making them known and the understanding of their content and scope. We protested against the spurious comparison of the Shoah with the politics of the State of Israel, pointing that what is now called Anti-Zionism is the same old Anti-Semitism in disguise.

Members of Generations of the Shoah

We created three project that would go beyond what we had accomplished so far: the Cuadernos de la Shoá (Notebooks of the Shoah) and Proyecto Aprendiz I y II (Project Apprentice I and 2 (Project Apprentice I and II).

1. Cuadernos de la Shoá. The Cuadernos are a publication directed at teachers who require an exhaustive pedagogical tool for teaching about the Holocaust. Each Cuaderno (there are now eight published and a nineth about to come out) deals with a specific theme: the rescuers, the children, the women, the resistance, the Shoah as part of the Second World War, the dehumanization, the outcomes, the genocides of the twentieth century. Each book is structured around three central concepts: the definition and explanation of the main ideas, the design of the book and graphic illustrations, the personal testimonies of survivors that transmit the human aspect of those involved.

To Live with Evil: Genocides of the Twentieth Century

To see or download the Cuadernos, go to: https://museodelholocausto.org.ar/publicaciones/cuadernos-de-la-shoa/

A video about the Cuadernos (in Spanish) :https://www.youtube.com/watch?v=9f3XT66m6qA&ab_channel=BACultura

2. – Project Apprentice I. Project Apprentice I was developed to assure that each one of the living survivor’s stories continue to be told in an oral and face-to-face way. The living testimony permits interaction and questioning and brings directly to each listener the emotion of someone who lived through it all. The idea is to train young adults to tell in the future, the history of a specific survivor. During three months of direct contact, each Apprentice gets to know, accompanies, converses with the survivor. This conversation treats not only the survivor’s experiences during the Shoah, but also her childhood, her old age, her ideals, her joys, her sorrows. The Apprentice receives and incorporates that story into his or her life and commits to retell it in the coming decades. There are now 150 Apprentices who now have this responsibility.

One of Diana Wang’s TED talks, with English subtitles: “Los aprendices de la Historia”/”The Apprentices of History”: https://www.youtube.com/watch?v=OeNvaToNv_k&t=4s

Survivor Lea Zajac (right) with her apprentice Darío Berlinerblau (left), in Buenos Aires

3. Project Apprentice II. We created a second level to these activities. The Apprentices were trained to develop a short talk, up to twenty minutes in length, in which they described their experiences living along with a survivor and the ways in which their own lives were affected by it. Each talk was recorded on videos that were distributed through social media. These brief talks have a strong potential in education. After showing a video in a single class, there is time left to complement it with concepts, commentaries, questions and pedagogic activities that assure the understanding of what had been lived through.

Gabriela Scheyer https://www.youtube.com/watch?v=XjyuIMqRMeI

Guido Salem https://www.youtube.com/watch?v=vHk92ju0PS4

Carolina Zincosky https://youtu.be/qZYGQzRZjDE

Tamara Flechtman https://youtu.be/uUXfLDn2P9E

Taio Portillo Weinberg https://youtu.be/ahIeQB3n4Sk

Gaston Donzis https://youtu.be/Z_bEwBm2ih8

Romina Bernater https://youtu.be/oZMsvn_Im9k

The talks by these young adults have a strong effect on those who hear them. The anecdote, the living presence, the immediacy of emotion are exceptional vehicles for stimulating memory and not allowing things to be forgotten.

4. Museum of the Holocaust in Buenos Aires. In 2018, Generations of the Shoah became part of the Museum of the Holocaust in Buenos Aires, combining forces and voluntary work. We contributed who we are and what we knew, the materials we produced and the presentations to schools and universities. We learn and we teach.

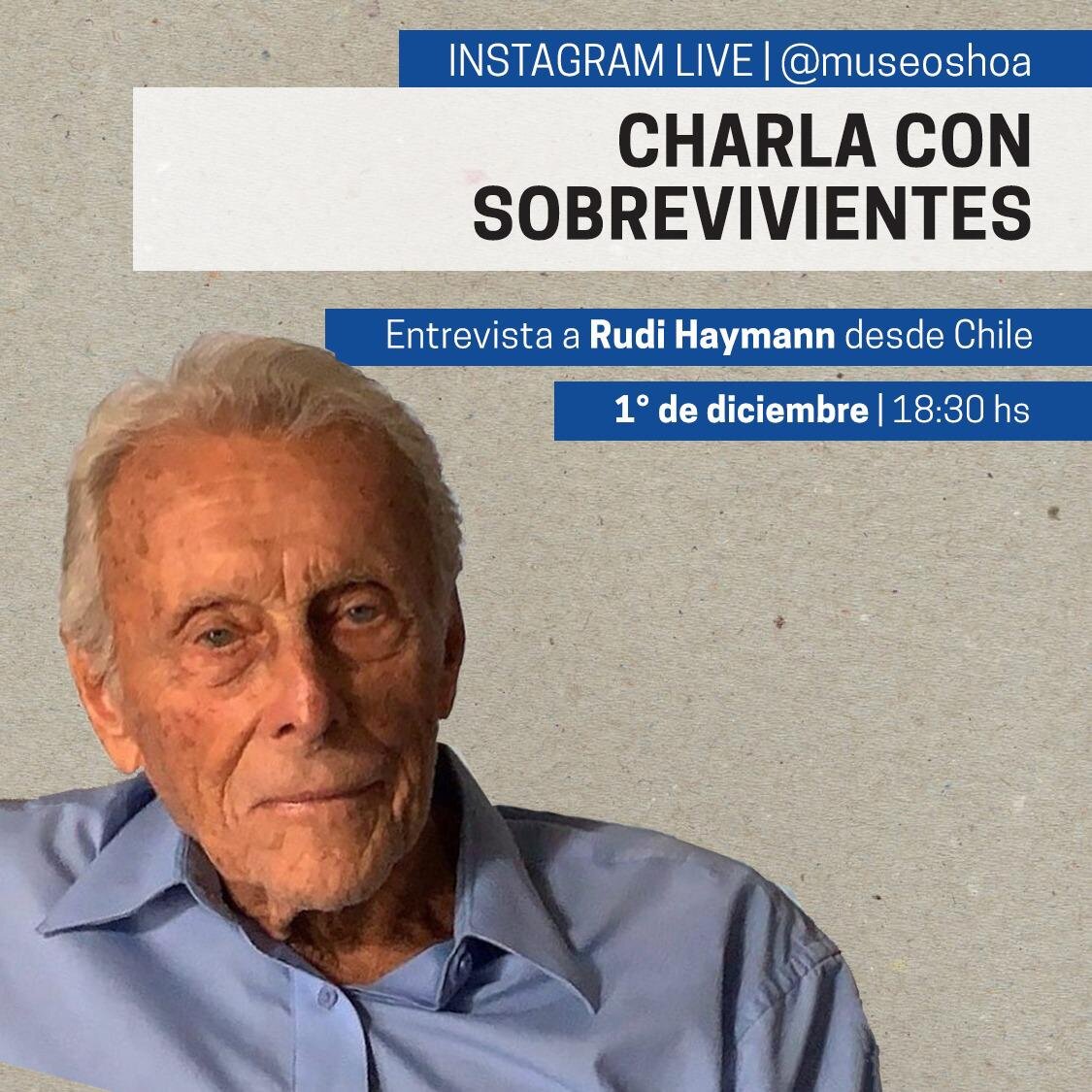

Conversations with Survivors: The survivor Rudi Haymann is interviewed from Chile

We were in dialogue with different groups. We formed the Argentine chapter of the International Alliance for the Memory of the Holocaust. With training sessions, testimonies, and with our survivors, we supported the March for Life. We participate in the Latin American Network for the Teaching of the Shoah. We continue with the Cuadernos de la Shoá and Proyecto Aprendiz. This activity is in the process of reformulation, given that with the passage of time, we can no longer count on survivors to take part. We will encounter the situation of the children of the survivors like us with our own experience of having grown up with the scars left in our parents and also our grandchildren, now freer from the direct connection with the survivors, with a renewed capacity for questioning, investigation and memory.

In synthesis. During the Battle of Britain, Sir Winston Churchill referred to those who fought, saying that “never have so few done so much for so many.” We are like that squadron of the RAF, a handful of people, with small voices that as the Children of the Shoah, Generations of the Shoah and now from the Museum, grow and become louder, become strong and powerful in their persistence to keep alive the memory of the Shoah, generate consciousness so that the so wished for “Never again” will someday be so.

Diana Wang was born in Poland in 1945, the daughter of survivors of the Shoah. She arrived in Argentina in 1947. Psychotherapist specializing in couples therapy (private practice). Writer and lecturer. Until 2018: with the “Generations of the Shoah” (Holocaust): worked dissemination and education. Talks, conferences, seminars in Argentina and abroad, in formal and informal educational institutions. Her groups produced educational material on the various themes of the Shoah, published the Cuadernos de la Shoá (Shoah Notebooks) and generated the “Apprentice Project” to keep the oral memory of the Shoah alive. They are part of the Argentine chapter of Integran el capítulo argentino de la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance.) Since 2018, Diana Wang is a member of the Board of Directors of the Museum of the Holocaust of Buenos Aires. The “Generations of the Shoah” projects continue in Argentina.

Published in Jewish Latin America.

Traducción:

Niños de la Shoá. Contar lo vivido, incluirlo en el contexto específico, volver a mirarse, ubicarse en una nueva perspectiva y aprender de las propias experiencias, es lo que los sobrevivientes de la Shoá y sus descendientes hemos encontrado desde que comenzamos a reunirnos. Nos recolectamos con la cadena de nuestro linaje familiar, aprendimos los unos de los otros y fuimos reconstruyendo nuestros pasados con nuevas piezas que respondían a oscuros interrogantes y aprendiendo lecciones útiles para el presente y el futuro.

Nos conocimos y comenzamos a reunirnos en 1997. Nos contamos nuestras historias y descubrimos con sorpresa cómo se parecían y cuántas cosas que creímos nos pasaban solo a nosotros eran compartidas por los demás.

Empezamos a ser “Niños de la Shoá” porque casi todos habían sido muy chicos en aquel momento. Algunos, como yo misma, aunque nacimos poco después, vimos que nuestras historias también tenían puntos en común. Los nacidos después de 1940 casi no tenían recuerdos y sus memorias debían ser indagadas y reconstruidas. También los que nacimos una vez terminada la Shoá buscábamos en nuestros pasados familiares los eslabones que nos faltaban para reconstruir la cadena con nuestros padres y abuelos. Suelo decir que lo más importante que me pasó en la vida pasó antes de que yo naciera. Lo “más importante” era lo que nos unía y lo que constituía un nido cariñoso en donde encontrar las claves que nos faltaban. Todos tenemos una relación íntima y personal con la Shoá y el compartirla nos regaló una nueva pertenencia, nos sentíamos una familia.

Generaciones de la Shoá. En 2004 emprendimos una gran aventura, el encuentro internacional que llamamos De Cara al Futuro con la asistencia de sobrevivientes, hijos, nietos, parientes, docentes, historiadores y personalidades de la cultura de varios países. Este evento consolidó nuestra asociación que se formalizó y pasó a ser “Generaciones de la Shoá” en Argentina.

Generaciones fue una institución muy particular en el contexto de las organizaciones judías locales, porque estaba integrada por muchas mujeres. Los hombres que nos acompañaban se sorprendían de que pudiéramos estar hablando de cuatro cosas al mismo tiempo, no solo sobre lo que había que hacer sino también sobre el estado de salud de cada uno, qué hija está embarazada o qué nieto tuvo un éxito en la escuela o mucha fiebre la noche anterior.

Una institución diferente. Claramente inventamos un modo particular distinto de los modelos usuales de las organizaciones judías locales. No había diferencia entre la comisión directiva que pensaba y decidía y quienes ejecutaban lo decidido. Los que integrábamos la Comité Directiva estábamos en todas las otras áreas: discutíamos, pensábamos, firmábamos cheques y, cuando hacía falta, tomábamos una escoba y barríamos el piso. Mientras generábamos materiales educativos bajábamos a abrir la puerta, cuando inventábamos proyectos innovadores estábamos también atentos a que no faltara el café ni el té ni el mate ni el edulcorante ni las galletitas. Todos voluntarios, todos llevando adelante una misión muy significativa, estábamos en nuestra casa con nuestra familia.

Eran reuniones fértiles, con un clima tan amable que daba gusto estar allí. Pero no sólo creábamos y difundíamos materiales pedagógicos, también celebrábamos las fechas de nuestra tradición judía, festejábamos los cumpleaños, nos acompañábamos en las tristezas y nos alegrábamos con las alegrías… constituíamos una impensada nueva red entrañables, tal vez una compensación afectiva por lo que algunas de nosotros nos había faltado en nuestras infancias.

Aprendimos de nuestros padres y sobrevivientes, a transformar la tragedia en una filosofía que privilegia la vida y le da sentido, contando hasta con alegría quiénes éramos y lo que habíamos aprendido. Participamos intensamente en redes sociales y reaccionamos fuertemente ante la utilización de la Shoá para fines ajenos a ella, los lugares comunes y las mentiras. Frases como “nunca más”, “recordar para no repetir”, “para las futuras generaciones”, y tantas otras que escuchamos a diario, nos llevan una y otra vez a explicaciones y desmitificaciones. Rectificamos permanentemente informaciones falsas. Luchamos contra la banalización cuando se menciona al nazismo, a Hitler o a Goebbels, como un sustantivo común, como un insulto. Salimos al cruce de las declaraciones que toman los hechos a la ligera y superficialmente, que los tergiversa e impide revelar y comprender su contenido y alcance. Protestamos ante la espuria comparación entre la Shoá y la política del Estado de Israel señalando que el hoy llamado anti-sionismo es el mismo antisemitismo travestido.

Miembros de Generaciones de la Shoá

Creamos tres proyectos que nos trascenderán: los Cuadernos de la Shoá y el Proyecto Aprendiz I y II.

1.- Cuadernos de la Shoá. Es una publicación destinada a los docentes que precisan una herramienta pedagógica exhaustiva para enseñar sobre el Holocausto. Cada Cuaderno (hay 8 publicados y el 9 a punto de salir) encara un tema específico, los rescatadores, los niños, las mujeres, las resistencias, la shoá inmersa en la segunda guerra, la deshumanización, las trayectorias, los genocidios del siglo XX. Cada número está estructurado alrededor de 3 ejes: la conceptualización, el diseño y la ilustración gráfica y los testimonios personales que transmiten el aspecto humano involucrado.

Los cuadernos se pueden ver/descargar: en https://museodelholocausto.org.ar/publicaciones/cuadernos-de-la-shoa/

Aquí un video sobre los cuadernos: https://www.youtube.com/watch?v=9f3XT66m6qA&ab_channel=BACultura

2.- Proyecto Aprendiz I. Surgió para asegurar que cada una de las historias siga siendo contada de manera presencial y oral. Cuando ya no haya sobrevivientes que cuenten lo vivido, El testimonio vivo permite la interacción, la pregunta y llega directamente a cada oyente porque es entregado con la emoción de quien lo vivió. La idea es capacitar a adultos jóvenes para contar, el día de mañana, la historia de un sobreviviente particular. Durante tres meses de contacto directo, cada Aprendiz conoce, acompaña y conversa con un sobreviviente. No es solo sobre sus vivencias en la Shoá, también sobre su infancia, su vejez, sus ideales, sus alegrías, sus tristezas. El Aprendiz recibe e incorpora esa historia a su propia vida y se compromete a contarla en las siguientes décadas. Son en la actualidad 150 los Aprendices que tienen ahora esta nueva responsabilidad en sus vidas.

Una charlas TED de Diana Wang “Los aprendices de la Historia” subtitulada en inglés https://www.youtube.com/watch?v=OeNvaToNv_k&t=

La superviviente Lea Zajac (derecha) y su aprendiz Darío Berlinerblau (izquierda), en Buenos Aires

3.- Proyecto Aprendiz II. Creamos una segunda etapa, la capacitación de los Aprendices en la construcción de una charla breve, de hasta 20 minutos, contando la experiencia vivida al lado del sobreviviente y la manera en que fueron atravesados por ella en su propia vida. Cada charla se registra en video que se difunde por las redes sociales. Estas breves charlas tienen un fuerte potencial educativo. En una clase alcanza el tiempo para complementarlo con conceptualizaciones, comentarios, preguntas y actividades pedagógicas que aseguran la comprensión de lo vivido.

Las charlas de estos adultos jóvenes tienen un poderoso efecto sobre quienes las oyen. La anécdota, la presencia viva, la emoción puesta en acto, son vehículos privilegiados para que la memoria se estimule y no se pierda en el olvido.

Gabriela Scheyer https://www.youtube.com/watch?v=XjyuIMqRMeI

Guido Salem https://www.youtube.com/watch?v=vHk92ju0PS4

Carolina Zincosky https://youtu.be/qZYGQzRZjDE

Tamara Flechtman https://youtu.be/uUXfLDn2P9E

Taio Portillo Weinberg https://youtu.be/ahIeQB3n4Sk

Gaston Donzis https://youtu.be/Z_bEwBm2ih8

Romina Bernater https://youtu.be/oZMsvn_Im9k

4. – Museo del Holocausto de Buenos Aires. En 2018 pasamos a integrar el Museo aunando esfuerzos y voluntariados. Aportamos lo que somos y lo que sabemos, los materiales que producimos y los testimonios a escuelas y universidades.

El sobreviviente Rudi Haymann

Dialogamos con distintos grupos, aprendemos y enseñamos, integramos el capítulo argentino de la Alianza Internacional para la memoria del Holocausto, acompañamos con capacitaciones, testimonios y con nuestros sobrevivientes al programa Marcha por la Vida. Participamos de la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoá y seguimos con los Cuadernos de la Shoá y con el Proyecto Aprendiz. Este último está en proceso de reactualización dado que el paso del tiempo hizo que ya no contemos con sobrevivientes para hacerlo. Entraremos al escenario los hijos de sobrevivientes con nuestras experiencias de haber crecido con las marcas que la Shoá dejó en nuestros padres; también los nietos, ya más libres del vínculo directo con los sobrevivientes, con una renovada capacidad de pregunta, investigación y memoria.

En síntesis. Durante la Batalla de Inglaterra, Sir Winston Churchill se refirió a quienes lucharon diciendo que “nunca tan pocos habían hecho tanto por tantos”. Somos, como aquel escuadrón de la RAF, un puñado de personas, con pequeñas voces que, antes desde Niños de la Shoá, Generaciones de la Shoá y ahora desde el Museo, crecen y se amplifican, se vuelven fuertes y potentes en su persistencia por mantener viva la memoria de la Shoá, generar conciencia para que el tan ansiado “nunca más” alguna vez lo sea.

_____________________

Diana Wang nació en Polonia en 1945, hija de sobrevivientes de la Shoá. Llegó a la Argentina en 1947. Psicoterapeuta especializada en terapia de pareja (práctica privada). Escritora y conferencista. Hasta 2018: Desde “Generaciones de la Shoá”: realizó una constante labor en difusión y educación. Charlas, conferencias, seminarios en la Argentina y el exterior, en instituciones de educación formal e informal. Produjeron material educativo sobre las variadas temáticas de la Shoá, publican los Cuadernos de la Shoá y han generado el “Proyecto Aprendiz” para mantener viva la memoria oral de la Shoá. Integran el capítulo argentino de la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). . Desde 2018 miembro del Consejo de Administración del Museo del Holocausto de Buenos Aires . Continúan los proyectos de “Generaciones de la Shoá” en Argentina.