El rabino Nisenbom me hizo llegar esta prédica que preparó para Iom Kipur de hace dos años al que no pudo asistir por un inconveniente de salud. Luego vino la pandemia y ya no pudo estar presente en Mishkan, la sinagoga de su congregación. Me llamó este Kipur que acaba de pasar diciendo que quería que yo conociera ese texto que hizo pensando en mí. Me lo envió en su propia voz.

Acerca de pedir perdón

¿Por qué los judíos honramos el Día del Perdón una vez por año?

Pedir perdón es uno de los ejes centrales de la convivencia humana en el que reconocemos y aceptamos que somos del otro y para el otro y que somos responsables de nuestras conductas.

No todo pedido de perdón lo es en realidad. Estamos tan centrados en nosotros mismos que salirnos de nuestro ego desvalido y de verdad considerar al otro, ponernos en su lugar, nos es muy difícil. Creemos -tememos- que si lo hacemos nos mostraremos débiles y vulnerables y nos pondremos en sus manos y se aprovechará de nosotros. Es cierto, nos ponemos en manos del otro y podrá aprovecharse de eso. Así es el juego de la convivencia, siempre un desafío, siempre una lección, siempre un aprendizaje. Podemos hacer falsos pedidos de perdón con un “fue sin querer”, “me provocaste”, “no es para tanto”, pretextos exculpatorios, acusaciones encubiertas, sin arrepentimiento ni compensación alguna.

Cuando pedimos perdón, cuando es de verdad, estamos haciendo varias cosas. La primera es reconocer y aceptar que hicimos algo que no estuvo bien. Sea “al propósito o sin querer” como decíamos en mi barrio, si lo hicimos, hecho está.

También expresamos nuestro desacuerdo con aquella conducta, es decir nos arrepentimos, decimos que no nos gusta ser esa persona que hizo aquello que hicimos.

Al pedir perdón ubicamos al afectado en un lugar jerárquico superior, dependemos de su perdón, es nuestro dueño porque nos puede perdonar o no. ¿Cómo conseguir el perdón? No alcanza con reconocer, arrepentirse y pedirlo. También implica alguna acción reparatoria concreta que compense el daño e indique que nuestro pedido de perdón es sincero. Recién cuando a quien dañamos u ofendimos nos perdona, la deuda está saldada y, nos enseña la tradición judía, volvemos a ser dueños de nosotros mismos.

Es un perdón terrenal e interpersonal, que se pide por una acción concreta a una persona concreta.

Pero por qué entonces el Día del Perdón? ¿No alcanza con pedirlo a quien se dañó? Pues no. No alcanza. El ayuno, el ritual de reunirse con otros en esa jornada de silencio, lamentos y promesas, refiere que se trata de algo más grande. Todo daño particular (mentir, robar, engañar, ofender) quebranta la ley de la convivencia humana. El daño al tejido social hace necesario un ritual y un compromiso colectivo. No solo a la sociedad, también a la Tierra, a este planeta que dicen las escrituras nos fue dado en préstamo, no nos pertenece. Ese pedacito de tierra que creemos poseer, es nuestro temporalmente y no tenemos derecho a maltratarlo. Sólo en un ritual colectivo y coral podemos restablecer el pacto con el planeta que nos cobija y prometer, un año más, que lo trataremos mejor. A nuestros semejantes y al planeta. Es tanto y tan grande que solo puede ser albergado en un ritual colectivo.

El perdón es un ejercicio exclusivamente humano que interpela lo más entrañable de nosotros mismos. Y de los demás. Nos necesitamos los unos a los otros. Para vivir. Para sobrevivir. No somos solos. Somos-con-el-otro y a ese otro nos debemos. Necesitamos su reconocimiento y aceptación porque sin el otro estamos a la intemperie, sin cobijo ni protección, sin alimentos ni abrazos. En la tradición judía sabemos que los humanos somos imperfectos y desvalidos y que a veces nos “portamos mal”. El Día del Perdón nos lo recuerda y lo hace de manera personal y concreta, no podemos mirar para otro lado porque en esas 24 horas de reflexión introspectiva asumimos que cada uno de nosotros es responsable de sus conductas hacia nuestros semejantes y por el mundo.

Publicado en La Nación como “Somos responsables de nuestra conducta” 15/9/21

¿Qué es un shone toive?

En estas fechas mamá mandaba imprimir shonetoives. No sabía entonces que shone toive era como se decía en idish shaná tová. Para mí shoinetoive era una sola palabra que quería decir “tarjetas que se mandan una vez por año”. Eran blancas, con un ligero borde dorado igual que el maguen David puesto arriba a la derecha, en el medio una frase en letras hebreas y abajo en negro y en relieve, “desean Mesio y Cesia Wang”. Cada tarjeta venía con su sobrecito igualmente blanco y del mismo tamaño en cuyo frente mamá escribía prolijamente nombres y direcciones que consultaba en una libreta con una tapa roja. Mi tarea era pasar la lengua por el pegamento de la solapa, apretar para que se pegue y encimar cada sobre al montoncito que se iba levantando a mi lado. La ceremonia terminaba con las estampillas que mamá había comprado en una plancha y que yo recortaba una por una y las pegaba en el costado superior derecho de cada sobre. Con los sobres en una bolsita, caminábamos tres cuadras hasta la esquina de la librería donde estaba el buzón rojo del barrio. La boca estaba tan alta que mamá me alzaba y yo empujaba con la mano izquierda una especie de tapa interior que tenía la boca y con la derecha iba metiendo todos los sobres en grupos de cuatro o cinco.

Unos días después empezaban a llegar los shonetoives que nos enviaban a nosotros. Eran sobres de distintos tamaños y tarjetas con variados diseños, dorados y plateados, coloridos o blanco y negro, con frases en castellano o en idish (¿o era hebreo?) y abajo los apellidos de los amigos conocidos. “¿Qué dice?” preguntaba yo con cada shonetoive que llegaba. “A guit iur” (un buen año) me decía mamá, en estos días todos nos deseamos un buen año. El que más me intrigaba era el de un pariente que vivía en Israel. Era una carta en papel finito, celeste, que tenía las palabras escritas del lado de adentro, había que despegar la solapa con cuidado para que no se rompiera el papel y se pudiera leer todo.

Mamá paraba encima del aparador los shonetoives. Hasta que llegaba el día en el que mamá no comía, encendía una vela que ardía 24 horas, a la tarde se vestía muy elegante y desaparecía con un “me voy al shil”. Mamá había aceptado a pesar suyo la oposición de papá a todo ritual religioso. Pero no ese día. “Es para mis muertos”, decía. Y papá callaba y escondía los ojos.

Se viene otro nuevo año. Los shonetoives, luego cartis brajá (tarjetas con bendiciones) ahora son videos y buenos deseos que nos mandamos por internet. No es igual porque falta la emoción de ver llegar los sobres y tenerlos abiertos alegrando nuestra vista. Pero al mismo tiempo es lo mismo, porque seguimos deseando y compartiendo la esperanza de un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Cuando era chica no sabía bien de qué se trataba, acompañaba a mamá en un ritual que era obviamente importante para ella, me dejaba participar y aprendí haciendo cuál era mi lugar y a qué me comprometía. Hoy sé que se trata de convivencia y responsabilidad en este horizonte judío en el que palabras y conductas se entretejen porque son lo mismo. Nos recuerda que no estamos solos, que somos del otro y para el otro, necesitamos y esperamos su presencia y compañía, y su perdón si en algo le hemos faltado, porque el otro es nuestro garante, al mismo tiempo nido y juez.

Extraño aquel despliegue colorido que había sobre el aparador de mi casa de la infancia y así como hacía mamá, iré al shil el día de la vela de 24 horas, no solo porque es el día para los muertos como decía ella, sino porque es también, y esencialmente, el día para los vivos, los que nos juntamos en este ritual milenario, interior y silencioso que nos alimenta, nos da identidad y sentido.

¡Shaná Tová Umetuká!

link de Clarin 6 de septiembre 2021

¿Quien soy? La presencia de la ausencia.

Hablamos de hablar, una charla en Mishkan

Comenzando Slijot, los días previos a los Días Terribles, “Iamim Noraim” que van entre “Rosh Hashaná” el comienzo del año y “Iom Kipur”, el día del perdón, el inicio de las reflexiones tendientes a dar un pasito más para ser mejores personas.

Charla en el Centro de Espiritualidad Judía, Mishkan, con Daniel Helft que hizo posible un intercambio fluido y relevante sobre ideas relativas a la culpa y al perdón, al hablar para comunicar en lugar del hablar para atacar y a la importancia de considerar al otro, al que escucha, del que dependemos, tanto para vivir como para ser perdonados.

La charla se transmitió online y al final (los últimos 4 minutos) el rabino Reuben Nisenbom intervino de manera conmovedora.

Cancelación, Revista Rumbos de Clarin

HAZ LO CORRECTO

La cultura de cancelación se instaló en las redes sociales para señalar a personas con actitudes consideradas ofensivas o inadmisibles.

Sus defensores hablan de justicia y sus detractores destacan el peligro del “pensamiento único”. ¿Cómo se sigue? | POR AYE IÑIGO

Bloquear a alguien en Twitter por un mensaje ofensivo, repudiar en Facebook a un artista por sus dichos racistas o incitar a que se deje de seguir a un influencer en Instagram. De un tiempo a esta parte, la llamada “cultura de cancelación” acaparó las redes sociales convirtiéndose en un fenómeno mundial.

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “cancelar”? A grandes rasgos, la cultura de cancelación (o “cancel culture”, en inglés) es una especie de censura o castigo en el que a alguna persona –por lo general una figura pública– se le quita el apoyo o el reconocimiento social a raíz de dichos o actitudes que son considerados inadmisibles u ofensivos.

Para el investigador Leonardo Murolo, doctor en Comunicación y director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), se pueden detectar dos tipos de cancelación. “En primera instancia la cancelación es dejar de seguir, dejar de ser amigo, dejar de consumir las producciones de algunas personas por lo que dijeron, ya sea un tuit, una manifestación periodística o cualquier discurso que circula y que a la luz del presente es políticamente incorrecto e inconcebible”, explica Murolo en entrevista con Rumbos.

En segunda instancia, la cancelación puede darse ya no por dichos sino por acciones personales, que en algunos casos hasta podrían estar relacionadas con delitos o denuncias graves. “Eso a algunos también los lleva a cuestionar la obra de esa persona repudiada, dejar de consumirla y de disfrutar de algo que antes valoraban”, agrega el experto.

Así, a la persona cancelada se la deja de seguir en las redes sociales, se la “escracha” por sus dichos o actitudes o, en el caso de que sean artistas, incluso se dejan de consumir sus libros, sus películas o sus canciones. Los ejemplos son cuasi infinitos y varían según su grado de gravedad: desde aquellos que dejaron de escuchar la música de Michael Jackson por sus denuncias de pedofilia hasta quienes repudiaron a Samanta Casais por hacer trampa en Bake Off Argentina.

Según la psicóloga, escritora y conferencista polaco-argentina Diana Wang, los orígenes de la hoy llamada “cultura de cancelación” se retrotrae a unas décadas atrás, cuando la población afrodescendiente en Estados Unidos buscó una forma de enarbolar su derecho a hablar y a hacerse escuchar. “Su intención no era la venganza sino lo que llamaron ‘justicia transformadora’, a la que luego se plegaron los movimientos feministas. Se pretendía visibilizar al colectivo silenciado e instalar el tema con el objetivo de conseguir un cambio en la sociedad. Se buscaba que la persona comprendiera lo impropio de lo que hubiera hecho, que se arrepintiera y que compensase lo que hizo de alguna manera. Por es lo llamaron ‘justicia transformadora’. Enseñar, mostrar, explicar, entender, instalar el tema, cambiarlo”, explica Wang a Rumbos.

Obra y autor, ¿asuntos separados?

A mediados de 2020 la icónica película Lo que el viento se llevó, el drama épico de 1940 que tiene como telón de fondo la Guerra de Secesión en Estados Unidos, fue noticia en todo el mundo cuando HBO la retiró de su plataforma luego de varias acusaciones de que el filme romantizaba y aceptaba el racismo.

La “cancelación” de la película – que fue impulsada a raíz del asesinato en Mineápolis del afromericano George Floyd, víctima de la brutalidad policial– duró poco: a los 15 días HBO volvió a sumarla a su catálogo pero con una placa de advertencia en la que aclaraba que el filme “es un producto de su época y que muestra prejuicios étnicos y raciales que estaban mal en aquel entonces y que están mal hoy”.

Al poco tiempo, 150 intelectuales de distintos países del globo publicaron una carta contra la censura y la cultura de la cancelación.

Los firmantes, entre quienes se encontraban nombres como el de la escritora canadiense Margaret Atwood o el intelectual estadounidense Noam Chomsky, criticaban la cada vez menor libertad de expresión y la censura de aquellos que piensan diferente producto de “un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y la tole- rancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica”.

La cuestión avivó un debate de larga data: ¿es posible separar la obra del autor? “Hay una frase que circula por las redes sociales que es ‘tu ídolo es un forro’. Ahí está la medida del debate en nosotros mismos sobre qué toleramos que hagan en su vida pública, privada o íntima quienes valoramos como referentes.

Ahí encontramos un examen moral hacia esa persona. Si vale la pena o no cancelar todas sus aristas por una o varias de ellas que nosotros no compartimos”, opina Murolo.

Para Diana Wang, quien recientemente dio una charla sobre la cultura de la cancelación en el marco de TEDxRíodelaPlata, la obra se puede disfrutar sin importar qué pensaba o qué hacía su autor porque la obra no es la persona. Y agrega: “Por otra parte, no sé si alguien en este mundo resiste ser escrutado con lupa en todo lo que ha hecho o dicho en su vida. Yo escucho ‘Preludio de amor y muerte’ del Tristán e Isolda de Wagner y lloro como una Magdalena. Y resulta que Wagner era un antisemita convicto y confeso, pero a mí me encanta y no voy a dejar de conmoverme con su obra aun cuando su persona me resulte deleznable”.

En ese sentido, la psicóloga y escritora opina que es en las redes sociales donde se juega especialmente la cultura de la cancelación. “Las redes sociales son maravillosas, porque horizontalizaron toda la información, pero al mismo tiempo su lógica de búsqueda de likes y seguidores hace que todo allí sea veloz, reactivo y un tanto feroz. Y esto fuerza a ir a los extremos, a buscar el impacto. No hay espacio para reflexionar, para ponderar, para pensar. Y este es el peligro en el que estamos”, dice.

Por su parte, Leonardo Murolo cree que los antecedentes de cancelar pueden rastrearse en la vida analógica, previo a la aparición de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, en comportamientos tan arcaicos como el chisme, el juntarse con algunas personas para hablar mal de otras o el hecho de retirarle el saludo a alguien.

“En las prácticas digitales se encuentran formas diferentes que ya veníamos llevando adelante en la presencialidad, previa a estos escenarios en donde construimos sociabilidad como podemos, algunas de esas formas como el escrache y el boicot hoy se llaman cancelar”, agrega.

Cancelar o no cancelar, esa es la cuestión

Frente a las desigualdades históricas y la distribución inequitativa del poder, muchos colectivos invisibilizados encontraron en la cultura de cancelación y en la democratización de las redes sociales una forma de alzar su voz y pedir reconocimiento. La pregunta que siempre ronda en las discusiones sobre el tema es si la cancelación es o fue, en algún punto, necesaria.

“Está bueno visibilizar a todos esos colectivos que han sido invisibles y que ahora luchan por ser protagonistas, tener el derecho de hablar y de expresarse. Está buenísimo porque tiene que ver con el respeto y con la inclusión. El problema de la cancelación actual es que en lugar de encarar la conducta de una persona, darle la oportunidad de que lo piense o lo revise, se señala y se acusa a la persona. No es la conducta la impropia, pasa a ser la persona entera”, opina Wang.Al respecto, Wang explica que, como consecuencia, aparecen en respuesta a la cancelación los llamados “libertarios”, aquellos grupos que, como reacción, esgrimen su libertad y su derecho de decir lo que quieran sin ataduras y sin considerar si sus dichos son propios o impropios.

“Yo creo que empezó muy bien y que perdió el rumbo y se fue al otro extremo. Yo no creo por ejemplo en la libertad total y absoluta. Eso es irresponsable. Creo que la libertad tiene sus límites, hay cosas que no puedo o no debo decir así como hay cosas que puedo o no puedo hacer. Tengo que aprender como individuo a comunicar y comunicarse de modo de no lesionar a nadie o de no instigar delitos o situaciones

violentas. Pero una libertad responsable no se condice con atarse de manos, o tener un nudo en el cerebro o sentir un miedo paralizante de expresar algún punto de vis- ta”, se explica Wang.

Por su parte, el doctor en Comunicación Leandro Murolo opina que la cultura de la cancelación es muchas veces una herramienta utilizada por el ciberactivismo, que busca plantear temáticas y disputar agenda. “Que muchas personas generen un trending topic deviene en

que la sociedad hable del tema y que los medios masivos tengan que replicarlo. Para lograrlo este ciberactivismo tiene que ser disruptivo, potente en su dinámica. En ese sentido, la cancelación puede ser una herramienta. Su uso es exponer a una persona que es manifiestamente contraria a esta causa, ponerla como evidencia de alguien que se desvía de los valores actuales de la sociedad, de esta dimensión políticamente correcta o necesaria para transformar la realidad”, detalla.

Sin embargo, el investigador destaca también que las grandes ideas necesitan espacio y tiempo para ser desarrolladas y debatidas con otros y que, muchas veces, el escenario de las redes sociales, con su lógica de la inmediatez y de lo conciso, no son ágoras propicias para los grandes debates.“Desde ese punto de vista la cancelación parece promover algo bastante peligroso que es la homogeneización del pensamiento”, dice Murolo, y explica que cada momento histórico tuvo sus temáticas políticamente correctas, pero que si se pretende que todos los sujetos sociales públicos se manifiesten en el mismo sentido para no ser cancelados, se corre el peligro de obturar el debate.

“El límite de esta defensa a la pluralidad infinita por supuesto es la defensa de los derechos humanos y de los consensos humanitarios que han costado mucho lograr y que no estamos dispuestos a discutir. Pero en otras cuestiones que son debatibles ante los posicionamientos, proponer que si no se piensa de determinada manera se corre el riesgo de la cancelación, se homogeniza el discurso y estaríamos ante espacios públicos que no serían fértiles para ningún tipo de avance en la reflexión sobre lo social”

Entrevista y concurso Radio con vos

“No sabemos hablar”, dijo la psicoterapeuta Diana Wang, especialista en conversaciones difíciles

Los humanos son seres sociales por naturaleza, pero en momentos de grieta, desencuentro y pérdida, suele confundirse hablar con conversar y las discusiones llegan para tomar protagonismo.

“Hay un hablar que conversa y otro que ataca. Si hay ataque, no hay conversación posible”. Esto es lo que sostiene la psicoterapeuta Diana Wang, que aconseja a personas que deben enfrentar situaciones ríspidas e incómodas, discusiones o peleas que impiden el diálogo.

La escritora y especialista en vínculos –miembro del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de TEDxRiodelaPlata– habló con Diario Con Vos sobre su próximo curso para enfrentar conversaciones difíciles.

-¿Con qué inquietudes suele llegar la gente a tus cursos? ¿Qué tipo de gente suele ir?

-Viene gente de diferentes ámbitos puesto que cuando se trata de la interacción humana pasan las mismas cosas en todas partes. Recibo tanto personas interesadas en resolver alguna conversación difícil en el ámbito familiar como en el social o el laboral. Las inquietudes suelen coincidir en el desánimo por haberlo intentado muchas veces y no haber podido conseguir conversar. La gente suele venir herida y con poca esperanza.

-¿Qué puede generar en una persona el guardarse una conversación difícil?

-Las conversaciones difíciles tienen un trámite doloroso porque para evitar la pelea, que es donde suelen desembocar, a veces se las calla esperando el momento adecuado, que no llega porque el temor al enfrentamiento lo posterga una y otra vez. Y hacen bien porque, y este es mi descubrimiento para nada novedoso, no sabemos hablar. No sabemos hablar y dialogar, lo que solemos hacer es hablar y quejarnos, hablar y acusar, hablar y demandar.

No sabemos hablar y dialogar, lo que solemos hacer es hablar y quejarnos, hablar y acusar, hablar y demandar.”

-¿Tus cursos tienen un enfoque especial por la pandemia? ¿Qué tipos de conversaciones difíciles surgieron en este último tiempo?

-Empecé los cursos durante la pandemia y como resultado de ella, así que no sé cómo serán una vez que termine. Las dificultades para conversar ya las tenía descriptas previamente pero el encierro forzoso y la convivencia obligada las puso de modo protagónico y tal vez lo que antes se podía ocultar ahora está resultando más difícil.

-¿Hay diferencias entre los hombres y las mujeres? ¿Es cierto que a los hombres les cuesta más abrirse o son más reservados?

-Claro que hay diferencias, tantas como diferencias entre las personas. Una de las cosas que enfatizo en los cursos y en mis conferencias es que la gente no cambia, hay características que nos definen y nos acompañan toda la vida. Sociables o recluidos, conversadores o callados, optimistas o pesimistas, activos o reflexivos, planificadores o repentinistas… y puedo seguir con este tipo de categorías que no cambian. Y esa es una de las fuentes de conflictos más común, la expectativa de cambiar al otro. Es el motivo universal de las consultas de pareja que recibo: ambos vienen pidiendo y esperando cambiar al otro. Aunque ciertamente es más común encontrar mujeres que tienen más desarrollada la conexión de sus emociones y que se frustran cuando su compañero masculino no responde de la misma manera. También es más común que los hombres tengan desarrollada la actitud de ir directo a la solución de algo, que el diálogo les resulte incómodo. Más común no quiere decir que todos lo hagan ni siempre ni del mismo modo. Pero estas y otras diferencias están en la base de muchos desencuentros y penurias.

-¿Hay diferencias generacionales? ¿Los niños, adolescentes y adultos enfrenta conversaciones diferentes?

-Hay diferencias etarias, aunque no en la metodología de encarar una conversación que sea un diálogo y no una pelea. En la base de un verdadero intento de dialogar debe estar la consideración por el otro, la convicción de que el otro tiene tanto derecho como uno a opinar e incluso a opinar distinto, porque es un otro, es distinto que uno. Incluso los hijos. Si nos acercamos pontificando, con un discurso de superioridad, enarbolando la insignia de la verdad que solo nosotros poseemos, no podemos ver al otro. Y si el otro, sea niño, adolescente o adulto, no es visto, no es atendido, no es respetado, ninguna conversación podrá tener lugar. Será un monólogo, o dos monólogos paralelos, cada uno creerá que el otro no lo ha escuchado y tendrá razón: nadie fue escuchado. Si queremos conversar de modo dialogal, el requisito indispensable es tener abierta la oreja mucho más que la boca.

La gente no cambia, hay características que nos definen y nos acompañan toda la vida. Y esa es una de las fuentes de conflictos más común: la expectativa de cambiar al otro.”

Wang resumió que “de todo esto es que se trata el curso. Es adquirir una nueva habilidad, una súper habilidad, porque una vez adquirida, la podemos naturalizar y aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida. Una vez que vemos con qué poco podemos revertir una situación que parecía imposible, esta habilidad queda incorporada. No hay nada mejor para mantener un cambio que el éxito. Lo que enseño no es mágico ni requiere poderes especiales: son cosas que todos conocemos, que tenemos a mano y que no solemos usar“, finalizó.

Publicado en Diario con vos

Hoy no se fía, mañana sí

Vladimir Kush

Cuando era chica y pedía algo imposible, papá contestaba: “¿ahora o después?”. Si yo decía “ahora” respondía que no podía. Si caía en la trampa con un “después” venía un “bueno”, sin decir cuándo porque no llegaba nunca. Era una promesa falsa, un juego en el que ambos hacíamos como que era de verdad.

Dos personas se enamoran y en el calor de la pasión ven los pequeños desencuentros, los momentos de incomodidad, esas cosas que no les gustan, pero se dicen, “ya va a pasar”. La historia prospera, el calor se transforma en tibieza y lo que era diminuto no solo no cambia sino que se agranda, a veces hasta la violencia. La promesa de que el amor todo lo puede pone en acción un poderoso mecanismo de encubrimiento. “Hoy no, pero ya vendrá lo esperado”. “Estoy mal pero con fe todo va a cambiar”. Después. Alguna vez. Y faltos, carentes y sedientos, nos cubre el ilusorio manto de creer y no vemos la realidad. Aun desdichados y heridos seguimos esperando el milagro. ¿A qué se debe esa férrea lealtad que persiste aunque cada día todo sea peor?

Hace mucho que nos pasa lo mismo en nuestra querida Argentina. Nos prometen futuros paradisíacos que no llegan nunca y hacemos como que creemos. Volvemos a esperar ese “después” imaginario, cayemos en la misma trampa una y otra vez. ¿Qué nos hace crédulos, confiados e ilusos? ¿Esperamos que el milagro de que alguna vez el “después” eternamente prometido y obviamente imposible sea por fin “ahora”?

Impertérritos ante una realidad que nos cachetea, desalentados y abatidos, algunos insisten en la fe, de una manera religiosa. Impávidos, ¿resignados? ¿aún esperanzados? los veo caer bajo el influjo misterioso, tentador e hipnótico de seguir creyendo. Leen lo que no funciona con esa lente distorsiva y recortan y seleccionan lo que confirma el futuro mesiánico. “Ahora” es obvio que no. Tampoco mañana. E insisten en creer en ese “después” anhelado cuya llegada se posterga siempre. Y contra toda lógica la credulidad y la fe siguen en pie.

Con papá era una cuestión de supervivencia. Para seguir siendo su niña amada, para no perder su cariño prefería no incomodarlo con el reclamo de su tramposo “después”. Amaba su chispa, su alegría, su fuerza. Amaba los números musicales que hacíamos en las reuniones familiares. Necesitaba creer, me eran vitales su presencia y protección. El evitaba decir “no”, también necesitaba seguir siendo querido, necesitaba de mi mirada fiel y obediente, sin fisuras ni resquemores. El juego se repetía: sabía que sus “después” eran siempre unos después infinitos pero era tanta la necesidad de contar con él que, aún a riesgo de entontecerme, mi lealtad era indestructible. Creía. Esperaba.

¿Pasará lo mismo con los “despueses” partidarios codiciosos de votos? ¿Será también una cuestión de supervivencia esperar lo que es obvio que no pasará? ¿Hasta dónde la lealtad puede enceguecer y trastocar las percepciones, disculpar con ligereza bajezas, fechorías y delitos llamándolos errores? País jardín de infantes de niños cándidos esperando a reyes magos que hagan “ahora” los imposibles “después”. Ya no es cuestión de grietas. Y no es solo la foto, pero también. ¿No ven? ¿Hacen que no ven? ¿No les importa lo que ven?

Pertenecer tiene sus beneficios, otorga identidad, contención y sentido. Pero no es gratis, se paga con lealtad férrea, credulidad ciega y postergación.

“Hoy no se fía, mañana sí” decía el cartel en el almacén de mi barrio. Era para mantener a la clientela. Cuestión de fe.

Publicado en Clarin

Clips promoción Conversaciones Difíciles

Un regalo de Daniela Mansur

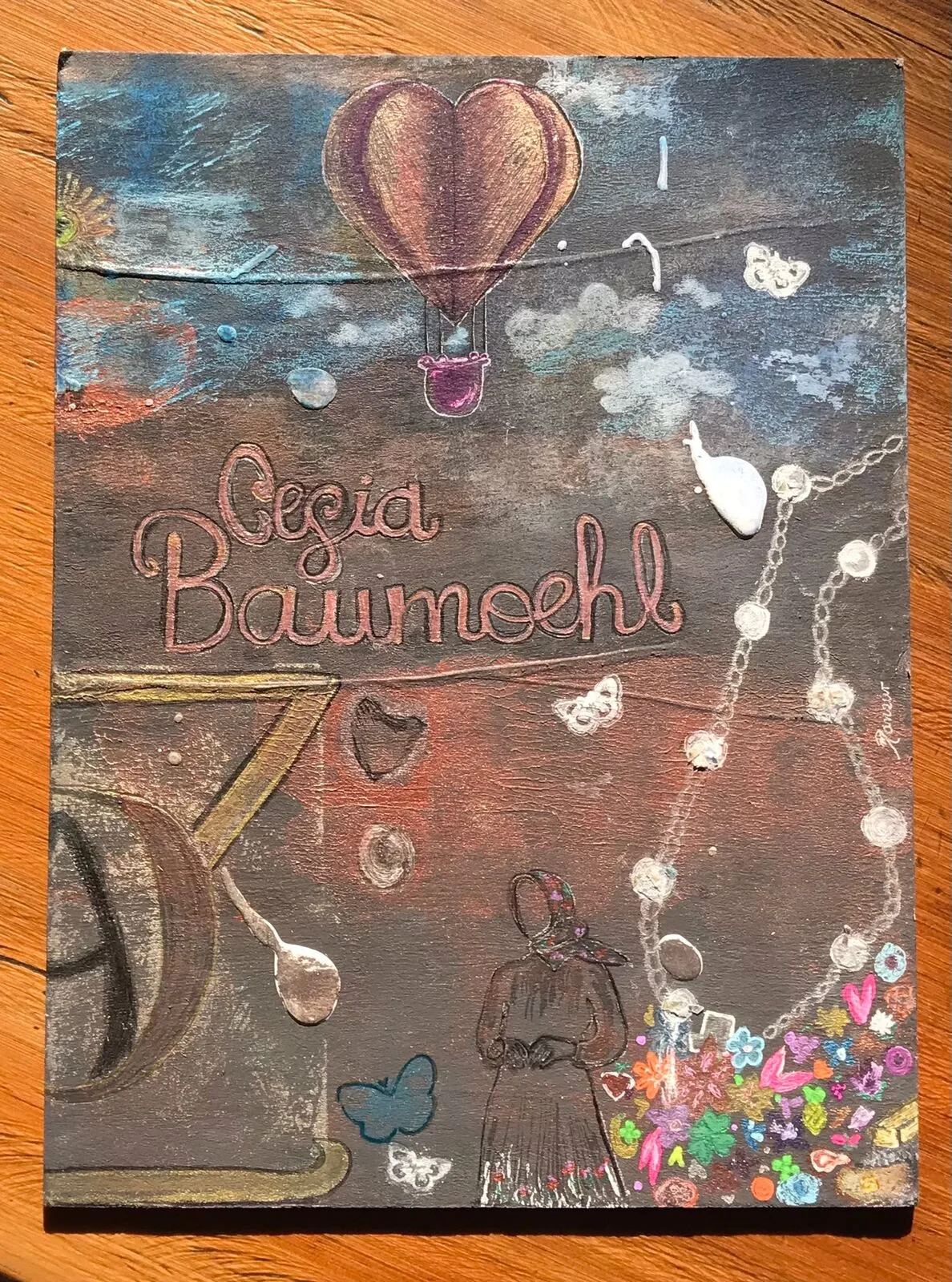

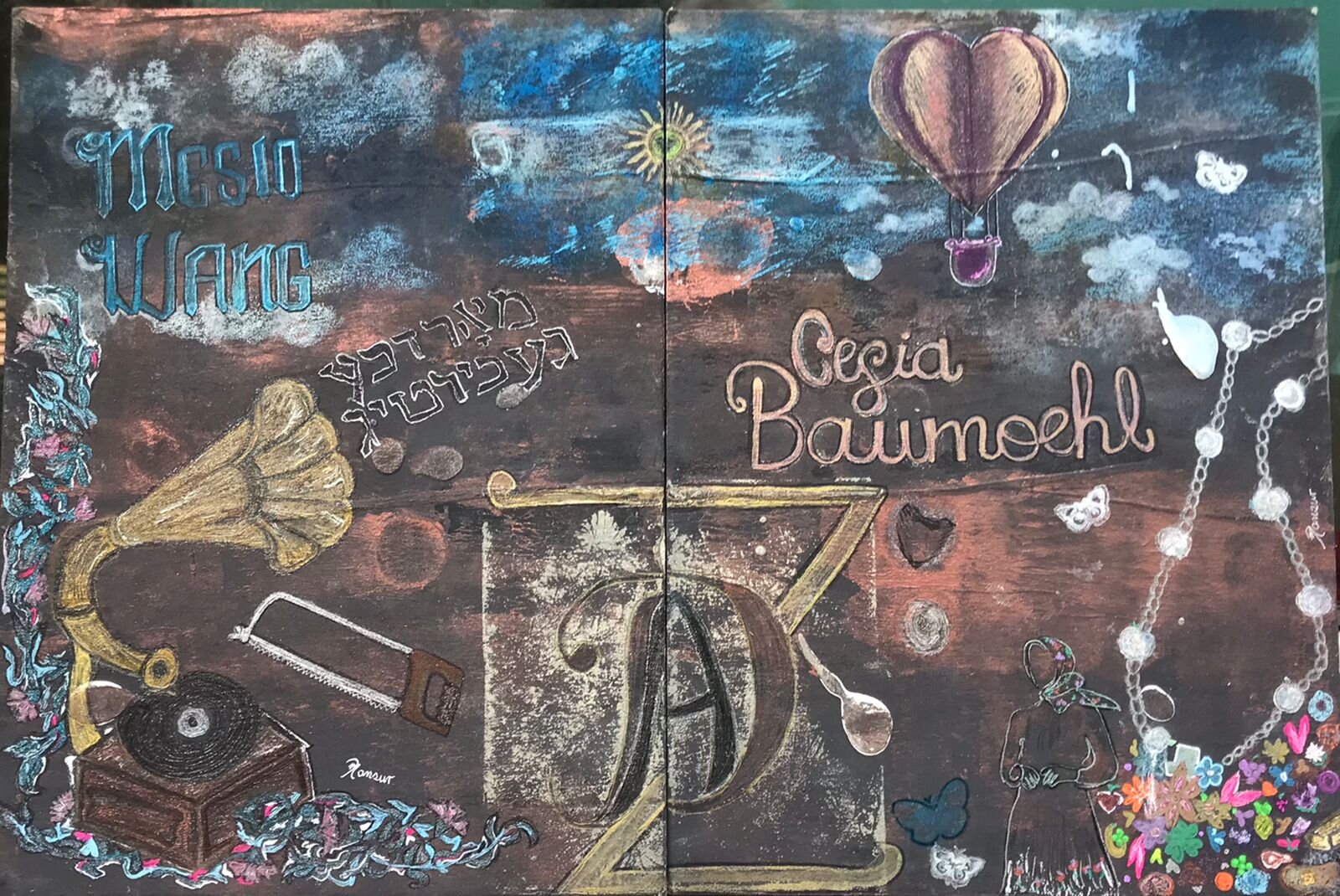

Daniela Mansur es una artista mexicana que hace unos años viajó a Marcha por la Vida y el tema de la Shoá se adueñó de ella. Pinta acerca de sobrevivientes como manera de mantener viva su memoria. Conoció la historia de Mesio y Cesia, papá y mamá, y las plasmó en dos cuadros que se unen como un todo. Los acabo de recibir. Estoy muy conmovida.

Me había escrito hace unos meses: “Ya está lista la obra en honor a tus padres, la mande con Javier Ostrovsky, él me va a ayudar a llevarlas a Argentina, también te mande el diario de arte responsivo que hice en el trayecto de la Marcha de la Vida 2018.

Te quería platicar que todo este proyecto viene de la necesidad de contar y transmitir las historias particulares para las siguientes generaciones, he visto tus conferencias y entrevistas que me encantan por cierto, me interesa mucho el programa de Aprendiz y ver cómo podemos hacerlo también en México ya que actualmente estoy iniciando un proyecto de educación en las escuelas para que los jóvenes de bachillerato se interesen por el tema y conozcan más sobre la historia del pueblo judío. Ya que es importantísimo hacer lo que sea necesario para seguir pasando la antorcha a las siguientes generaciones y en un mundo como el de hoy donde la información está al alcance de todos, en la palma de nuestra mano es necesario usar esa tecnología a nuestro favor para lograr algo más grande. Aparte que la responsabilidad es doble porque mi generación es la última que tendrá sobrevivientes y queda en nosotros seguir contando la historia.

Te mando el plan para estudiantes a ver que te parece, pido apoyo ya que el fin que queremos lograr con esto de la educación y la Shoah es el mismo.

Bueno espero que estes bien y que estemos en contacto.

Saludos”

Cesia Baumoehl, mi mamá

Mesio Wang, mi papá

Los dos cuadros juntos