“Las nuevas constelaciones de pareja son un ejercicio de libertad, y también un salto al vacío”

¿Todas las parejas están condenadas al fracaso? ¿Por qué? ¿Qué características nos llevan inevitablemente a él?

De ninguna manera. Ni todas ni la mayoría, tal vez muchas, pero son números inciertos y todas/mayoría/muchas son apreciaciones. ¿Qué es fracaso por otra parte? ¿Separarse? ¿Estar juntos en la desdicha? El fracaso se mide por cuál es la expectativa de éxito. Entonces ¿qué es éxito? ¿no discutir nunca? ¿vivir la atracción sexual igual que el primer día? Tanto fracaso como éxito son subjetivos y dependen de cuanto las expectativas coinciden con los logros. Cuanto más alta la expectativa más se alejará del logro, o sea que una expectativa alta conducirá a una vivencia de fracaso doloroso.

¿Cómo, y por qué, sostener un proyecto de a dos a pesar de que el “para siempre” ya no lo creemos más? (¿O sí lo creemos?) ¿En qué lugar nos deja ese cambio de la subjetividad? Como señalás en tu libro Te amaré para siempre: ¿dónde quedaron las perdices?

El título de mi libro (es Te amaré eternamente) refiere al mito romántico que puede resumirse en “el amor todo lo puede”. El “para siempre” es un anhelo de cuando la vida terminaba alrededor de los 50, cuando los hijos estaban criados y ya estábamos viejos y a punto de partir. Hoy cambió la expectativa, los 50 son años jóvenes, le siguen los 60, los 70, los 80 y hasta los 90 en actividad y con proyectos. ¿Cómo esperar un “para siempre” cuando a lo largo de todos estos años se van cambiando expectativas, necesidades, proyectos? Los caminos a veces divergen y la pareja deja de ser la mejor compañía o hasta entorpece los nuevos pasos. Por otra parte, en la convivencia nos vamos construyendo juntos, gran parte de lo que vamos siendo es consecuencia de como va siendo nuestra pareja y lo que vamos tejiendo juntos; uno es uno y también lo que va siendo junto con el otro. No es fácil elegir separarse y si uno lo hace se lleva consigo parte de lo que construyó en la convivencia. Un maestro mío decía que el divorcio no existe, que llevamos en nosotros cada una de las parejas con las que convivimos y con las que nos fuimos haciendo.

El amor romántico está hoy en la mira, ¿cómo reconvertir ese sentimiento/anhelo sin (tantos) velos ni ideales imposibles?

Aquel ideal romántico que tenemos hondamente incorporado y que sigue siendo lo que esperamos, dura poco y no hay engramas o estructuras de las que aprender para saber cómo seguir cuando la infatuación, el enamoramiento, la pasión, se van apagando y sigue el día a día, las negociaciones acerca de conductas, actitudes y costumbres. Muchos hoy lo saben aunque esperan que el flechazo sea persistente, ¿quién sabe? capaz que el milagro suceda. Pero saber que no dura le quita sal y pimienta al gusto de la pareja, desanima. El velo quitado nos dice que el amor eterno se reconvierte y eso parece reducir el atractivo de aquella promesa romántica y son no pocos los adultos jóvenes que, por esa causa, no se entregan a la aventura de armar una pareja y seguirla.

Los cuestionamientos a la monogamia -por ejemplo, de la mano del poliamor, y en contra de la infidelidad- replantean el concepto de pareja “estable”. ¿Qué desafíos supone esta redefinición para parejas, y también para solteros?

Estamos en un momento complejo en este sentido. Las ansias de dibujar el propio destino, de construir las relaciones de modos que se adapten a alguna necesidad del momento, las nuevas constelaciones de pareja, son por un lado un ejercicio de libertad pero por el otro un salto al vacío. Paul Watzlawick, el original psicólogo de la Escuela de Palo Alto, decía que era adulta aquella persona que hacía lo que sus padres querían pero porque lo quería ella. Es decir, la estructura cultural que uno tiene incorporada es la que a uno lo configura, le guste o no, con un mapa claramente marcado, con calles, avenidas y reglas de tránsito. Las nuevas búsquedas amorosas se transitan sin caminos previos, abriendo senderos en bosques espesos sin saber cómo sigue, cómo será y muchas veces sin tener los recursos necesarios para la aventura y en riesgo. Tras el placer de abrir sendas vírgenes, el placer del adelantado, del conquistador, puede haber una vivencia de desolación ante peligros que sorprenden. Por ejemplo, la pareja tradicional se funda en el compromiso mutuo de no tener relaciones extramatrimoniales, lo que se suele llamar infidelidad. Algunas de las nuevas modalidades eximen a sus miembros de ese compromiso. Pero los celos, la necesidad de confirmación, la sed de pertenencia, el temor a la exclusión y a la soledad son características que integran nuestra subjetividad. La pareja tradicional lo ha reglado a lo largo de siglos como sus “reglas de tránsito”, que regulan incluso su transgresión y continuidad. Las nuevas parejas o constelaciones deben improvisar, reglarlo una y otra vez e incluso ir cambiando las reglas a medida que las relaciones van creciendo o complejizándose, requiere un trabajo de negociaciones a veces agotador y lo que es promesa de libertad se torna en una inesperada prisión. Y se me abre la pregunta de cuánta es la libertad que podemos esperar al momento de unirnos emocionalmente a una u otras personas. La idea de la libertad es más compleja de lo que parece. No es hacer lo que uno quiera en el momento en que uno quiera. Es aprender a respetar lo que uno quiere al tiempo que se respeta lo que quiere el otro. Y el otro es siempre un límite a nuestra ansia de libertad.

Los y las sexólogas son furor en Instagram y en lanzamientos editoriales. ¿Qué opinás de esta liberación sexual y el discurso del “derecho a gozar”? ¿Qué riesgos hay de que se convierta en una especie de “deber ser”?

Forma parte de lo que creemos que es el amor y de cómo definimos y consideramos una sexualidad satisfactoria. Estamos viviendo momentos privilegiados respecto a los derechos al placer y a la satisfacción de las necesidades. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha planteado todo esto como un derecho, y un derecho universal. El derecho implica la idea de que es legítimo conseguir lo que a uno le hace falta pero veo que muchas veces no se considera del mismo modo que a todos no nos hace falta lo mismo. Cuando se habla de sexualidad muchas veces pareciera que se habla solo de gimnasia, del desarrollo de una habilidad, dando por sentado que es una necesidad de todos. Y no siempre lo es. No me refiero a la sexualidad reproductiva sino a la placentera, a la que se elige solo “perche mi piace”, son dos necesidades de diferente orden, el primero colectivo y el otro personal. No todos tenemos la misma apetencia sexual, ni la misma intensidad ni la misma necesidad. Podemos pasar largos períodos de nuestra vida sin encuentros sexuales y sin que sea un desmedro de ningún tipo ni una carencia básica, traumática y dañina. No es forzoso ni obligado ni indispensable. Lo que sí lo es, es el ansia de intimidad. Suele suponerse que lo íntimo tiene que ver con la desnudez y la genitalidad, y en parte es cierto, porque la intimidad requiere de la desnudez emocional, de una relación con tal confianza que permite que se muestre lo que yo llamo la “mancha de caca en la bombacha”, eso que todos tenemos y que nunca jamás exhibiremos. Encontrar una relación en la que podamos relajarnos y entregarnos confiadamente aún cuando expongamos nuestra mancha, aunque no haya sexo, es el anhelo más profundo que tenemos.

En la era de las comunicaciones, necesitamos aprender a comunicarnos mejor. ¿Por qué nos cuesta, o no sabemos, mantener conversaciones asertivas? ¿En qué fallamos (habitualmente)?

Es que no nos enseñaron a hablar. Balbuceamos palabras creyendo que los sonidos que emitimos son propuestas comunicativas y las más de las veces son ataques. Cuando nos dirigimos a otro intentando comunicar algo que nos pasa con esa persona es habitual usar el idioma de la queja, el reclamo, la crítica, el juicio y el de la acusación. Son todos ataques. Son todas diferentes maneras de decirle al otro que todo lo que pasa es por su culpa. Y ante un ataque, como todo mamífero, nos defendemos. La escucha defensiva es una escucha obturada, no se puede escuchar si uno está pensando cómo defenderse de lo que vive como un ataque. Y no nos damos cuenta de que lo hacemos, creemos que estamos siendo objetivos y que estamos describiendo la realidad y no advertimos que si lo hacemos acusando, el mensaje no se oye, solo llega el ataque. El hablar en segunda persona, el hablar del otro, el ponerse en el lugar del fiscal acusador hace imposible la comunicación comunicativa. Aprender a hablar se puede, no es difícil ni imposible, se puede entrenar como una nueva habilidad que, creo, es una súper habilidad porque nos permitirá comunicar cuando hablamos y encontrarnos con nuestro otro en un territorio amigable y cooperativo en lugar del habitual escenario bélico que tanto nos daña a ambos.

En tus cincuenta años de ejercicio como terapeuta de parejas, ¿por qué razones te consultaban las personas cuando empezaste a trabajar, y por qué acuden hoy? ¿Cuáles fueron/son los principales cambios a lo largo de este tiempo?

Las razones no han cambiado. Todos vienen con una pesada mochila de desdicha que esperan se aligere. La desdicha tiene ingredientes similares: no le importo, me critica, me descalifica, no me entiende, me agrede, no quiere sexo, me excluye, no me quiere. El pedido que recibo es siempre el mismo: que cambie al otro, la visión que tenemos es que lo nuestro es la norma de lo que está bien, de la verdad y de la salud, que es el otro quien desacuerda, quien lo transgrede, quien hace todo mal. Obviamente, el otro cree exactamente lo mismo.

Entre tu estudio del psicoanálisis, la teoría sistémica y tu propia intuición e investigación, ¿qué aprendiste, o qué descubriste con el tiempo, en relación a las dinámicas de pareja y el amor?

Que no estamos dispuestos a pagar la matrícula sine qua non. Cuando nos unimos a alguien en un proyecto de pareja dejamos de considerar, porque no lo hemos pensado, porque no lo hemos aprendido, porque no nos lo han enseñado, porque preferimos no verlo, que si no pagamos la matrícula de ingreso todo lo que siga se pondrá en peligro. La matrícula indispensable son dos promesas que nos comprometemos a cumplir: 1) aceptar al otro así como es y 2) no intentar cambiarlo. Es muy cara, lo sé, pero es la única garantía de que la aventura de convivir tendrá posibilidades de ser pacífica.

Asegurás que no tenés problemas en involucrarte con tu vida personal en el diálogo del consultorio. ¿En qué medida llevaste estos aprendizajes a tu propia vida, tu vida personal?

Es un ida y vuelta constante. Las parejas que veo me enseñan día a día cómo enfrentar cosas de un modo que a mí no se me había ocurrido. Agradezco la nueva opción que surge y aplico luego a mi propia pareja. Al mismo tiempo, cosas que voy descubriendo en mi pareja me son muy útiles en las consultas. La profesional y la esposa son la misma persona. Cada consulta me enfrenta con mis propios conflictos, me los redefine y me permite cambiar la perspectiva. Es una tarea que abre un sinfín de alternativas, siempre originales porque vienen con esos matices personales que siempre me sorprenden. Y es maravilloso seguirse sorprendiendo ante cosas que en su planteo parecen siempre iguales. Cuanto más porosa sea, cuanto más deje que cada experiencia ilumine un nuevo rincón oscuro de esos que tengo como tenemos todos, más me enriquezco, atenta en el consultorio, hoy por zoom, o sentada a la mesa, con mi marido saboreando, a veces en silencio, una cálida copa de vino.

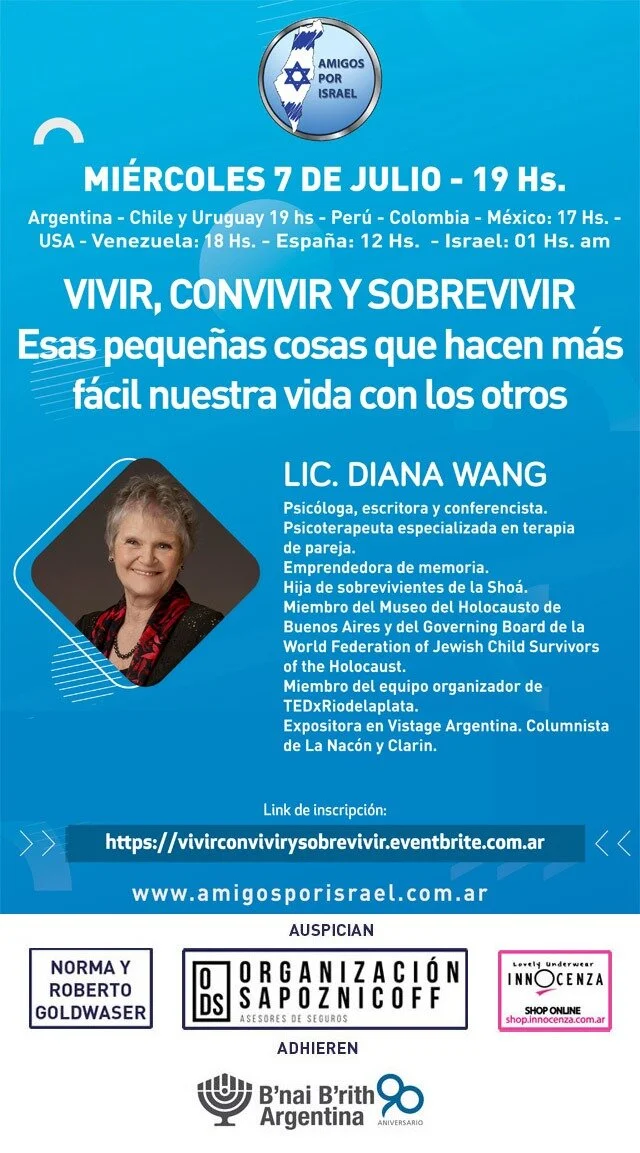

Publicado en Clarin