Decimos en Argentina que vivir acá te asegura infinita diversión, no existe el aburrimiento, cada día te sorprende alguna cosa que uno no se imaginaba que podía pasar. Inventamos el dulce de leche, disputado con los uruguayos, el tango, también disputado con ellos, la birome en colaboración con Hungría dado que su inventor provenía de allí. Y no inventamos la inflación y la inestabilidad económica pero somos reyes en esos territorios.

Y ni qué decir de Israel. También es un país sumamente divertido aunque en otro sentido que en la Argentina. El Israel moderno nació de un sueño que se volvió desafío, desafío en varios frentes, geográfico, demográfico, político, económico, defensivo, cultural. Y si algo sabemos los judíos es superar desafíos. Y superarlos de modo sorprendente y creativo, apuntando siempre a salir adelante, listos para un nuevo desafío.

¿No fue acaso un desafío la gesta de Abraham, que viniendo de un mundo pagano con múltiples dioses y faraones autoritarios, se puso a sus espaldas la construcción de esta tribu monoteísta que debía regirse por la ley? Como me enseñó Diana Sperling, no se trata de una ley circunstancial debida al mandamás de turno, sino por una ley, con mayúsculas, que superaba a las personas, que las trascendía, como una especie de manto estructurante y protector bajo el cual se aseguraba la convivencia. Hoy lo damos por sentado pero imaginémonos entonces lo revolucionario, insólito y desafiante que era ese planteo.

Los desafíos fueron los motores del mundo, los que hicieron necesaria la creatividad, el ingenio y el avance científico y tecnológico.

Pero cuando el desafío es muy grande, uno está como en medio de una tormenta, no puede ver más allá de un círculo muy chico, pone todo su esfuerzo y energía en protegerse, en proteger a su gente, en no dañar más. Recién cuando la tormenta se va alejando podemos recuperar nuestra capacidad de ver y evaluar. La perspectiva solo se tiene con la distancia. De cerca no se puede.

Sean como sean los desafíos, sabemos, tanto como individuos, como sociedad, como tribu y como humanidad, que tarde o temprano los desafíos y las dificultades se superan. En nuestra vida normal, es decir previsible, rutinaria, sin amenazas, vivimos en la ilusión de que no nos pasará nada, de que las cosas malas les pasan a los demás, a los que están lejos, que no nos tocarán. Hoy que estamos en otra normalidad se nos impone, aunque no nos guste, aunque lo exiliemos de nuestra conciencia que, como se dice en inglés, shit happens, que la vida es incierta, las certidumbres son construcciones generadas por nuestra vulnerabilidad y fragilidad, que a pesar de que nos creamos ciudadanos de caminos señalizados y avenidas con semáforos, a la vuelta de la esquina nos podemos encontrar con una jungla inexplorada en la que tenemos que entrar a puro machete y coraje. Y así estamos hoy, inmersos en esta pandemia que nos trastocó la vida de un modo inimaginable antes. Si nos hubieran dicho que viviríamos lo que estamos viviendo no solo no lo habríamos creído sino que habríamos pensado que nos sería imposible. Y aquí estamos. Ocho meses ya y el segundero sigue su marcha.

Me acuerdo de cuando soñábamos con vivir en Suiza, aquel paraíso de previsibilidad, orden y tranquilidad…. donde los trenes llegaban siempre a horario y donde había muy poco lugar para la sorpresa o la incertidumbre. Hoy tampoco Suiza es aquel paraíso imaginado, la pandemia no conoce fronteras ni respeta etnias o preferencias políticas o culturales. La pandemia cayó sobre nosotros de manera planetaria y nos igualó a todos. No tengo presente algún otro momento en nuestra historia humana en la que todos, absolutamente todos, hubiéramos estado en riesgo de la misma manera. Tal vez fue la gran glaciación que abarcó todo el planeta y cambió radicalmente las especies vivientes… pero no había humanos entonces. Creo que ésta es la primera vez.

Este desafío, como todos los desafíos, puede paralizarnos, derrumbarnos, sumirnos en la impotencia o puede despertar respuestas creativas, estimulantes y enriquecedoras. Tengo esperanzas en el espíritu argentino que nos entrenó tanto en la improvisación, en el “lo arreglamo’ con un cachito de alambre” pero la improvisación, no solo en nuestro país, la estamos viendo por todas partes, no pareciera resultarnos beneficiosa. Manotones de ahogado y no aparece el madero salvador. Es que la improvisación es buena como respuesta apremiante y transitoria pero no es efectiva a largo plazo. Es cierto que nadie se lo veía venir. Pero hay otros países que estaban mejor pertrechados para enfrentar esto tan desconocido, invasivo y dañino. Nosotros seguimos viviendo en el día por día y vemos crecer nuestra angustia ante este monstruo invisible que nos tiene amenazados a todos. Pero las respuestas y manejos de los diferentes gobiernos tanto en nuestro país como en otros, nos sumergen en la desconfianza porque estos manotazos desesperados hicieron que pusiéramos en duda todas las supuestas verdades. ¿Sabrán lo que están haciendo? ¿Cómo saberlo? ¿Cuánto habrá de cálculo político en las decisiones tomadas, aquí, allá y acullá? ¿Estamos siendo cuidados o estamos siendo usados? Si lo que se nos vino encima es tan inesperado ¿cuán seria y responsable es esta improvisación en las decisiones? Caen todos acá. Las idas y venidas de médicos, infectólogos, epidemiólogos, que un día decían una cosa y al otro decían otra. Incluso en la OMS, órgano teóricamente científico, serio y responsable no se ponían de acuerdo. El tapabocas al principio no servía para nada, después fue indispensable. Que el virus venía por el aire, se quedaba en piso, en las mesadas, en las suelas de los zapatos, en las bolsitas del supermercado, y había que lavar y desinfectar todo con obsesiva rigurosidad. ¿cuánto de esto sigue en pie? ¿Da para ponerse paranoicos o mejor entregarse a las medidas que se indiquen cerrando los ojos, respirando hondo y dejándose llevar? ¿Qué opciones tenemos si lo único que se sabe es la forma en que nos tenemos que cuidar? ¿Hasta cuándo vivir aislados y con escafandras confiando en que cuando nos reencontremos con otros también se hayan cuidado como nosotros? Y encima los sabiondos y bienintencionados de las fake news que nos llenan de consideraciones fantasiosas. ¡Y qué decir de los malintencionados! Vivimos un cansancio agobiante en este esquivar noticias y sugerencias con indicaciones y contraindicaciones, con amenazas y anticipaciones tenebrosas. Y sí, nos cuidamos, tratamos de ser cautos pero aunque uno no quiera uno ve el noticiero, uno recibe informaciones por las redes sociales y no siempre es fácil separar la paja del trigo, la verdad de la mentira, el consejo de la manipulación.

Las vacunas tan esperadas se siguen haciendo esperar. Ya hay varias con la dichosa tercera etapa concluida y, supuestamente, con una efectividad muy alta. Pero todavía falta. Muchos nos preguntamos por posibles efectos secundarios, por consecuencias a largo plazo dado que no hubo tanto tiempo para testearlo. Además, una vez que estén aprobadas y sean seguras habrá que producirlas, conservarlas, asegurar que la cadena de frío no se rompa en su transporte, almacenarlas, distribuirlas, formar gente que sepa cómo manipularlas y administrarlas. … Falta. Falta tiempo todavía. Aunque todo parece indicar que funcionarán y ese tiempo que falta se ve bien diferente al tiempo que faltaba cuando no había ninguna vacuna. Ahora es solo eso, cuestión de tiempo, antes era nunca.

O sea que tenemos que seguir aguantando. Tenemos que seguir cubriéndonos bocas y narices, manteniendo la distancia segura, no aventurarnos gratuitamente ni poner en peligro a los demás. Se nos va la vida en ello. Me acuerdo de la epidemia de polio allá en la década del cincuenta, los chicos que caían como moscas y eran enviados a eso que llamaban pulmotor y que no entendíamos qué era. Los diarios y la radio informaban día a día cuantos habían tenido que ser metidos en los dichosos pulmotores que los más chicos, yo tenía diez años, imaginábamos como cámaras de tortura. Vivíamos con la bolsita de alcanfor colgada del cuello y los árboles de la calle estaban pintados de blanco con cal. Los vecinos lavaban exhaustiva y cuidadosamente las veredas con acaroina. Nuestras defensas entonces eran el alcanfor, la cal y la acaroina, en la creencia de que eran las únicas vallas, ilusorias y frágiles armaduras, contra el mal. Recuerdo vívidamente cuando Jonas Salk, norteamericano e hijo de inmigrantes rusos, produjo su vacuna inyectable y cuando años después Albert Sabin este virólogo nacido en Polonia y también judío, la mejoró con una gotita que te daban en un terrón de azúcar. ¡Qué alivio! ¡Qué sensación de libertad! como si nos hubieran quitado un grillete pesado que no nos dejaba caminar. Vuelvo a sesenta años atrás y recuerdo esperanzada aquel momento que tal vez en unos meses más viviremos nosotros.

En este contexto vivimos la nueva normalidad de la convivencia forzosa y forzada. Algo a lo que no estábamos acostumbrados. Nuestra vida normal era los chicos en la escuela, los grandes en el trabajo, la casa, si uno tenía los recursos, se limpiaba con un empleado externo. Nos veíamos un rato a la noche y los fines de semana. Las vacaciones más que momento de dicha eran muchas veces escenario de conflictos debido a la constante presencia de todos todo el tiempo que amenazaba con enfrentamientos e irritaciones. Hoy vivimos como en las vacaciones y tuvimos que aprender las nuevas reglas de esta nueva normalidad.

No hay nada más invasivo, avasallador y persecutorio que la mirada del otro. Ya lo dijo Sartre en aquella obra de teatro A Puerta Cerrada: el infierno son los otros. El otro que te sabe de memoria, que conoce tus puntos flacos, tus fragilidades y defectos es ahora un espejo que uno tiene delante todo el tiempo y del que no se puede escapar. ¡Qué pesado es! Nos queda solo el baño para escondernos de la mirada inquisidora, crítica, evaluadora y opinadora de ese otro con el que vivimos. Sin olvidar que nosotros somos lo mismo para nuestro otro, somos ese testigo descarnado que sabe dónde duele, dónde falla, dónde flaquea. Y en este contexto, más que desafiante, las parejas han tenido diferentes trayectorias.

Como en casi todo en la vida no se puede generalizar. Lo que sí puede decirse es que cada pareja, cada familia, cada grupo conviviente, ha recibido el impacto de este nuevo estado de cosas. Para todos está siendo un escenario inédito ante el cual debemos hacer gala de nuevos recursos que hasta ahora no había sido necesario utilizar.

La administración de los espacios ante la invasión del todos los días todos en casa. Las tareas del hogar, la comida, la ropa, la limpieza. Las compras de alimentos y todos los cuidados que requiere la cotidianeidad. Si uno tiene trabajo ajustarlo al espacio hogareño, armando un lugar apropiado y algunas condiciones visuales y sonoras que lo hagan posible. Si hay chicos, según sea su edad los desafíos difieren. Entretener a los más chiquitos, ayudar a los escolares en sus pesados y obligados zoom con sus maestros y profesores. Asumir la ausencia de personas que ayuden y nos den un respiro. Revisar las reglas del uso de pantallas pero sin pasarse para el otro lado, turnarse para el uso de la tablet o lo que sea si es que no todos tienen su dispositivo propio, ordenar y acomodar el uso de internet cuando la conexión no admite mucho flujo al mismo tiempo. Estas cosas y decenas de cosas más que nos han enfrentado con todo lo que en nuestra anterior normalidad funcionaba más o menos bien y que ahora se trastocó y hay que reinventar y repactar. Sin abuelos que salven las papas cuando hace falta, el compromiso con el cuidado de los chicos puede tomar todo el tiempo y toda la energía de la que uno dispone. Y sí, se hace pesado y es muy cansador. Ni qué decir de las sentadas ante la pantalla en un zoom atrás de otro mirando a la gente y a la realidad como si todos fuéramos personajes de historietas enmarcados en cuadraditos y chatos. Encima con las caras en primer plano, las de los demás y las de ¡horror! uno mismo. Parece mentira como todo esto es parte hoy de nuestra vida, naturalizado y aceptado. La pandemia fue como una enzima inesperada. Las enzimas aceleran las reacciones químicas, es lo que nos pasó. Recuerdo como en un sueño que había quienes decían que la tecnología no le interesaba, que el celular tenía que ser solo para hablar por teléfono, que la computadora era un invento diabólico que nos iba a alejar de la gente. Nada de eso hoy. La tecnología nos ha igualado y nos permite seguir en contacto. Millennials, centennials, y perennials como yo nos hemos vuelto cancheros en dispositivos, aplicaciones y hasta palabras que antes ni siquiera registrábamos. Nos hemos desmuteado y ahora nuestra voz se transmite por medios digitales y tenemos la posibilidad de seguir en contacto a pesar de no movernos de casa.

¿Y qué pasa con las parejas? ¿Cómo lo van transitando?

Y..., hay de todo. Yo anticipaba allá lejos por el mes de marzo, cuando todo empezó, que la ola de divorcios sería un tsunami imparable, que la gente no soportaría el escrutinio cotidiano y a toda hora del otro. Pero me equivoqué.

Claro que algunas parejas no pudieron escapar más al hecho de que ya no lo eran más, que si seguían era por temor al cambio, a la soledad, a no herir a los chicos, pero no por decisión y elección de seguir.

Y muchas de esas parejas que se miraron a la cara se dijeron que cuando esto terminara separarían sus vivienda y su relación. Otras, más de las que suponía, que antes de la pandemia creían que ya estaba terminado, que el divorcio era el próximo paso, al volver la mirada uno sobre el otro descubrieron que ahí en el rescoldo de lo que parecía apagado habían quedado brasas tibias y se reencontraron en la convivencia y volvieron a ver a esa persona de la que una vez se habían enamorado y que seguía manteniendo aquellos valores y virtudes. Es que cuando uno se enamora, se enamora tal vez de la forma en que se ve en los ojos del otro, cuando a uno le gusta el otro y le gusta lo que el otro le devuelve en la mirada, circula el amor. Y cuando deciden unirse y caminar juntos, se toman del brazo y emprenden la marcha, pero tomados del brazo dejan de mirarse y a poco de caminar por ahí se dejan de ver y ese otro con quien convivimos se nos va volviendo invisible, o parte del mobiliario, o parte de uno como un brazo…. y ¿quién registra su brazo, ¿quién le pregunta a su brazo cómo está? es mi brazo, está ahí, y si no duele no me hace falta hablar con él.

Esta convivencia forzosa obligó a muchas parejas a volver a verse y más de una volvió a encontrar eso que tanto le había gustado. No hay donde escapar, obligados a la permanencia doméstica, los ojos volvieron a cruzarse y algunos pudieron ver destellos de aquello que había brillado y que todavía estaba ahí.

No es rosa lo que planteo porque esas mismas personas, al tiempo que reencontraron los motivos que los habían unido, pudieron repensarlo y volver a pactar en qué forma seguir. Otra novedad que está apareciendo y que esta pandemia aceleró, fue que veo gente que se anima a diferentes modelos de pareja. Convivientes y no convivientes. Que no duermen en la misma cama. Que no duermen en la misma habitación. Que no duermen en la misma casa. Que planean estar juntos los fines de semana y separados de lunes a viernes. Que planean vivir separados pero viajar juntos, compartir la vida social y el tiempo de ocio, y pactar, si hay chicos, una manera equitativa de cuidarlos. La pareja tradicional está siendo revolucionada y se abren alternativas y opciones que satisfacen a ambos sin dejar de ser una pareja.

También veo un cambio notable en el lugar de los hombres en la casa y en la familia. Hay que repartir las tareas, lo atinente a la casa, las compras y los chicos. Ya no es más que hay uno, generalmente la mujer, que se ocupa más de esas cosas. El reino del hogar es ahora compartido y es más equitativo.

Y veo hombres que redescubrieron el placer de la paternidad, lo que culturalmente y ayer nomás les era lejano. Ya los más jóvenes venían con el modelo de ahupar, cambiar pañales y mecer a su bebé pero ahora se extendió a los más grandes. Ya los hombres habían empezado a sentir gusto por la cocina, a inventar platos, a seguir recetas, pero ahora son parte de la cocina cotidiana, la que no es tan creativa ni divertida, la que siempre solíamos hacer las mujeres. Y lo que veo que está pasando es que ya las esposas están dejando de decir el clásico “mi marido nunca encuentra nada” porque ahora el marido es también quien guarda y el que guarda sabe dónde están las cosas.

A ver, entiéndaseme bien. No todo es un jardín de rosas ni suenan los violines como fondo. También veo parejas que acrecentaron sus conflictos históricos y siguen enredadas en los mismos laberintos de siempre potenciados ahora por la obligatoriedad de estar juntos. Tal vez esta pandemia les permita terminar con lo que no anda y dejar de ser como aquel cuando le dijeron que había que cortarle la cola a su perro, como lo quería tanto, se la iba cortando 5 centímetros por semana. Tal vez este contexto permita a estas personas cortar la cola de una y no extender el sufrimiento de todos apelando, como el que quería a su perro, al amor extendiendo la tortura ad infinitum.

Sí. Estamos viviendo desafíos para los que no estábamos preparados. ¿Pero quién lo está?

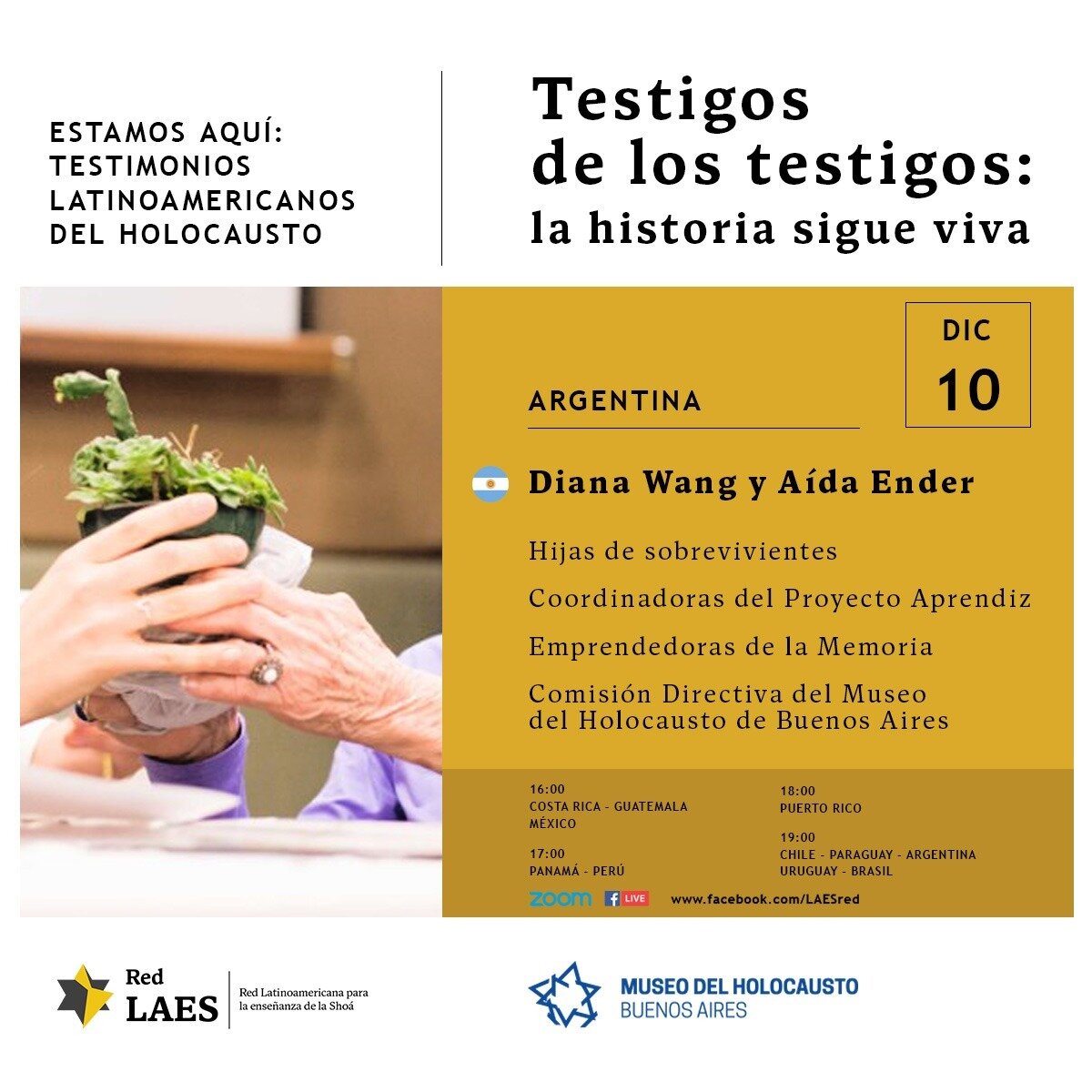

Y claro, obviamente viene a mi memoria lo que debieron superar los sobrevivientes de la Shoá. Todos conocemos esas historias que parecen venir de otro planeta, historias de esperanza y de reconstrucción.

Mis padres sobrevivieron escondidos durante dos años. Papá era carpintero pero quería ser actor. Antes de la guerra integraba el elenco del teatro judío de su ciudad y había protagonizado varios musicales. Adoraba cantar y bailar. Así lo conoció mamá y se enamoró de su vitalidad y alegría. Cuando estuvieron escondidos debían estar en total y absoluto silencio para no despertar sospechas en los vecinos. Les preguntaba cómo hacían para pasar el tiempo, como aguantaron el día por día, hora por hora, minuto por minuto durante dos años. Una de las cosas que hizo papá fue anotar en una libreta las letras de las canciones de las obras en las que había actuado. No se las acordaba bien y centraba su atención en ese ejercicio de memoria que no sólo lo entretenía sino que le aseguraba, como decía él, que si sobrevivía volvería a subirse a un escenario, volvería a cantar y a bailar. Y hacía ese ejercicio de magia en medio de condiciones imposibles. No solo la amenaza de muerte si eran descubiertos, las circunstancias en las que vivieron. En un altillo de menos de un metro de altura, sin electricidad, sin baño, sin agua, comiendo una vez por día lo que sus protectores podían alcanzarles… ¿cómo compararlo con el privilegio en el que vivo, en mi propia casa, con recursos para comprar la comida que necesito, con ese adminículo maravilloso que es la canilla que cuando la giro sale agua, con baño y con puerta? Y en aquél contexto, papá pensaba en tener todo pronto para poder cantar y bailar. Ese sueño no se le cumplió, las circunstancias no le permitieron volver a actuar. Pero siempre cantaba y me enseñó a mí todas esas canciones, especialmente las de su amado Gebirtig.

La shoá no puede ser comparada con la pandemia pero las historias de los sobrevivientes nos muestran que lo que uno vive no determina un único camino. Que las desdichas, las injusticias, las cosas que nos pasan no nos llevan fatalmente a la neurosis o la enfermedad, A no conduce fatalmente a B. La conducta humana es mucho más compleja e imprevisible y no se puede reducir a sufrimiento igual trauma y trauma igual psicopatología. Mis padres, salvando las distancias, nos muestran que es humanamente posible elegir la vida cuando la vida continuó, que está en uno la decisión de insistir y persistir, de levantarse una y otra vez luego de cada caída, de elegir hacia dónde ir y cómo seguir. Si fuimos víctimas de algo, cuando eso termina está en nuestras manos cómo seguir, cómo leer lo que nos pasó. Podemos elegir la victimización, esa trampa que incorpora la condición de víctimas a nuestra identidad, o podemos elegir mirarlo como un pasado que no nos define, salir de ahí, aprender de ello y dibujar un nuevo camino.

Porque nadie elige lo que le pasa, simplemente le pasa.

Pero sí puede elegir lo que uno hará con lo que a uno le pasa.

Y como decía mi mamá, nadie sabe de lo que es capaz hasta que la vida no lo desafia y lo pone a prueba.