Charla en “Sin miedo” programa de Fanny Mandelbaum.

(entre los minutos 11.40 y 42)

Charla en “Sin miedo” programa de Fanny Mandelbaum.

(entre los minutos 11.40 y 42)

Lo que se va conociendo acerca del joven asesinado en Villa Gesell nos confronta con la pregunta acerca de la condición humana. Nuestras convicciones más básicas están desafiadas por estos ocho chicos, deportistas entrenados, pertenecientes a familias con un pasar aparentemente confortable, devenidos en manada asesina.

Si la diversión es más divertida cuando termina en pelea, ¿qué entienden por diversión? ¿Desafiar las reglas de la convivencia en sociedad? ¿Ganar a un adversario cualquiera y así mostrar superioridad?

El rugby tiene mala prensa como deporte fuerte con miembros que se vanaglorian al exhibir su violencia machista olvidando los códigos de fair play y el fraternal tercer tiempo. Pero seamos justos, los ataques en manada no suceden solo con rugbiers.

Freud (Totem y Tabú, 1913) llamó horda primitiva al grupo que, escudado en el anonimato, atacaba preso de un desenfreno explosivo. Hoy lo llamamos manada, como los grupos de animales de una misma especie más poderosos cuando están unidos. La Manada era la nombre de una banda española famosa por la violación de una chica en 2016. Manadas que violan y golpean asolan la crónica policial. El asesinato de Fernando Baez Sosa no es un caso aislado.

Ser miembro de una manada da impunidad y diluye la responsabilidad individual. “Me miró mal”, “es un negro de m….”, “¿quién se cree que es?” cualquier pretexto es bueno y la víctima propiciatoria se deshumaniza y pasa a ser el objeto en el que descargar. Disparada la golpiza, el efecto contagio, el afán de emulación, el ansia de ganar y ser más violento que el anterior, hace que los golpes sean irrefrenables. Erguidos sobre ese enemigo a someter y destruir, no hay reglas que los detengan y una especie de demonio que permanecía prisionero se libera y estalla en gritos y puños, insultos y patadas.

¿Qué tienen en común los miembros de las manadas? La edad, entre adolescentes y adultos jóvenes y el género, en su mayoría hombres. Todas las características del machismo acendrado y feroz se hacen visibles en los ataques de las manadas que atraviesan todas las clases sociales. Recordemos la violación y asesinato de Marìa Soledad Morales por hijos de funcionarios y políticos de Catamarca.

No todos los ataques son tan violentos. Algunas despedidas de soltero con supuestas bromas pesadas o incluso la moda de tirarle cosas a quien logra un título académico, el bullying o acoso en las redes son parte del reino naturalizado de las agresiones grupales. ¿Dónde está la alegría?

La manada se regodea con la “ultraviolencia” descripta por Anthony Burgess en “La naranja mecánica”. Prevalecer, dominar, someter, aplastar, violar, golpear, destruir. Cualquier pretexto es bueno para hacer oír el rugido de la fiera ¡soy el mejor, más fuerte y tengo derecho a todo!

Espanta y angustia este espejo distorsivo de lo humano que nos da la manada. Golding relata en “El señor de las moscas” una orgía de persecuciones y muerte en manos de chicos de 10 años y nos deja la pregunta de si el deseo de dañar es la verdad de lo humano.

Decía Hobbes que el hombre es el lobo del hombre. Creo que sí, que algunos hombres, en algunos momentos, no todos, ni siempre. El juicio del que somos testigos nos muestra a un grupo de rugbiers vueltos manada de lobos pero viene a mi memoria el comportamiento de aquellos muchachos trágicamente accidentados en Los Andes, solidarios, generosos y comprometidos con el prójimo. También hombres. También jóvenes. También rugbiers.

Shakira ulula su lobezno despecho. Para contento de muchas mujeres dictamina que ya no lloramos, que ahora facturamos y despliega sus ingeniosos clara-mente, supl-iques, crit-iques y salp-iques que hinchan las arcas de Bizarrap como sapo hambriento en batalla. No importan los chicos involucrados. Ya venían baqueteados con tanto escrutinio mediático como si vivieran en una casa con paredes transparentes. Y estallaron las redes. Y los medios, diarios, radios, televisión, lo ponen como noticia de tapa. Y lo bien que hacen porque las audiencias se multiplican. Todos ganan.

Mientras, asistimos al espectáculo dantesco de los tribunales de Dolores con el juicio a los 8 rugbiers. Día a día conocemos detalles, a cual más espeluznante, que tocan y hieren nuestras convicciones básicas acerca de la vida en sociedad. ¿Cómo hicieron lo que hicieron esos muchachos (tan “otros muchachos” que los del equipo que nos dio la felicidad)? ¿Por qué las golpizas post boliche eran una de sus actividades preferidas? ¿Podemos buscar la causalidad en sus familias? ¿en la sociedad (al estilo Zaffaroni)? ¿en la educación? ¿en la crisis de valores? Nos es vital entender por qué.

El escenario me remite a dos investigaciones sociales de la década del 70, la de Zimbardo en el proyecto de prisión simulada en Stanford y la de Milgram sobre la supuesta investigación sobre la memoria en Yale. En ambas se demostró que las personas comunes y normales somos capaces de la máxima crueldad dadas ciertas condiciones. También vienen a mi memoria algunas películas como “El club de la pelea” y “La naranja mecánica” que mostraban ese aspecto agresivo de los humanos que algunas veces ni la educación ni la familia ni la religión han podido dominar.

Periodistas y comunicadores, compañeros de trabajo y amigos se regodean con la canción de la cantante que denuncia su humillación arrojando sobre su expareja epítetos descalificatorios sin importarle que es también el padre de sus hijos y que los está lastimando también a ellos. Consigue llenarse de likes y billetes. Le ganó al infiel. Canción prostituida que recibe dinero gracias al placer de espiar vidas ajenas, en especial las de la realeza como son los futbolistas y los cantantes de éxito. Historias tan jugosas como las del hoy apocado Rey Carlos, la princesa de los cuentos lady Di y la mala de la película hoy reina consorte que alimentaron tantas publicaciones con morbo y bajezas.

Recuerdo cuando estaba por publicar mi primer libro y no le encontraba título. Su temática era el Holocausto y mi nuera me dijo que lo llamara “El Holocausto y el sexo”. “Pero no tiene nada que ver con el sexo”, le dije. “No importa, dijo, con un título así seguro que va para best seller”. No le hice caso y no fue best seller. Pero hay algo de cierto, el morbo y el sexo son dos caras de lo mismo y tienen un atractivo fatal. Es lo que pasa con la historia de alcoba de la cantante y el futbolista.

No hubo sexo en el asesinato de Villa Gesell. Al menos hasta donde yo sé. No es glamoroso ni atractivo pero también tiene morbo, el morbo de lo siniestro, de lo inimaginable, de la furia descontrolada de unos chicos que habían ido a divertirse y se sentían ganadores golpeando a mansalva.

Chicos que no sabemos qué perdieron en la vida para sentir tanta necesidad de ganar a toda costa.

La loba gana con su perverso y exitoso ataque de marketing. La manada de rugbiers también gana, solo que gana el desdichado triunfo de vivir hasta su muerte con la marca de Caín.

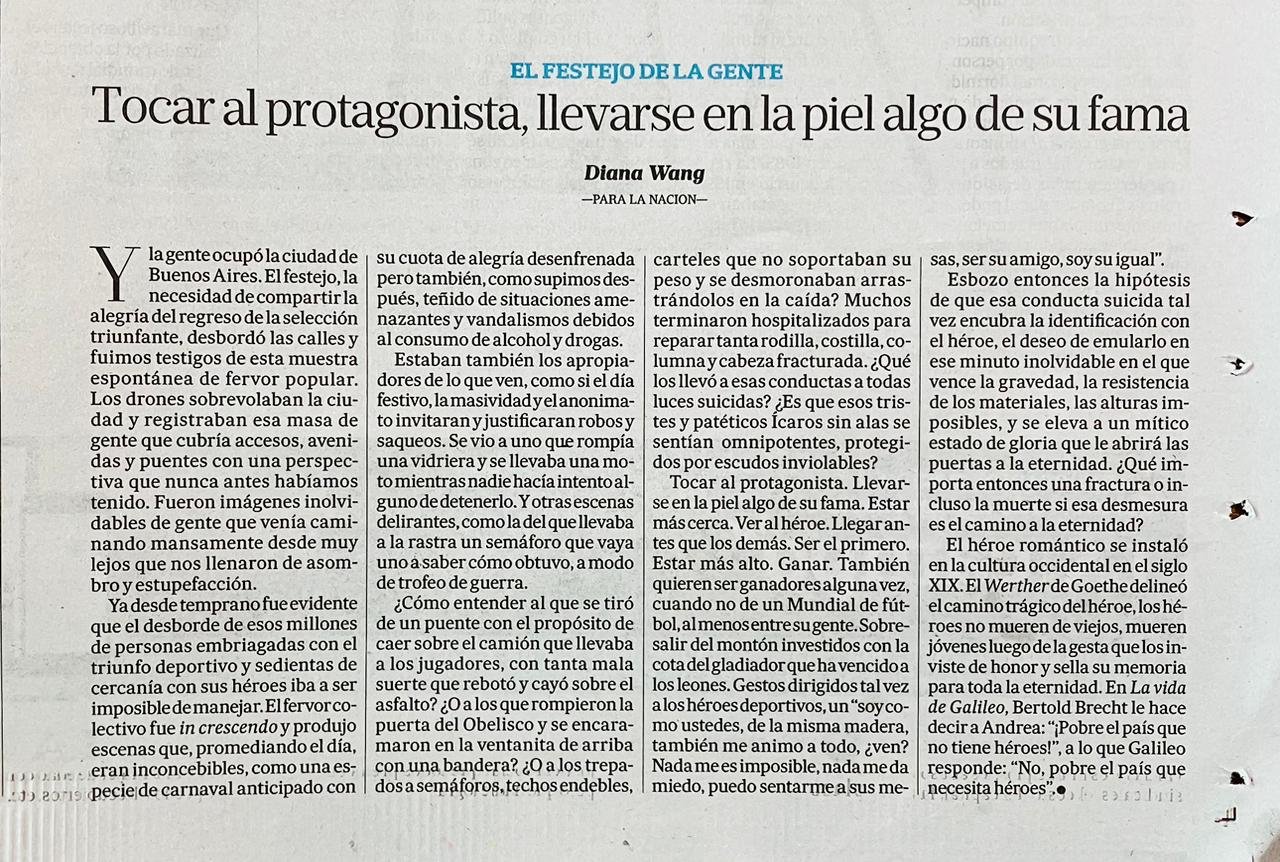

Y la gente ocupó la ciudad de Buenos Aires. El festejo, la necesidad de compartir la alegría del regreso de la selección triunfante, desbordó las calles y fuimos testigos de esta muestra espontánea de fervor popular. Los drones sobrevolaban la ciudad y registraban esa masa de gente que cubría accesos, avenidas y puentes con una perspectiva que nunca antes habíamos tenido. Fueron imágenes inolvidables de gente que venía caminando mansamente desde muy lejos que nos llenaron de asombro y estupefacción.

Ya desde temprano fue evidente que el desborde de esas millones de personas embriagadas con el triunfo deportivo y sedientas de cercanía con sus héroes iba a ser imposible manejar.

El fervor colectivo fue in crescendo y produjo escenas que, promediando el día, eran inconcebibles, como una especie de carnaval anticipado con su cuota de alegría desenfrenada pero también, como supimos después, teñido de situaciones amenazantes y vandalismos debidos al consumo de alcohol y drogas.

Estaban también los apropiadores de lo que ven como si el día festivo, la masividad y el anonimato invitara y justificara robos y saqueos. Se vió a uno que rompía una vidriera y se llevaba una moto mientras nadie de los que pasaban hacía intento alguno por detenerlo.

Y otras escenas delirantes como la del que llevaba a la rastra un semáforo que vaya uno a saber cómo obtuvo, a modo de trofeo de guerra.

¿Cómo entender al que se tiró de un puente con el propósito de caer sobre el camión que llevaba a los jugadores con tan mala suerte que rebotó y cayó sobre el asfalto? ¿O a los que rompieron la puerta del Obelisco y se encaramaron en la ventanita de arriba con una bandera? ¿O a los trepados a semáforos, techos endebles, carteles que no soportaban su peso y se desmoronaban arrastrándolos en la caída? Muchos terminaron hospitalizados para reparar tanta rodilla, costilla, columna y cabeza fracturada. ¿Qué los llevó a esas conductas a todas luces suicidas? ¿Es que esos tristes y patéticos Ícaros sin alas se sentían omnipotentes, protegidos por escudos inviolables?

Tocar al protagonista. Llevarse en la piel algo de su fama. Estar más cerca. Ver al héroe. Llegar antes que los demás. Ser el primero. Estar más alto. Ganar. También quieren ser ganadores alguna vez, cuando no de un mundial de fútbol, al menos entre su gente. Sobresalir del montón investidos con la cota del gladiador que ha vencido a los leones. Gestos dirigidos tal vez a los héroes deportivos, un “Soy como ustedes, de la misma madera, también tengo pelotas y me animo a todo, ¿ven? nada me es imposible, nada me da miedo, puedo sentarme a sus mesas, ser su amigo, soy su igual”.

Esbozo entonces la hipótesis de que esa conducta suicida tal vez encubra la identificación con el héroe, el deseo de emularlo en ese minuto inolvidable en el que vence la gravedad, la resistencia de los materiales, las alturas imposibles y se eleva a un mítico estado de gloria que le abrirá las puertas a la eternidad. ¿Qué importa entonces una fractura o incluso la muerte si esa desmesura es el camino a la eternidad?

El héroe romántico se instaló en la cultura occidental en el siglo XIX. El Werther de Goethe delineó el camino trágico del héroe, los héroes no mueren de viejos, mueren jóvenes luego de la gesta que los inviste de honor y sella su memoria para toda la eternidad.

En “La vida de Galileo” Bertold Brecht le hace decir a Andrea: “¡Pobre el país que no tiene héroes!” a lo que Galileo responde: “No, pobre el país que necesita héroes”.

Dice el nuevo himno: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar porque no vas a entender, las finales que perdimos cuántos años las lloré”. Tantos años llorando tanto perdido.

Nuestro himno nacional nos convoca a coronarnos con gloria por la libertad o morir por ella. Ya conquistada, el nuevo himno habla de este presente desgarrado y enuncia el deseo de que renazca la esperanza. Superar controversias agrietadoras, aprender a respetar al que opina diferente, recuperar la ética republicana que sostiene la democracia, la del trabajo dignificador, la educación como camino al futuro, y la de garantizar salud y seguridad para todos. Todo eso esperamos.

El fútbol pretende unir al mundo. Me basta con que este clima de unanimidad inusual nos contagie y sea una oportunidad para zanjar enemistades, odios y acusaciones (¿optimista? ¿ilusa?). ¿Acaso no estamos todos en la misma? ¿No es de interés común el salir adelante, ganar tantos partidos pendientes en los que vamos perdiendo una y otra vez? Hay entre nosotros, igual que en nuestra selección, gente valiosa y creativa, capaz de dibujar gambetas, atajar penales y hacer goles. ¿Dónde está el Scaloni que tome este revuelto de valores y nos convierta en un equipo que tire para el mismo lado?

El “allons enfants de la patrie” francés es nuestro porteño “¡Muchachos! ahora nos volvimo’ a ilusionar, ¡quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial!”. Cantado a voz en cuello por los que vivimos acá y por los que emigraron, prendió en cada hincha y se volvió bandera. No es un jingle político, salió de adentro y de abajo, caló hondo porque habla de nosotros que tanto necesitábamos volver a ilusionarnos para protegernos del desaliento, arremangarnos y seguir.

La ilusión es crucial porque si uno cree que no va a andar, no anda. Aunque creerlo no da garantía pero ponerle una ficha a que es posible nos da un poco de aire. Esta final nos vuelve a dar esa ilusión. La de ganar el Mundial y la de recuperar lo que supimos conseguir y que fuimos perdiendo en tantos mundiales perdidos, tantos goles desperdiciados, tantos directores técnicos que nos han fallado.

Ganemos o perdamos hoy, ¡qué bueno sería que algo de esta emoción colectiva siga y que asumamos el firme propósito de superar tropiezos, magullones y penurias, bolsillos flacos y esperanzas esmirriadas! La República espera que demos un paso al frente y la hagamos nuestra.

En el nuevo himno no somos ni compañeros ni camaradas, somos “muchachos”, como la selección, un equipo donde nadie pugna por sobresalir, cada ego alineado hacia el objetivo compartido, ¡si hasta corren sonriendo! apasionados en el juego y medidos en las expresiones, tanto que el mayor insulto fue un tierno “bobo”.

Todas nuestras diferencias siguen y seguirán estando pero hoy las ponemos en stand by, conteniendo el aire, esperando poder gritar el gol del triunfo y abrazarnos con quien esté a nuestro lado.

Nos ilusiona y enamora esta selección. Si ganamos, cantaremos felices este himno que ya es de todos, símbolo de una esperanza recuperada. Si perdemos, los muchachos lo afrontarán con hidalguía, sin ocultar errores propios ni echar culpas ni acusar a nadie.

Tengamos su misma altura moral y, terminado el Mundial, ojalá que las muchachas y muchachos que nos representan sepan y escuchen nuestro clamor desesperado: ¡sean el equipo nacional que necesitamos y jueguen de una buena vez en serio y juntos por el triunfo del País!

La Asociación de Astrónomos de Berazategui declara que vacunarse no es bueno. La Asociación de Químicos de Esquel dice que la monogamia está perimida. La Asociación de Psicólogos y Psicólogas (y Psicólogues no vaya a ser que me olvide de alguno) de Buenos Aires -APBA- afirma que la sentencia contra la vicepresidente es una afrenta a la salud mental de la población. La opinión de los astrónomos sobre vacunas es irrelevante, también la de los químicos sobre la conformación de familias y la opinión sobre la justicia de los psicólogos y psicólogas (y psicólogues no vaya a ser que me olvide de alguno).

Las autoridades de APBA están embanderadas explícitamente con un partido. No todos sus miembros fueron consultados, hay más de uno que no opina igual y que cree que no es objetivo de su asociación expresarse en temas ajenos a su campo de conocimiento y experiencia.

Algunos medios consideraron que esta declaración era avalada por todos los psicólogos argentinos. No es así. APBA no es la única asociación de esta ciudad. Entre otras están la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Unidades Académicas de Psicología y las muchas del resto del país. La psicología, los psicólogos y las asociaciones profesionales son tres cosas diferentes.

La psicología es una disciplina con variadas escuelas y modelos de investigación y abordaje; el psicoanálisis, de mayor difusión, alberga varias escuelas y modelos de ejercicio.

Los psicólogos hemos estudiado de manera sistemática nuestros temas específicos, lo que no nos da autoridad para opinar sobre otras cosas. Como los astrónomos y los químicos. Cada uno sabe lo que sabe y es experto en lo que estudió y trabaja. Claro que individualmente, podemos ejercer el derecho de opinar sobre cualquier cosa pero eso no quiere decir que tengamos la autoridad académica de hacerlo.

Una asociación profesional debería ocuparse de lo atinente a su campo de actividad, investigar, enseñar, capacitar y supervisar colegas, generar foros de reflexión y trabajo.

Respecto al contenido de la proclama me pregunto cómo conocen sus redactores los fundamentos de la sentencia que todavía no han sido publicados. Incluso si los conocieran, lo que parece no ser posible, deberían haber consultado a abogados y juristas para entender y ponderar los considerandos y las evidencias y basar su opinión en la revisión exhaustiva del monto y pertinencia de las pruebas.

Hay gente muy mal pensada que ve con sospecha que la declaración es muy parecida a la de la Asociación Argentina de Actores y cree, -teme, imagina-, que les ha sido sugerida desde algún espacio ajeno a su actividad específica.

Me licencié en psicología hace más de 50 años y a medida que pasa el tiempo se me van achicando los temas sobre los que me animo a emitir opinión y tengo más y más cuidado en prestar atención a mis sesgos emocionales e ideológicos que amenazan con desviar mis apreciaciones. Tengo mis puntos de vista sobre política tanto general como partidaria pero, como no tienen relación con mi título académico, si los expreso lo hago como ciudadana común, no como psicóloga ni desde un foro profesional que me de una supuesta y dudosa autoridad.

En mi barrio, cuando venía alguien de otra cuadra a opinar sin saber le decíamos ¿a quién le ganaste che? y le cantábamos a coro ¡zapatero a tus zapatos!

Chicos, chicas (y chiques, no vaya a ser que me olvide de alguno) de APBA, sean serios, dediquen la asociación a lo que corresponde.

Entrevista en el programa El conde del once de Gabriel Levinas. El pretexto fue el día del soltero pero derivó en muchas otras cosas.

Leo y oigo que el mundial de fútbol está siendo visto como una maniobra tendiente a distraernos de la realidad. El viejo pan y circo romano, táctica tan usada por dictaduras de toda laya a lo largo de la historia. El uso político que se hace es obvio, no tengo nada que decir a ese respecto. Cambia el humor social según si el equipo al que pertenecemos gana. Tal vez por breves instantes, en virtud del estado nirvánico en el que parece quedar sumergida la población, habrá silencios o expresiones de alegría que podrán ser tomados como apoyo político. Como si el poderoso mundial inyectara en las mentes indefensas de gente adormecida un chupete calmador de angustias, una droga anestesiadora de conciencias o una tapadera de pensamientos.

Tal vez sea así para algunos. Pero no para todos. ¿Es que acaso disfrutar de los encuentros, hinchar por Argentina, sufrir por la derrota o ser feliz por un triunfo nos convierte en opas o ciegos?

Entiendo poco de fútbol. No tengo el hábito ni la necesidad de verlo, cosa que cambia, para mi propia sorpresa, durante los mundiales, cuando juega Argentina. Vivo en el seno de una familia muy futbolera, me hice amiga de giros y chistes, aprendí sobre enojos y alegrías y entiendo la emoción del hincha. Mi marido, mis hijos y mis nietos son de Boca pero yo me hice de River allá por los cincuenta enamorada de la pinta de Amadeo Carrizo, el “Tarzán argentino”. Y aunque quiera compartir con mi familia la emoción que sienten ante los triunfos de Boca no puedo cambiar de club, es como si fuera parte de mi identidad. No conozco a nadie que haya cambiado de club, como si fuera una elección filiatoria indeleble.

En medio de este vaivén emocional ante cada partido, me desconcierta ver que hay personas que lo transitan con indiferencia porque “no me importa el fútbol” o “me enoja que quieran tapar con eso todo lo que pasa” y que me miren como si fuera tonta o como si estuviera ciega porque me importa el mundial y comparto angustias y deseos de triunfo con la mayoría de la gente.

Y sí. Me importa. Y me pregunto por qué. ¿Qué tiene el fútbol y otros deportes masivos que concitan tanta emoción colectiva y se tejen con nuestras identidades? Hay puesto mucho dinero, ídolos que se entronizan y se ponen en juego ilusiones colectivas que benefician a las grandes marcas y a los que se ensucian las manos con sobornos y lucran con negocios no siempre claros. Todo el mundo lo sabe pero pero se lo encapsula y a la hora de los partidos parece no importar, el fervor, la pasión están incólumes. Hay mucho olor a podrido en el armado de cada mundial, hay mucho que está dolorosamente mal en nuestra realidad cotidiana, pero cuando nos sentamos a ver el partido nos abrimos a otra realidad, corremos con cada jugador, amagamos cada gambeta, nos duele cada foul, contenemos el aire con el VAR, discutimos las sanciones y saltamos de alegría con cada gol. ¿Somos opas? ¿Estamos ciegos? ¿Creemos que todo se ha solucionado a nuestro alrededor? Me parece una lectura sesgada que merece ser revisada por incompleta.

El fútbol ha sido descripto como una metáfora o una sublimación de la guerra. El campo de batalla es la cancha, los jugadores son los enemigos a los que hay que abatir, hay reglas, tácticas, estrategias, sus avatares, igual que en las guerras, tienen tanta importancia social que desencadenan pasiones incontrolables y resulta difícil permanecer indiferente.

Los equipos rivales luchan para ganar, derrotar al adversario, aniquilar al enemigo. Los pases, los logros, los yerros enardecen a jugadores que se juegan la vida y a hinchas sumergidos en emociones que obnubilan el pensamiento. Ante alguna injusticia o simplemente un error, estalla la violencia en las canchas, en las tribunas y hasta en los que lo ven por la televisión. Cada uno defiende lo suyo y no es de extrañar que crezcan la xenofobia y el racismo cuando se odia a un otro definido como enemigo, cuando se reaviva el temor atávico de matar o morir, como en la guerra. Nuestra identidad se viste con camisetas, escudos, colores específicos, cantitos, son como los uniformes y las banderas de un ejército en acción, identifican quién es cada uno y de qué lado está.

La felicidad ante el triunfo es parecida a la del guerrero victorioso. La tristeza ante la derrota tiene el mismo tono emocional que la aniquilación en batalla. La cantidad de muertos y de penurias es muy diferente en una guerra pero la emoción toca núcleos similares. Lo propio y lo ajeno, esa dicotomía que en los albores de los tiempos fuera esencial para la supervivencia, hace que quizás esa violencia que nos acompaña como humanos se encauce en parte hacia el fútbol y permita que, en este matar simbólico al adversario amenazante, derramemos mucha menos sangre que en las guerras de verdad.

¿Será el fútbol un resabio de la horda primitiva, de aquellos nómades que, si eran vencidos, perdían el fuego, sus mujeres y sus niños? Perder era igual a desaparecer y tal vez guardemos aquel temor atávico de ser aniquilados toda vez que debamos confrontarnos con un grupo diferente, “infamiliar” como decía Freud, mal traducido como siniestro. La amenaza de ese otro que se nos opone pone en guardia a nuestro sistema neurohormonal que se pone en acción para demostrar que somos mejores, que ganamos para apaciguar aquellos antiguos terrores que siguen anidados en nuestro cerebro primitivo y es desde ahí que se nos disparan y nos cubren estas emociones tan irracionales.

Es nuestro cerebro reptiliano que reacciona defensivamente ante la amenaza a nuestra tribu, grupo o clan, porque lee perder como morir. Y sentimos y hablamos en primera persona del plural, “ganamos”, “perdimos”, porque nos pasa a todos y la alegría propia y colectiva ante un triunfo y el duelo masivo en la derrota alojados en el pasado más remoto de la humanidad adquieren otro sentido.

Yo sé, muchos sabemos, que si ganamos nada cambiará. No somos idiotas ni ciegos. Pero igual anhelamos ganar. Nos sentamos ante el televisor y ponemos en juego magias, trucos, cábalas como si cada uno de nosotros tuviera el poder de torcer el resultado según lo que haga o no haga, como si cada uno de nosotros estuviera ahí jugando junto a ese ejército de gladiadores que lucha en cada partido según cree nuestro cerebro primitivo por nuestra supervivencia. Gritamos y soñamos juntos y mantenemos viva la esperanza de que el fuego seguirá con nosotros.

Ilustración Fidel Sclavo

Cuando los nazis irrumpieron en la casa, Hanka y su mamá corrieron a esconderse en el ropero tras vestidos y abrigos -¿Qué pasa mamá? -¡Sh! la calló su madre aterrada, si nos descubren nos matan, y Hanka, con solo 7 años, preguntó -¿Por qué me quieren matar si me porté bien?

Fue en Polonia en 1942. Hace 80 años. Y la pregunta sigue viva hoy y acá cuestionando todo lo que aprendimos. ¿Acaso toda la educación y las reglas de convivencia no se sostienen en la idea de que si uno se porta bien todo irá bien? Si da lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, como decía Discépolo en 1934, ¿para qué esforzarnos, estudiar, portarnos bien? Desnudos de certidumbres, no sabemos qué contestar.

La realidad nos cachetea a diario con la contravención a las reglas, la desobediencia a La Ley, el desprecio por la Constitución. Desde alumnos hasta miembros del gobierno pasando por colectivos que reivindican derechos históricos o sociales, sindicales o partidarios, apoderándose de la cosa pública, todo parece haberse dado vuelta. Lo que creíamos sólido se funde bajo nuestros pies. ¿Cómo educar a nuestros hijos en las normas básicas que posibilitan la convivencia si ven que no se respetan ni se pena su desobediencia?

Traicionar, mentir, engañar, aprovecharse del débil y el crédulo, explotar las debilidades humanas sin medir ni importar las consecuencias son las nuevas reglas. Todo es igual. Nada es mejor. ¿Para qué portarse bien si es premiado quien no lo hace? ¿Para qué trabajar si te adormecen con la limosna de un plan? ¿Para qué estudiar si eso no garantiza el éxito?

¿Por qué me quieren matar si me porté bien? sigue preguntando Hanka de 7 años con un lúgubre y ensombrecedor Cambalache de fondo.

Hanka sobrevivió, no así su madre. Sobrevivió y llegó a la Argentina. Acá se casó, tuvo hijos y nietos, enviudó, envejeció y se fue. Sobrevivir fue un milagro. ¿Quién iba a decir que tan chiquita y sola iba a lograrlo? Los sobrevivientes del Holocausto prueban que, aunque parezca imposible, en algún lado, de alguna manera, algunos, no todos, fueron tocados por la varita mágica de la suerte y vivieron a pesar de la infalible maquinaria nazi. Pero depender de la suerte nos sume en la total impotencia, es exterior a nosotros, no parece haber nada que podamos hacer para dar vuelta la taba y que la rueda de la fortuna caiga de nuestro lado.

Se cuestiona la democracia en todas partes pero otros países funcionan, allí estudiar, trabajar, respetar las reglas y la institucionalidad sigue siendo La Ley y nadie duda de que portarse bien sea el camino.

¿Qué es hoy portarse bien acá? ¿Cuáles son los ejemplos que vemos y que nos podrían alentar? ¿Por qué en nuestra tierra tan fértil los yuyos y las malezas ocupan el lugar de tantos frutos y alimentos?

Me porto bien, pago mis impuestos, respeto los semáforos, soy puntual, trabajo con honestidad, no robo ni engaño, digo buen día, gracias, por favor, si hago todo eso ¿por qué vivo en la incertidumbre? ¿Por qué me dan turno médico para dentro de varios meses? ¿Por qué camino titubeante sobre un piso tan resbaladizo que ante cada decisión me espanta la idea de caerme? ¿Por qué mis hijos viven en el exterior? ¿Por qué no puedo acompañar el crecimiento de mis nietos?

¿Por qué me quieren matar si me porté bien? sigue preguntando Hanka. ¿La respuesta estará soplando en el viento como decía Bob Dylan? ¡No! Si fuera así no puedo vivir. Mi respuesta es seguir portándome bien para que siga abierta la puerta de la esperanza.

Publicado en Clarin

Tenía que dar una charla para chicos de 11 años sobre el día del Holocausto. En el grado estaba una de mis nietas. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Tenía que ser de un modo que fuera comprensible para los chicos, que aprendieran alguna lección y que enorgulleciera a mi nieta. Decidí contar una historia protagonizada por dos chicos de 11 años. Me presentaron los docentes como una estudiosa del Holocausto, con varios libros y proyectos educativos y todas esas cosas que se dicen cuando a uno lo presentan. Los chicos hacían como que escuchaban pero era obvio, como casi siempre, que les entraba por una oreja y rápidamente se les escapaba por la otra. Tenía enfrente a estos 25 chicos, sentados inmóviles, con los ojos puestos en mi. Ubiqué a mi nieta que estaba sentada en la última fila, ¿por las dudas? pensé, por las dudas que lo mío fuera un plomazo… decidí dejar de mirarla porque no iba a poder hablar si la tenía en el foco de mi atención. Cuando terminó la presentación empecé a hablar.

Sol le preguntó un día a su abuelo por qué viajaba tanto a Polonia. Habían terminado de comer, la abuela se había ido a dormir la siesta y Sol tenía ese rato con su abuelo en el que solían jugar al ajedrez. Su abuelo se lo había enseñado y a ella le encantaba jugar con él y mientras, a veces, charlaban, ella le contaba cosas del colegio o de las amigas, él le contaba cosas de su mamá cuando era chica. El abuelo estaba por viajar, nuevamente, a Polonia y a Sol le intrigaba por qué iba y por qué iba solo. Por eso le preguntó por qué viajaba tanto a Polonia.

¿De verdad querés saber? le preguntó el abuelo que había acomodado las piezas para empezar a jugar pero, ante la pregunta, se sacó los anteojos y la miró fijamente.

Sí, le dijo Sol, contame, dale.

Es una historia larga, le dijo el abuelo, ¿te la bancás?

Sí, claro, respondió Sol y se apoyó en el respaldo de la silla mientras el abuelo se pasaba la mano por los ojos como si fuera un telón que se corría para que empezara la película.

Vivíamos en un pueblito, en el este de Polonia. Una noche, cuando tenía once años, me despertaron ruidos, golpes en la puerta, voces guturales y feroces, ¡Juden rauss!, judíos afuera, gritadas por soldados nazis en medio del terror y del enloquecedor ladrido de sus perros y las respuestas enfurecidas de Sanson, mi perro.

No sé si me caí por el susto o si me tiré abajo de la cama y me quedé acurrucado, hecho un ovillo y tapándome los oídos. Ví que unas botas entraban en mi pieza y arrancaban de la cama a mi hermanita que no se había despertado. Escuché que sacaban como a las rastras a mi mamá, a mi papá, a mi abuela que seguro que estaban en camisón. A mi no me vieron. Sansón enfurecido le mostraba los dientes a esos perros enormes, lo veía desde abajo de la cama, se le tiró encima a uno como para morderlo pero le pegaron un tiro y lo vi caer en el pasillo y quedarse quieto, quieto, quieto. Lo vi desangrarse y morir, desde el piso, paralizado. No sé cuánto tiempo pasó. Mi corazón hacía tun tun tun como un tambor que batía tan fuerte que me ensordecía, no me dejaba escuchar nada, los ojos abiertos así de grandes, secos, no podía llorar, y el corazón que me golpeaba y golpeaba. Después de no sé cuánto, se me fue aquietando y me sentí rodeado por el silencio más silencioso que escuché nunca. Me animé y me fui arrastrando despacio hasta la puerta. Pasé al lado de Sanson que ya estaba muerto, le acaricié la cabeza y miré para atrás para ver si había alguien en casa, pero no, las puertas abiertas, la oscuridad y el silencio me aplastaban, estaba solo. Me asomé con mucho miedo y vi que en la calle todo era desolación, cosas tiradas, puertas y ventanas abiertas, ni un alma a la vista, silencio de muerte. Estaba solo. Me puse de pie y me fui deslizando bien pegado a la pared y cuando llegué a la esquina empecé a correr, a correr como un desesperado, así como estaba, en piyama y descalzo. Todavía era bien de noche, no sé qué hora sería, pero estaba oscuro y no había nadie. Seguí corriendo hasta donde termina el pueblo, mis pasos hacían eco, tanto que me parecía que había alguien corriendo detrás, pero no, estaba solo y aterrado con la idea de que me descubrieran.

Sol escuchaba suspendida, sin atreverse a respirar para no interrumpir el relato pero el abuelo se quedó callado, como mirando al vacío, como volviendo a ver aquello como si fuera una película proyectada delante de sus ojos. De pronto volvió a mirar a su nieta, tal vez aliviado de ver que ya no estaba allí sino que estaba en su casa, a salvo, y suspiró hondo. Sol le preguntó entonces ¿Adónde ibas abuelo?

Ya recuperado, esbozó una ligera sonrisa y le dijo que a la casa de Cristian, mi mejor amigo, el otro delantero del equipo de fútbol de la escuela.

¿En Polonia se jugaba al fútbol?

Sí, igual que acá, nos encantaba. Yo era el 10 y Cristian el 9, ningún arco era invencible para nosotros. Habíamos ganado los últimos partidos con los equipos de las escuelas de los otros pueblos, yo había hecho 1 gol y él el otro en el partido de la semana anterior. Practicábamos después de clase con un maestro que nos enseñaba los trucos como él decía y nos hacía hacer ejercicios con la pelota para darle dirección y efecto. ¿Sabés lo que es darle efecto a la pelota?

No, abuelo, ni idea. Es cuando le pegás de tal manera que en lugar de salir derecho hace por ejemplo una curva y el arquero no tiene como atajar. Cristian era un poco mejor que yo pero le ponía voluntad y tantas ganas que al final era bastante bueno.

Su casa tenía un terreno grande y al fondo estaba la cucha de Tom y Mix, los dos ovejeros con los que jugábamos a la tarde después de practicar cosas del fútbol. Tom Mix era el súper héroe de entonces, todos los chicos lo admirábamos porque era fuerte y valiente. Estaba empezando a aclarar el cielo, levanté la alambrada y entré en la cucha. Los perros se me acercaron moviendo la cola porque me conocían, contentos de verme. No sé qué hora era pero el rocío me daba un poco de frío y no estaba abrigado, tenía solo el piyama y estaba descalzo, no había tenido tiempo de ponerme algo encima ni siquiera zapatos. Me fui al fondo de la cucha, me hice un bollito y me acosté. Al rato entraron los perros y uno, creo que fue Tom, apoyó su lomo en mi cuerpo y me dio calorcito. Estaba tan bien que, aunque te parezca mentira, me dormí.

Cristian era el encargado de darles de comer a los perros, así que cuando vino a la mañana, me aseguré de que estuviera solo y asomé la cabeza. Cuando me vio, se quedó duro, sorprendido, con los ojos así de grandes, y preguntó ¿qué hacés acá? ¿dormiste en la cucha de los perros? ¿te fuiste de tu casa?. Me puse a llorar, recién ahí me puse a llorar, los ojos se me inundaron y no podía parar, me caían los mocos, me costaba respirar y le conté. Que se llevaron a mi mamá, mi papá, mi abuela y mi hermanita. Que habían venido en la mitad de la noche con gritos, perros y golpes. Que los habían sacado casi arrastrando. Que me había quedado solo. Que no tenía donde ir. Que habían matado a Sansón porque ladraba furioso. Que no sabía dónde estaban mis padres ni mi hermanita ni mi abuela.

Me di cuenta de que la cara de Cristian cambiaba. Cerró los ojos y apretó los puños porque, me lo dijo mucho después, él sabía. Su papá era un antisemita feroz y el policía del pueblo y después me contó, entre lágrimas él también, que había sido el encargado de señalar en qué casas vivían judíos. O sea que su papá tenía la culpa de que se hubieran llevado a mi familia. No me lo dijo ese día y en ese momento pero cuando escuchó lo que le decía, abrió los ojos y le vi la misma mirada de cuando iba a patear un gol seguro, concentrado y firme. ‘De acá no te movés’ me dijo. ‘No te va a pasar nada. Yo te voy a cuidar’. Y así fue. Un año y medio viví en esa cucha. Escondido, alimentado y abrigado por mi mejor amigo. Me trajo una almohada. Me trajo ropa para que me abrigue y después otra ropa para que me cambie. Me trajo una manta. Y también trajo su tablero de ajedrez y las piezas y cuando se podía, cuando había luz suficiente y nadie a la vista, jugábamos. No sé cómo lo hizo porque nadie en su familia debía saber que escondía a un judío. Pero lo hizo. Fueron los momentos en los que Cristian venía, cuando jugábamos, los que me mantuvieron vivo, los esperaba hambriento. No era solo la comida, la protección y el abrigo cuando vino el invierno y la nieve lo cubría todo. Era su presencia, su compañía lo que me dio calor esos largos meses que viví con Tom y con Mix adentro de la cucha. Ahora me pregunto si de verdad su familia no se dio cuenta o si hicieron como si no se daban cuenta. Nunca lo sabré. La gente dice una cosa a veces y hace otra. La gente piensa una cosa por momentos y en otros piensa otra. Tal vez sabían que yo estaba ahí y se hicieron los que no por amor a Cristian que me amaba a mí. No te olvides que si los llegaban a descubrir los mataban a todos. Y era todo tan loco, porque el papá de Cristian era el que recibía las denuncias de que alguien protegía o escondía a algún judío y él era el encargado de castigarlo, al protector y a toda su familia en represalia. Así que si sabía que Cristian me escondía debería haberlo matado y a toda la familia. No sé. El hecho es que pude sobrevivir.

La guerra terminó un poco antes de cumplir los trece y las cosas fueron rápidas. No me acuerdo cómo fue el día en que salí de la cucha y volví a caminar libremente. No me lo puedo acordar por más que trate. Sé que fui a la que había sido mi casa y vi que había otra gente viviendo allí. No me animé ni a golpear la puerta. Ya no era mi casa. Ya no quedaba nada mío ahí. Mis padres, mi abuela y mi hermanita nunca volvieron, no supe nada de ellos y todos me decían que no los espere, que no iban a volver. Me llevaron a una oficina creo que del Joint, no estoy seguro, y de ahí a un orfanato de una ciudad cercana y a los pocos meses me dijeron que habían encontrado un pariente mío en la Argentina y que me mandarían para que viviera aquí con él. Era un primo de mi papá que había llegado antes de la guerra. Cumpli los 14 en su casa y fueron pasando los años. Te la hago corta. Fui a la escuela, después conocí a la abuela, nos casamos, trabajamos, tuvimos hijos y empezamos una familia. Tuve suerte porque empecé a trabajar en una imprenta y poco a poco fui creciendo, me hice socio del dueño y después le compré la parte. Me fue bien. Y un día, como veinte años después de llegar a la Argentina, busqué a Cristian, lo encontré y retomé el contacto. Se había quedado en el mismo lugar, en el mismo pueblo, gracias a eso lo pude encontrar. También se había casado y tenía hijos pero la estaban pasando muy mal con los soviéticos. ¿Sabés Sol? los judíos sufrimos mucho en la guerra cuando vimos a nuestros vecinos y amigos aprovecharse de nuestra desgracia, incluso denunciarnos para conseguir vodka, mermelada o carbón. Pero como se dice en el campo, la taba se dio vuelta, ahora era él el que estaba mal. Lo menos que podía hacer era devolver el favor de nuestra infancia, aquel acto de amor que me permitió salir vivo y ahora poder contártelo. Empecé a mandarle encomiendas con alimentos, latas, ropa, remedios, hasta carbón y si le hacía falta algunos dólares. Él cada tanto me hacía llegar algún diario y fotos de su familia. No había whatsapp, ni computadoras, la distancia requería paciencia. Cada encomienda demoraba semanas en llegar, igual que las cartas. Y un día, muchos años más tarde, me compré un pasaje y lo fui a visitar. Me recibían con alegría y agradecimiento, conocí a su esposa y a sus hijos y empezaron a ser parte de mi familia también. En uno de los viajes la llevé a la abuela y era muy divertido verla conversar con la esposa de Kristian cuando una no sabía polaco y la otra no sabía castellano. Pero no sé cómo, se entendían y aprendieron a quererse. Cuando supe que Cristian había sufrido un ACV y que estaba prisionero de su silla de ruedas como yo dentro de aquella cucha me desesperé. Y ahora te contesto tu pregunta querida Sol porque por todo eso, siempre que puedo, voy a Polonia. No puedo dejar solo a Cristian, mi amigo, que tanto me cuidó y gracias a quien sobreviví y nació tu mamá y después naciste vos. Tengo que ir porque está solo y me espera para jugar al ajedrez.”