Entrevista en el programa El conde del once de Gabriel Levinas. El pretexto fue el día del soltero pero derivó en muchas otras cosas.

¿Cómo seducir a una mujer?

Mabel, vos sabés que seducir a Rubén es fácil. Solo necesita tres cosas: admiración, sexo a demanda y buena comida. En cualquier orden.

Pero no pasa lo mismo con nosotras, ¿no Mabel? ¿Qué necesitamos para tener ganas de admirar, entregarnos y dar de comer (en cualquier orden)?

No te apures a criticar diciendo que son estereotipos o prejuicios. Obviamente no todos somos iguales. No todos los hombres se rinden ante la admiración, el sexo y la comida. Ni tampoco todas las mujeres se derriten con las conductas que propondré. Pero sí muchos y muchas y también muches. A eses les hablo, a les que bajo la delgada cáscara de cultura y civilización guardan casi intactas las conductas del tiempo de las cavernas.

Para las redes neuro-hormonales seguimos siendo mamíferos que a la hora del miedo y la angustia, del cansancio y la ansiedad, de la incertidumbre y el vacío necesitamos el mismo contacto piel a piel, el olor y la tibieza, la gratificación del alimento y el sexo que aquieten las turbulencias con un otro cariñoso que nos apapache.

Rubén sale de cacería para traer la carne a la cueva y alimentar a las mujeres y la cría. Vuelve cansado esperando el aplauso agradecido, el sexo generoso y la comida reconfortante. Mabel se quedó cuidando el fuego, atenta a los peligros, en un brazo el último bebé que amamanta, con el otro revuelve la olla comunal y con varios brazos más atiende a alguna compañera enferma o parturienta y a los niños que corren alrededor. Rubén se focaliza en una sola cosa, la caza, Mabel es multitasking, teje y cuida la red, escucha y oye, recuerda y atiende, se preocupa por todo el entorno y va resolviendo las mil y una cosas de la vida cotidiana.

¿Cuánto de esta escena primitiva sigue estando vigente? Incluso con la nueva Mabel, la que trabaja fuera de casa y que cuando regresa a casa vuelve a ubicarse como aquel ser primitivo que se ocupaba de la cría, de espantar a los predadores y de mantener el fuego encendido?

El cavernícola quiere aplauso y sexo ¿Qué necesita su mujer para tener ganas de dárselo? Necesita que le asegure que de entre todas las mujeres, ella es su elegida, que no hay otra. Necesita estar convencida de que la ve hermosa, que su perfume lo embriaga y que su presencia ilumina su vida, que es única y que sin ella no puede vivir, como dicen los boleros que entendieron bien de qué se trata.

Eso es lo que toda Mabel necesita oír, es la llave que abre el cofre del tesoro.

Si el cavernícola cansado entra y ni la mira ni la ve, se aferra al control remoto y protesta porque no encuentra lo que espera encontrar, la mujer cierra lo que pudiera haber tenido abierto, desanimada, desilusionada, fastidiada, se entristece y se va. Aunque esté ahí, se va. De las ganas con que esperaba solo quedan la soledad y el enojo. Si no se siente buscada, requerida, valorada, apreciada ni necesitada, si es tratada como un mueble que, como siempre está, no hace falta mencionarlo, se transforma en un mueble, se seca, se vacía y se enfría. No hay nada peor que sentirse un elemento cotidiano, sobreentendido, que está ahí porque está y no porque se lo necesita y aprecia.

Florencio Escardó decía que al lado de una mujer sin deseo hay un hombre que no sabe hacer las cosas.

Así que Rubén, entrañable y tierno cavernícola, nada se consigue sin trabajo (ya escucho tu “uf”). Si querés aplauso-sexo-y-comida acordate que tu Mabel necesita sentir que te es imprescindible, que se lo digas, que se lo muestres, que te lo creas, que la entronices en el centro de tu vida como si sin ella te fueras a marchitar.

Para seducir a tu Mabel, sea mujer o quien asuma ese género, hacela sentir una reina. Cada vez que vuelvas de tu cacería traele una flor, decile que de entre todas las mujeres del mundo, es ella con quien querés estar, que la elegís, que la volverías a elegir. Creeme Rubén, si la hacés sentir una reina, serás su rey en la mesa, en la cama y en todas partes.

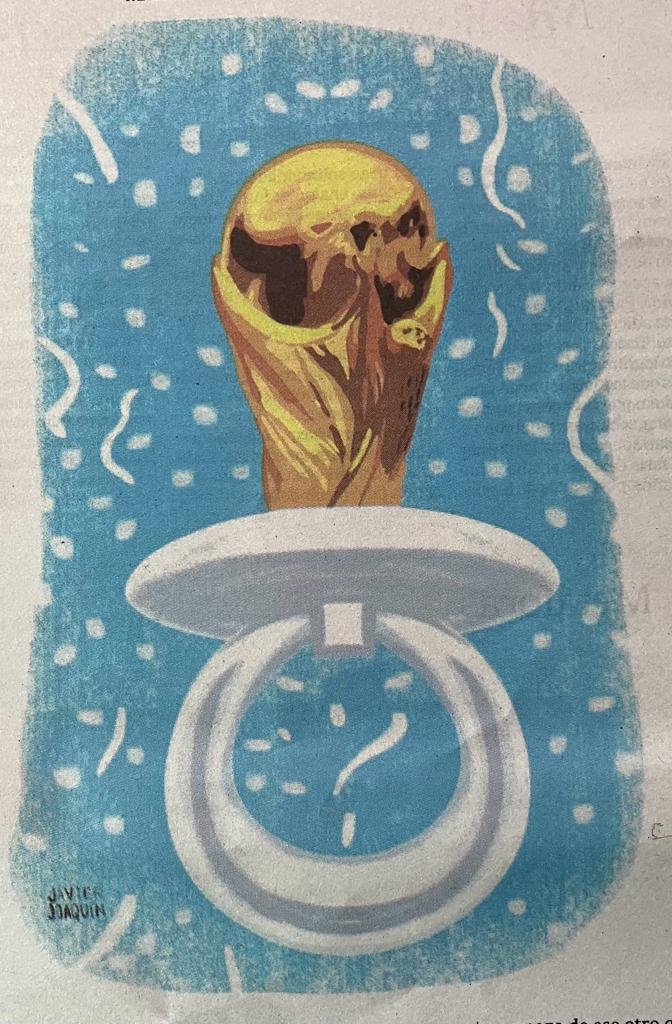

Lo que se juega en un mundial

Crecí en Floresta cuando “la máquina” de River era imbatible y Amadeo Carrizo era el “Tarzán argentino”. Y me enamoré. ¿Cómo no ser de River? La vida quiso que me casara con un hincha de Boca, que nuestros hijos y nietos lo siguieran a él y me miraran con cierto desdén, tanto que pensé en hacerme de Boca. No pude. Era como traicionarme, cambiar el nombre, dejar de ser quien era. Nadie cambia de club. Decimos “soy de”, como lugar de nacimiento, lengua materna, documento de identidad.

Cuando juega Argentina, para muchos, se juega quienes somos desde una identidad colectiva que aflora en el mundial. Esto tiene una base material en el cerebro. En los albores de la humanidad, cuando vivíamos en cuevas, los enfrentamientos entre tribus eran determinantes. La perdedora era aniquilada, la ganadora se quedaba con el fuego y el agua, el territorio y las herramientas, seguía viviendo. Ganar o perder era vivir o morir. Esa memoria antigua sigue alojada en nuestro cerebro y nos dispara las mismas reacciones. Aunque esta vez sea simbólico, se nos juega la vida y para nuestro cerebro es de verdad.

El fútbol es una sublimación de las guerras. Derrotar, vencer, abatir, el gol de la muerte, ataque, defensa, seguir viviendo, formulaciones bélicas que no esconden nada. Es matar o morir disparando una pelota en vez de un arma. Levitamos ante cada partido, pendientes, expectantes y apasionados, como si se nos fuera la vida. Es que desde el punto de vista de nuestro cerebro antiguo es así. El temor a perder remite al miedo a morir, y cuando perdemos nos hundimos en un duelo. El clima social se tiñe de uno u otro sentimiento según sean los resultados, cosa que tan bien conocen los políticos.

Hablamos en plural, perdemos, ganamos. Estamos todos y cada uno en la cancha, en cada pase, en cada gambeta, en cada offside. Hasta los más escépticos inventan cábalas y magias como si ese diminuto gesto personal incidiera en el resultado.

Y no es, como suponen algunos, que seamos tontos, incultos o crédulos, que nos dejamos “engañar” cuando nos quieren hacer pasar gato por liebre. El uso político de encubrir o falsear lo que se quiere ocultar es harto conocido. Sabemos también que los mundiales son espectáculos monumentales abonados con sobornos, conductas non sanctas y afanes desmedidos de lucro. Pero a la hora del partido lo ponemos entre paréntesis, No importa si los derechos humanos están en juego o cuántas muertes hubo en la construcción de estadios o si las componendas lesionan la moral más elemental. En ese ratito cada uno de nosotros está en un sube y baja emocional según de qué lado esté la pelota. La ciudad se detiene, las miradas fijas en la pantalla, los músculos tensos anticipando, esperando, añorando, el ansiado gol del triunfo, alentando a los nuestros en un pogo masivo, como monaguillos esperanzados en una ceremonia colectiva y sagrada.

Terminado el partido la ciudad recobra sus sonidos y la gente vuelve a caminar por las calles. Tuvimos la fortuna de ganar y nos ensordecieron las bocinas de los coches con la alegría del triunfo; el temor a perder y morir dejó paso a la alegría porque seguimos viviendo.

Somos mucho menos racionales de lo que suponemos. Nuestras emociones son más determinantes de lo que suponemos. Nuestro cerebro lee este triunfo como el renacer de la vida pero, siempre listo para enfrentar desastres o fiestas y sabiendo que la vida se debe defender a cada paso, se prepara para el partido siguiente en el que nos jugaremos la vida otra vez.

¿Acaso hinchar por Argentina nos convierte en opas?

Leo y oigo que el mundial de fútbol está siendo visto como una maniobra tendiente a distraernos de la realidad. El viejo pan y circo romano, táctica tan usada por dictaduras de toda laya a lo largo de la historia. El uso político que se hace es obvio, no tengo nada que decir a ese respecto. Cambia el humor social según si el equipo al que pertenecemos gana. Tal vez por breves instantes, en virtud del estado nirvánico en el que parece quedar sumergida la población, habrá silencios o expresiones de alegría que podrán ser tomados como apoyo político. Como si el poderoso mundial inyectara en las mentes indefensas de gente adormecida un chupete calmador de angustias, una droga anestesiadora de conciencias o una tapadera de pensamientos.

Tal vez sea así para algunos. Pero no para todos. ¿Es que acaso disfrutar de los encuentros, hinchar por Argentina, sufrir por la derrota o ser feliz por un triunfo nos convierte en opas o ciegos?

Entiendo poco de fútbol. No tengo el hábito ni la necesidad de verlo, cosa que cambia, para mi propia sorpresa, durante los mundiales, cuando juega Argentina. Vivo en el seno de una familia muy futbolera, me hice amiga de giros y chistes, aprendí sobre enojos y alegrías y entiendo la emoción del hincha. Mi marido, mis hijos y mis nietos son de Boca pero yo me hice de River allá por los cincuenta enamorada de la pinta de Amadeo Carrizo, el “Tarzán argentino”. Y aunque quiera compartir con mi familia la emoción que sienten ante los triunfos de Boca no puedo cambiar de club, es como si fuera parte de mi identidad. No conozco a nadie que haya cambiado de club, como si fuera una elección filiatoria indeleble.

En medio de este vaivén emocional ante cada partido, me desconcierta ver que hay personas que lo transitan con indiferencia porque “no me importa el fútbol” o “me enoja que quieran tapar con eso todo lo que pasa” y que me miren como si fuera tonta o como si estuviera ciega porque me importa el mundial y comparto angustias y deseos de triunfo con la mayoría de la gente.

Y sí. Me importa. Y me pregunto por qué. ¿Qué tiene el fútbol y otros deportes masivos que concitan tanta emoción colectiva y se tejen con nuestras identidades? Hay puesto mucho dinero, ídolos que se entronizan y se ponen en juego ilusiones colectivas que benefician a las grandes marcas y a los que se ensucian las manos con sobornos y lucran con negocios no siempre claros. Todo el mundo lo sabe pero pero se lo encapsula y a la hora de los partidos parece no importar, el fervor, la pasión están incólumes. Hay mucho olor a podrido en el armado de cada mundial, hay mucho que está dolorosamente mal en nuestra realidad cotidiana, pero cuando nos sentamos a ver el partido nos abrimos a otra realidad, corremos con cada jugador, amagamos cada gambeta, nos duele cada foul, contenemos el aire con el VAR, discutimos las sanciones y saltamos de alegría con cada gol. ¿Somos opas? ¿Estamos ciegos? ¿Creemos que todo se ha solucionado a nuestro alrededor? Me parece una lectura sesgada que merece ser revisada por incompleta.

El fútbol ha sido descripto como una metáfora o una sublimación de la guerra. El campo de batalla es la cancha, los jugadores son los enemigos a los que hay que abatir, hay reglas, tácticas, estrategias, sus avatares, igual que en las guerras, tienen tanta importancia social que desencadenan pasiones incontrolables y resulta difícil permanecer indiferente.

Los equipos rivales luchan para ganar, derrotar al adversario, aniquilar al enemigo. Los pases, los logros, los yerros enardecen a jugadores que se juegan la vida y a hinchas sumergidos en emociones que obnubilan el pensamiento. Ante alguna injusticia o simplemente un error, estalla la violencia en las canchas, en las tribunas y hasta en los que lo ven por la televisión. Cada uno defiende lo suyo y no es de extrañar que crezcan la xenofobia y el racismo cuando se odia a un otro definido como enemigo, cuando se reaviva el temor atávico de matar o morir, como en la guerra. Nuestra identidad se viste con camisetas, escudos, colores específicos, cantitos, son como los uniformes y las banderas de un ejército en acción, identifican quién es cada uno y de qué lado está.

La felicidad ante el triunfo es parecida a la del guerrero victorioso. La tristeza ante la derrota tiene el mismo tono emocional que la aniquilación en batalla. La cantidad de muertos y de penurias es muy diferente en una guerra pero la emoción toca núcleos similares. Lo propio y lo ajeno, esa dicotomía que en los albores de los tiempos fuera esencial para la supervivencia, hace que quizás esa violencia que nos acompaña como humanos se encauce en parte hacia el fútbol y permita que, en este matar simbólico al adversario amenazante, derramemos mucha menos sangre que en las guerras de verdad.

¿Será el fútbol un resabio de la horda primitiva, de aquellos nómades que, si eran vencidos, perdían el fuego, sus mujeres y sus niños? Perder era igual a desaparecer y tal vez guardemos aquel temor atávico de ser aniquilados toda vez que debamos confrontarnos con un grupo diferente, “infamiliar” como decía Freud, mal traducido como siniestro. La amenaza de ese otro que se nos opone pone en guardia a nuestro sistema neurohormonal que se pone en acción para demostrar que somos mejores, que ganamos para apaciguar aquellos antiguos terrores que siguen anidados en nuestro cerebro primitivo y es desde ahí que se nos disparan y nos cubren estas emociones tan irracionales.

Es nuestro cerebro reptiliano que reacciona defensivamente ante la amenaza a nuestra tribu, grupo o clan, porque lee perder como morir. Y sentimos y hablamos en primera persona del plural, “ganamos”, “perdimos”, porque nos pasa a todos y la alegría propia y colectiva ante un triunfo y el duelo masivo en la derrota alojados en el pasado más remoto de la humanidad adquieren otro sentido.

Yo sé, muchos sabemos, que si ganamos nada cambiará. No somos idiotas ni ciegos. Pero igual anhelamos ganar. Nos sentamos ante el televisor y ponemos en juego magias, trucos, cábalas como si cada uno de nosotros tuviera el poder de torcer el resultado según lo que haga o no haga, como si cada uno de nosotros estuviera ahí jugando junto a ese ejército de gladiadores que lucha en cada partido según cree nuestro cerebro primitivo por nuestra supervivencia. Gritamos y soñamos juntos y mantenemos viva la esperanza de que el fuego seguirá con nosotros.

Correr sin que te llamen

Mabel está enojada luego de una discusión con su madre que siempre la irrita. Rubén la ve tensa, contraída “¿pasó algo?” pregunta, Mabel le cuenta y Rubén, cansado de escuchar siempre lo mismo, con la mejor de las intenciones le dice “pero Mabel, ya sabés como es tu mamá, siempre igual, no te podés poner así, ya sos grande…” y Mabel se enfurece. ¿Qué pasó ahí? Pasó que en lugar de escuchar y empatizar Rubén corrió a opinar y dar consejos que nadie le pidió.

¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Vemos que pasa algo y corremos con el camión del automóvil club antes de que nos llamen.

La manía de aconsejar, dar opiniones, indicar qué es lo mejor que hay que hacer, no siempre es bien recibida por el otro. Sea pareja, hijo, madre, amigo o lo que sea. Las más de las veces, recibir un consejo no pedido es una intrusión y quien lo da se sorprende e irrita cuando no es bien recibido. Lo hizo con las mejores intenciones pero leyendo lo que pasa con sus propios ojos sin ver en qué está el otro, qué le pasa, qué necesita y, fundamentalmente, si espera recibir una opinión o no.

Cuando uno está mal por algo no busca opiniones ni consejos sino empatía. ¿Qué quiere decir esto? Una conducta empática es la que resulta de ponerse en el lugar del otro. Quién es, cómo es, en qué está, de dónde viene, cuánto puede, qué pasó, cómo vive eso que le pasó. Una respuesta empática se genera en una escucha abierta y profunda. No siempre es fácil porque ver sufrir a alguien que uno quiere o que a uno le importa nos dispara rápidamente la necesidad de ir en su ayuda. Con las mejores intenciones. Y no solo lo hacemos según lo que nosotros creemos que le está pasando sino también según lo que nosotros querríamos recibir si nos pasara lo que creemos que le está pasando.

No es fácil empatizar porque no siempre uno tiene ganas de meterse en el sufrimiento del otro. Corremos a aliviarlo también porque a nosotros mismos nos hace sufrir su sufrimiento y esperar abriendo las orejas para empatizar es difícil. Nuestras mejores intenciones excluyen al otro, atienden solo lo que creemos nosotros. Para empatizar debemos salir de nuestra burbuja personal y, como dice el habla común, ponernos en sus zapatos.

Nos pasa, como ya dije, con nuestra pareja y también con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos. Correr a ayudar antes de que a uno lo llamen puede ser vivido como avasallamiento, y claro, no es bien recibido, nadie te agradece una opinión o un consejo no pedido. Aunque uno se de cuenta de que es con las mejores intenciones, no nos sirve en ese momento, no queremos ni consejos ni opiniones, queremos, necesitamos, la empatía del abrazo. Nada más. ¡No quiero que me digan lo que tengo que hacer cuando siento angustia por algo! ¡Necesito escucha y comprensión, necesito silencio y un abrazo! Aquel conocido “si querés llorar, llorá” empático, permisivo y contenedor.

Ver a un ser querido sumido en una angustia que no comprendemos hace que veamos a su conducta como exagerada o fuera de lugar, nos irrita, queremos que termine, es otra de las razones por las que corremos a opinar sin que nos llamen.

Pero el tiempo y las necesidades del otro pueden ser diferentes, tal vez solo necesite sacar afuera lo que le pasa, solo ser escuchado hasta que llegue el momento de pedir ayuda.

Ayudar sin que nos lo pidan no ayuda.

Correr antes de que nos llamen no es ayudar sino, aún con las mejores intenciones, no ver al otro, no importar qué necesita y puede. Ayudar es empatizar, ponerse en sus zapatos y tener la paciencia de esperar a que nos lo pida. Y entonces sí sale el camión del automóvil club con la grúa lista, la alarma a todo lo que da y las herramientas justas para dar la mano que hace falta que será muy bien recibida y agradecida porque lo pidió y lo estaba esperando.

Cada puerta tiene una llave

A veces no nos es fácil llegar al otro, que nos escuche, que reciba lo que decimos. Hacemos nuestro mejor intento y cuando vemos que no, que no nos escuchó, nos queda esa frustrante sensación de que la puerta de la oreja del otro está cerrada a cal y a canto.

Mi mamá decía que cada puerta tiene una llave. ¿Dónde estará la llave para abrir ésta? La que entre justo justo en la cerradura, la que se adapte a los recovecos internos y la que finalmente obre el milagro.

Si tenés algo que decir, si algo te preocupa o interesa y si querés que te escuche, mirá tu manojo de llaves y fijate si tenés ésa justa para la puerta de la oreja de tu pareja. Te aseguro que si vivís en la frustración constante de conversaciones imposibles, lo más probable es que no estés usando la llave adecuada. ¡Ya usé todas! me podrás decir, pues si ninguna funcionó tal vez tengas que encontrar una nueva.

Veamos de qué está hecha esa llave que te hace falta para que se abra la puerta de la oreja de tu pareja.

Primero tu actitud. Aunque tengas la llave justa, si te acercás con enojo, desprecio, si arremetés, no apuntarás bien a la cerradura. Tus emociones te ciegan, no pensás con claridad y la llave no entra, la puerta sigue cerrada. Para embocarla tenés que amansarte, bajar los decibeles de la frustración con la que seguro venís, evitar tirártele encima a la puerta cerrada de modo avasallador. Respirá hondo, dejá de pelear, conectate con lo que querés conseguir, ¡que te escuche, que abra la puerta de su oreja!

Una vez que estamos en modo “conversación amable”, prestá atención a cómo es tu pareja. ¿Es alguien con facilidad para las relaciones con la gente o le cuestan? ¿Puede conectarse con sus emociones o eso le angustia? ¿Es hábil hablando o suele escudarse en el silencio? Acercate de modo acorde a cómo es. No esperes que tenga tus mismas habilidades, atendé a las suyas y podrás empuñar la llave que no le amenace ni le produzca espanto o distancia.

Ya amansada tu actitud, ya claras las características de la puerta que querés abrir, prestemos atención al momento. ¿Cuándo tomarás la llave para intentar abrir esa cerradura tan hermética? Mejor no lo hagas si viene de alguna situación angustiante, o cuando el cansancio le vence o cuando recién se levanta y es de esas personas que necesita un largo rato para hablar. El momento habla de consideración, y elegir el apropiado para esa persona, hará que los goznes de la puerta se lubriquen y la llave con la que querés abrir su oreja funcione.

Por último, si amansaste tu actitud, si sabés cómo hablarle según como sean sus características personales y si buscás hacerlo cuando te puede escuchar, todavía falta una cosa más. Tener claro qué es lo que no querés que pase. Para que la llave entre, se ajuste, gire y abra esa puerta acordate de qué pasó las otras veces que intentaste y no funcionó. Lo que no querés que pase es lo que otras veces pasó. No querés gritos ni portazos, no querés silencios ni descalificaciones, no querés que te nublen tus emociones ni que las del otro hagan que la puerta se cierre aún más fuerte. Lo que no querés que pase tiene que guiar tu mano cuando empuñes la llave adecuada.

¡Pucha! me dirás, ¡cuánto trabajo! y sí, tenés razón. ¿Quién te dijo que vivir en pareja era fácil? ¿Quién te dijo que estas cosas se arreglaban espontáneamente? El vivir juntos no nos hace transparentes, no adivinamos ni nos adivinan. Así como hay reglas para hacer un huevo frito, hay reglas y procedimientos para comunicarse.

Por eso, si en el llavero está la llave justa, todavía no alcanza. Para que entre, para que funcione y para que abra esas orejas cerradas de tu pareja tenés que acercarte amablemente, en un momento apropiado y tener bien presente qué es lo que no querés que vuelva a pasar. Repito lo que decía mi mamá y doy fe de que es así: ¡cada puerta tiene una llave!

Shoá en Entre Ríos

Testimonio/charla online para la Jornada Central de la Semana de la Shoá de la provincia de Entre Ríos. Organizada y convocada por:

El Gobierno de Entre Ríos

El Consejo General de Educación de Entre Ríos

La Asociación Israelita de Paraná

DAIA de Entre Ríos

El Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva

El Museo del Holocausto de Buenos Aires y

El Grupo de Estudios de la Shoá

Programado para el jueves 10 de noviembre debió ser postergado por motivos técnicos para el miércoles 16 de noviembre.

El recreo necesario

Está bueno convivir. Está bueno soñar y construir juntos. Está bueno ver cómo algunos sueños se hacen realidad. También está bueno ir regando los sueños que empiezan poniendo garra para que crezcan. Está bueno ver el florecimiento de los hijos y sentir que uno se va estabilizando y encontrando un ritmo propio. Todo eso está bueno ¡Está re bueno!

¡Pero a veces necesitamos un recreo!

Un rato para uno mismo, como cuando nos refugiamos en el baño, cerramos la puerta y sentimos el alivio, la ligereza de no sentirnos observados ni juzgados ni criticados ni opinados. Es que el baño es el mejor lugar de la casa, porque ahí uno tiene permiso de cerrar la puerta y dejarse estar sin presiones ni expectativas, sin testigos.

La mirada de los demás es determinante: a veces nos estimula y entusiasma, otras nos asusta, nos angustia y nos frena. Como mamíferos sociales que somos necesitamos la aprobación y el reconocimiento para sentir que nuestra vida está garantizada. Y eso nos lo da la mirada de los demás. Pero esa dependencia también puede ser una prisión. Y en el reino de la pareja mucho más.

Porque nuestra pareja nos conoce del derecho y del revés. Sabe cuánto podemos y también lo que no podemos. Sabe a qué nos animamos y también lo que nos da miedo. Y en ese conocerse fuimos construyendo una nueva identidad, un nosotros en el que se fueron combinando gustos y necesidades, sueños y capacidades, realizaciones y frustraciones, nos fuimos adaptando uno al otro, aprendiendo y encontrando estilos diferentes en un tejido multicolor diferente del que traíamos. Pero al mismo tiempo, en ese nosotros, seguimos siendo personas individuales que parecemos diluirnos en la pareja pero no. Hay partes nuestras que a veces dejamos de lado en la convivencia, como si esa renuncia enriqueciera la convivencia, esas cosas personales, eso que nos gusta, eso que por diferentes razones puede no funcionar en la pareja. Y con la intención de enriquecer a la pareja nos empobrecemos nosotros.

¿De dónde salió que tenemos que estar siempre juntos, ir a todas partes juntos, hacer todo siempre juntos? ¿Acaso tener vida propia, por unas horas, unos días, atenta contra la felicidad de la pareja? Resulta que puede ser todo lo contrario. Unas vacaciones de la rutina cotidiana de la convivencia pueden ser muy vivificantes y hasta pueden fortalecer la relación.Está bueno también tomarse un recreo y vivir con libertad eso que uno quiere sin tener que hacer el esfuerzo de negociarlo con nadie. Suspender la convivencia cotidiana puede ser un soplo de aire fresco que quiebre la rutina. Tiempo para uno mismo, en otro lugar, sin ese testigo que tanto nos conoce y ante quien nos sentimos obligados a ser y comportarnos de una determinada manera.

Las salidas de chicas o las de muchachos están siendo habituales hoy, los más jóvenes comprendieron eso de que somos un “nosotros” pero también somos “uno mismo” y que a veces ese uno mismo se pierde en el nosotros y hace falta recuperarlo.

La pareja y la familia son un núcleo esencial para nuestra identidad y nuestro desarrollo personal, pero será más dichoso si cada uno de los miembros mantienen sus espacios personales, si se dan el gusto de ir a su aire de vez en cuando, si el pacto de la pareja incluye el permiso de tomarse esos recreos esenciales.

Así que si sentís que algo de la convivencia te empobrece o te ahoga, miralo de frente y decítelo con todas las letras, sin temor, no estás amenazando nada. Por el contrario apropiate de tus ganas, de tus ritmos, de tus necesidades, hacé lo que se te canta sin tener que dar cuenta de ello y date vuelo y libertad, aunque sea un ratito, aunque sea unas horitas, aunque sea unos pocos días, está bueno para vos, está bueno para los dos.

Y encima está bueno extrañarse, volver a sentir que uno es importante para el otro y que el otro es importante para uno. Tomate un recreo. Cambiá de escenario. Los recreos son para jugar. Tomate un recreo y jugá.

Pogrom de noviembre (acto 2022)

Pintura de Judith Dazzio

Pasaron 84 años de aquella noche de noviembre de 1938 en Alemania y en Austria.

Los que todavía no lo habían hecho vieron que la única salida era la emigración. Ya desde 1935 las infames leyes de Nuremberg habían ido restringiendo sus vidas pero siempre estaba la esperanza de que sería pasajero, de que no iba a durar más tiempo, esperanza que se hizo trizas junto con las vidrieras de los negocios que le dieron el engañoso nombre de Kristallnacht a aquel pogrom criminal.

Los que pudieron se fueron. Muchos llegaron a la Argentina, intelectuales, científicos, artistas, creadores, educadores trajeron cultura, creatividad y estímulo al Río de la Plata. Pero, como casi todos los sobrevivientes, guardaron para sí la dura experiencia del nazismo y las pérdidas que habían sufrido. Ninguno olvidó nada. Ninguno negó nada. Pero casi todos callaron, se abocaron a vivir, a adaptarse, a generar familias y a crecer en aquello que era su actividad. No había tiempo para lamentarse y hablar ni tampoco oídos abiertos para escuchar.

Muchos años después el dique del silencio se fragmentó y las voces de los sobrevivientes se derramaron como un río embravecido a cuyas orillas estamos todos. Y escuchamos. Y aprendemos. Y empatizamos con cada uno, con cada historia, con cada lágrima, con cada evocación de lo perdido.

Durante mucho tiempo se creyó que el silencio de los sobrevivientes era patológico, que negaban, que preferirían no hablar para no revivir lo vivido. Se creó la figura del sindrome del sobreviviente que incluía el silencio como eje central. Resulta que cuando se rompió el dique y comenzaron a hablar todas estas teorías se derrumbaron. Ni habían olvidado. Ni eran negadores. Ni temían revivir lo vivido al contarlo. Por el contrario, contarlo los aliviaba y encontraron en ello una misión en la vida. Y dan su testimonio donde se lo pidan, en escuelas, en clubes, en entrevistas periodísticas, en videos y sus voces tienen tridimensionalidad y sus personas se enaltecen como portadores de narrativas que deben formar parte de la historia de la humanidad.

Pero ¿por qué callaron todos esos años? Tengo una hipótesis muy diferente a la habitual. No creo que el silencio se haya debido al temor de revivir el sufrimiento, a no querer cargar a los hijos con recuerdos tan tristes, a que padezcan algún tipo de patología psiquiátrica que les haya obnubilado la memoria y cerrado las bocas. Los testimonios que oímos contradicen todo eso. Creo que fue un silencio restaurador de la vida, un silencio que permitió que caminaran sin que lo vivido entorpeciera sus pasos, un silencio que hizo posible que hicieran familias, que construyeran un futuro, un silencio que, en suma, les permitió seguir viviendo. La vivencia de que el estado protector, el estado que debía asegurarles la educación y la salud, la seguridad y la vida, ese estado los había querido matar fracturó de tal manera su confianza que necesitaron varias décadas para reconstruirla. Años en los que pudieron recuperar una expectativa de futuro, años en los que criaron y educaron a sus hijos, años en los que nacieron los nietos y se fueron haciendo grandes, y de ese modo aquel piso fracturado pudo recomponerse y volvieron a estar de pie sobre un piso sólido del que ya no temían resbalar ni caer. Las grietas y fracturas se fueron soldando, las marcas quedan, las marcas están, en la memoria, en las ausencias, en las incertidumbres y temores a poco de haber sobrevivido, pero el piso volvió a estar horizontal y a contener pasos que pueden caminar sin tener que estar mirando hacia atrás todo el tiempo.

El silencio de los sobrevivientes fue sanador, reconstituyente y les permitió seguir viviendo. Aquellos que hablaron demasiado precozmente vivieron en el desgarramiento de la victimización como en un lodazal poco firme sin poder sacar los pies de ese barro que entorpecía sus pasos. La vida en los primeros años les fue más difícil a los que hablaron que a los que se anidaron en un silencio protector.

Sé que es una hipótesis extraña en un contexto cultural en el que se cree que hay que hablar de todo siempre y que toma el silencio como una especie de falla irreparable. Pero al ver la fuerza, la firmeza y la determinación de los sobrevivientes de hablar, de contar, de compartir y transmitir lo vivido, advertimos que no olvidaron, que no reprimieron, que no negaron, tan solo esperaron el momento en el que la vida vivida, les asegurara que ahora sí se podía hablar, ahora que habían vivido, ahora que llegaron a viejos, ahora que sus hijos que llegaron a ser adultos, ahora que sus nietos son la evidencia de que el futuro está. ¡Y pueden hablar!

El silencio de décadas no es solo de los sobrevivientes del Holocausto. Es una conducta habitual en los sobrevivientes de todos los genocidios posteriores y son tantos que avergüenza a la humanidad la evidencia de lo que no se ha aprendido. Antes del Holocausto sucedió el genocidio armenio en manos de los turcos, luego la masacre en Nankin por el ejército japonés y luego el holodomor, la criminal hambruna en Ucrania perpetrada por los soviéticos. Y después del Holocausto no han parado de suceder. La limpieza étnica de los Balcanes, la sangrienta matanza a machetes de los Hutus sobre los Tutsis en Ruanda, la masacre de los itchiles en Guatemala, el cruel genocidio en Camboya en manos del Khmer Rojo. Son millones y millones de personas asesinadas que tiñen de sangre nuestra conciencia como humanidad.

Hanka, una sobreviviente del Holocausto contaba que a sus 7 años ante la irrupción de los nazis en su casa, se escondieron con su mamá en el fondo de un ropero, detrás de la ropa y que quiso hacerle una pregunta y la mamá la dijo que no hable. Hanka le preguntó por qué no podían hablar y la mamá le dijo que si las descubrían las iban a matar y la niñita preguntó ¿por qué me quieren matar si me porté bien?. Ésta es la pregunta que nos sigue acuciando y acosando como humanidad. Es la pregunta de los genocidios, los hechos genocidas, las masacres, lo que sucede solo en contextos dictatoriales, nunca en una democracia, nunca en un estado de derecho. Por eso estos actos de conmemoración y homenaje, los rituales colectivos que mantienen viva la llama del alerta son un toque de atención, indispensables para que alguna vez, el portarse bien sea por fin garantía de supervivencia. Amén, que así sea.

(En el acto organizado por Bnei Brit, Museo del Holocausto, Confraternidad Argentina Judeo Cristiana y Centro Wiesenthal)

El miedo detrás de la violencia

¿Viste cuando decís algo y recibís una reacción hiriente, violenta o descalificadora?. Ese grito, ese insulto, ese gesto, esa mirada, toca y golpea nuestro núcleo más vulnerable, el impacto es tal que todo nuestro organismo se pone en acción.

No me canso de decirlo: somos mamíferos, gregarios, sociales, necesitamos asegurar una y otra vez que somos aceptados y queridos, cualquier amenaza de que no es así, nos hunde en una enorme angustia amenaza nuestra vida. ¿Y cómo se expresa eso? igual que hace miles de años, igual que en la época de las cavernas, igual que los neanderthal, se nos disparan las mismas conexiones neuronales y se pone en movimiento todo el sistema hormonal para huir o para contra atacar. Igual que los mamíferos.

Sentirse atacado nos dispara automáticamente la reacción del ataque. Pero hay un modo en el que podemos anteponer algo a nuestra reacción y evitar que la violencia escale y nos veamos metidos en medio de una pelea. El truco es intentar comprender qué disparó en nuestro otro esa conducta tan fuertemente agresiva.

Solemos pensar que el maltrato es una señal de maldad o egoísmo, de crueldad, de mala entraña. O que grita, vocifera y tiene malos modos por un tema mental, algún tipo de patología que debe ser medicada por la psiquiatría. O la razón es porque nos ve como enemigos, le irritamos, no nos soporta, no nos quiere más. Los motivos habituales con los que nos explicamos estas conductas hirientes son entonces uno de estos tres: la maldad, la locura o el desamor. Todas explicaciones que nos cierran las puertas y nos angustian o desalientan.

Pero hay otra manera de pensarlo. Ahí va.

Son las personas caracoles, se sienten inseguros, se protegen con una armadura que es tan dura como la inseguridad que esconden. Tan ligeros, tan frágiles, tan a merced como los caracoles y para sobrevivir se cubren con una coraza dura, fuerte y sólida.

Nadie diría que los caracoles son sólidos y fuertes. Todo lo contrario. Los vemos y entendemos su enorme fragilidad y que solo tienen como defensa esa armadura que los rodea.

Mucha gente es igual. Cuanto más frágil se siente más fuerte grita, más se exaspera, más reacciona de modo agresivo y enojón. La persona que guarda un núcleo de vulnerabilidad del que se avergüenza, que le aterra mostrar, busca ser valorada, respetada y confirmada marcando territorio con gritos y malos modos. Es tanto su miedo como la fragilidad de un caracol y evita mostrarlo porque teme que si lo hace perderá el respeto de quienes le rodean. Prefiere que le crean violento y no asustado, prefiere ocultarse en un silencio hostil a confesar el terror que siente de no ser querido. Suelen no saber como entrar en su mundo emocional, no lo conocen ni tienen palabras para nombrar lo que sienten, lo que temen. Sus reacciones, sus descalificaciones y agresiones, son la medida del miedo que sienten. Es más común en los hombres pero también nos pasa a las mujeres. En los hombres se complica por la exigencia cultural que los fuerza a mostrarse machos potentes e importantes. Un hombre inseguro vive acosado por el terror de que se descubra que todo lo que muestra es como la casita del caracol, que parece impenetrable porque no quiere que nadie sospeche siquiera que adentro de esa coraza dura hay un corazón blandito, aterrorizado ante la idea de no ser querido.

Pensá todo esto cuando tu pareja te responda de modo intempestivo. Ese maltrato, que lo es, ¡es un maltrato! esconde la materia frágil de un ser que no sabe ni puede decir que tiene miedo y que lo que más quiere en la vida es que le aseguren amor. Y el pobre está en una trampa porque le sale al revés, provoca rechazo, con lo cual confirma la falta de amor. La próxima vez que te grite o te maltrate no digas nada, pensá dentro de tu cabeza “¡pobre! ¡qué asustado que está!”