Cuadernos de la Shoá 6: Convivir con el MAL. Genocidios del Siglo XX

Los que hemos sido directamente afectados por la Shoá, vivimos acuciados con la pregunta de ¿cómo ha sido posible? ¿por qué? crecimos oyendo los relatos de horror y viendo a nuestros padres derramar lágrimas incontenibles por todos sus familiares perdidos, por sus vidas truncadas, por todo lo que debieron dejar una vez emergidos de aquel tsunami devastador. La vida continúa y es tan imperiosa que no deja tiempo para lamentos, es preciso seguir, construir, armar una familia, adaptarse al nuevo lugar.

Y hoy, tantos años después, aquella pregunta de ¿cómo es que fue posible? vuelve con insistencia y nos obliga a contestar, porque la esperanza de nuestros padres de que después del Holocausto el mundo habría aprendido, de que nunca más sucederían horrores como aquél, se estrella y estalla en pedazos. Los genocidios y los espantos han seguido sucediendo. El genocidio armenio, que había pasado treinta años antes, no fue un hecho aislado sino el triste y desgarrador prólogo de un siglo de ignominia y vergüenza. Como dice Giorgio Agamben: el siglo XX es el siglo del MAL.

Los que hemos sido directamente afectados por la Shoá, vivimos acuciados con la pregunta de ¿cómo ha sido posible? ¿por qué? crecimos oyendo los relatos de horror y viendo a nuestros padres derramar lágrimas incontenibles por todos sus familiares perdidos, por sus vidas truncadas, por todo lo que debieron dejar una vez emergidos de aquel tsunami devastador. La vida continúa y es tan imperiosa que no deja tiempo para lamentos, es preciso seguir, construir, armar una familia, adaptarse al nuevo lugar.

Y hoy, tantos años después, aquella pregunta de ¿cómo es que fue posible? vuelve con insistencia y nos obliga a contestar, porque la esperanza de nuestros padres de que después del Holocausto el mundo habría aprendido, de que nunca más sucederían horrores como aquél, se estrella y estalla en pedazos. Los genocidios y los espantos han seguido sucediendo. El genocidio armenio, que había pasado treinta años antes, no fue un hecho aislado sino el triste y desgarrador prólogo de un siglo de ignominia y vergüenza. Como dice Giorgio Agamben: el siglo XX es el siglo del MAL.

Por todo esto es que consideramos que este cuaderno es imprescindible. Si la única esperanza reside en la educación, la Shoá debe integrar los programas educativos pero desde una perspectiva universal. Si miramos a la Shoá con la lente de los genocidios humanos, veremos allí todos los elementos que los componen. La Shoá es un muestrario inacabable de la capacidad y los alcances del MAL. Es notable ver sus réplicas en los genocidios que encaramos en este Cuaderno, los de Armenia, Camboya, Balcanes, Ruanda, Guatemala y nuestra propia dictadura Cívico-Militar, entre tantos otros. Permite conocer y aprender el peligro que se abate sobre la gente común cuando está en manos de una dictadura o de un poder omnímodo. Todos y cada uno de los genocidios nos encuentran desnudos ante el avasallamiento, sin poder evitar ser víctimas si tenemos la mala suerte de pertenecer al grupo señalado como enemigo interno. Los genocidios son un despliegue de torturas, violaciones, apropiaciones, vejaciones, hambrunas, deportaciones y asesinatos en masa. Frente a las informaciones periodísticas y las fotos que recibimos por los diarios o por internet podemos paralizarnos, tomar estos horrores como un rayo fatídico contra el cual no se puede luchar, o mirarlos de frente como objeto de estudio, conocimiento y aprendizaje para tener alguna vez la posibilidad de impedirlos o frenarlos.

Debemos hablar del mal. Del MAL con mayúsculas, el impersonal, el que se hace no por propia decisión sino por obediencia, el emanado de una autoridad y dirigido a los designados como enemigos. El mal con minúsculas, es el individual, cotidiano, reactivo y emocional y lo compartimos con los mamíferos. Mientras que el MAL con mayúsculas es colectivo y racional, suele suceder en estados dictatoriales o en conflictos bélicos, nunca en situaciones de paz con gobiernos democráticos. Y es exclusivamente humano.

Es tanta la potencia de estos genocidios que el habla ha incorporado palabras que no existían ni en la imaginación más afiebrada. El concepto de desaparecido, por ejemplo, fue enunciado e instalado por la Dictadura argentina. No es que antes no hubiera habido desaparecidos, los había pero fue recién a partir de 1976 estos seres sin entidad, como decía aquel infausto dictador, adquirieron una nueva categoría de identidad, la de desaparecidos. Muertos sin sepultura, ausencias fantasmales que no pueden terminar de ser lloradas porque no hubo un cuerpo que enterrar y así, el ciclo de la vida y de la muerte, nunca pudo ser cerrado.

Pero también y para compensar, tenemos en la Argentina el orgullo del Juicio a las Juntas Militares. Apenas recuperada la democracia un tribunal civil investigó, sentenció y castigó, en nuestro mismo país, con nuestras leyes vigentes, los actos criminales de quienes se arrogaron el derecho sobre la vida y la muerte de la población. Aquel juicio, y los que aún continúan, siguen siendo un ejemplo de valentía y determinación para el mundo entero.

Este Cuaderno que presentamos es un grito de alerta para que, ante el desparpajo y la desvergüenza de los criminales disfrazados de salvadores de la patria, despertemos de nuestro cómodo y peligroso adormecimiento moral estudiando, conociendo y deconstruyendo el MAL con mayúsculas.

Hanka le preguntaba a su mamá, a sus siete años, ¿por qué me quieren matar si me porté bien?

Nosotros, los sobrevivientes y sus descendientes, asumimos .a obligación de contestar estar pregunta con la esperanza de que lo vivido y lo sufrido no haya sido en vano.

Que así sea.

Diana Wang. 5 de abril 2016

Cuadernos de la Shoá 6 se presentó el 5 de abril de 2016 en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Emilio Cárdenas, presentación Cuadernos de la Shoá

El orador de la presentación fue el Dr Emilio Cárdenas. Embajador Argentino ante las Naciones Unidas que representó a nuestro país durante más de 15 años. Fue profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina y en las Universidades de Michigan y de Illinois, en Estados Unidos. Es Presidente de la International Bar Association y Co-Presidente de su Instituto de Derechos Humanos. Columnista del diario La Nación. Sus palabras:

Agradezco de todo corazón la generosa invitación a participar en este acto, en el que se da a conocer el Sexto Cuaderno de la Shoá, dedicado a la trágica convivencia del mundo con el MAL, tal cual el mismo se expresara en los distintos genocidios de los que el mundo ha sido testigo. Se trata, a mi modo de ver las cosas, de un trabajo excepcional, de marcado perfil educativo y pedagógico. Imprescindible para nuestra juventud, particularmente.

Se trata de un esfuerzo en el que han estado empeñados –entre otros- los sobrevivientes de la Shoá que viven en nuestro país y algunos de sus familiares. Siento por ellos un profundo cariño y quiero rendirles mi sincero homenaje, extensivo a sus familiares.

Es cierto, el MAL es la forma más extrema de una enfermedad grave que aqueja a la humanidad. Y su accionar suele ser hijo de una planificación cuidadosa y estar precedido por toda una serie de señales que, con frecuencia, las sociedades dejan pasar, sin advertir el horror que ellas preanuncian.

También es verdad que los sufrimientos, atrocidades y vejámenes nos hacen sangrar a todos por igual. Sin importar quien empuña la herramienta con la que circunstancialmente se persigue, mata o tortura. Y que la propaganda del odio y la utilización perversa de los medios de comunicación forma parte de la cuidadosa logística del horror. Ella suele ser eficaz y mantener en el silencio a muchos que pudieron reaccionar cuando todavía estaba a tiempo de corregir los rumbos.

Entre los elementos con los que se construye el MAL hay pasos que deben ser reconocidos tempranamente para anticipar la deriva que ellos preanuncian. Y enfrentarla. Me refiero a las exclusiones, las demonizaciones, los simbolismos, la deshumanización, con sus mil caras, los negacionismos, etc. Con ellos se edifican las formas de atacar y debilitar a quienes serán las víctimas a las que se apunte.

Coincido en la enorme peligrosidad de una práctica reiterada en nuestra propia historia, la de predicar una visión binaria de la realidad y de la sociedad: ellos y nosotros. Amigos y enemigos, con la que se lastima al plexo social. Me refiero a lo que podríamos llamar la “cultura de la confrontación”, con frecuencia difundida desde la prepotencia y la arrogancia.

Como cuando uno trabaja en el tipo de esfuerzo cuyo resultado hoy admiramos, las cosas y los tiempos no se detienen. Aprovecho para destacar que los juicios contra los genocidas aún continúan en distintos rincones del mundo. Hace pocos días, en Alemania, cuatro acusados de genocidio han comenzado a ser juzgados pese al tiempo transcurrido, que no borra las responsabilidades.

Lo ocurrido en Polonia, Turquía, Camboya, Bosnia, Ruanda, Guatemala o entre nosotros mismos, se relata en el Cuaderno que comento, con duro realismo. Para que los jóvenes lo graven y no lo olviden, ni ignoren.

El Cuaderno que hoy se presenta está dedicado al genocidio. Un crimen colectivo que multiplica constantemente las atrocidades.

Respecto del cual se nos recuerda que lo contrario del amor no es el odio, sino la siempre peligrosa indiferencia. Que tenemos que tomar partido ante las atrocidades, con el coraje que se requiera. Porque el silencio –que es hijo de la indiferencia- es un estímulo para los verdugos. Se nos dice, asimismo, que debemos conocer y revisar nuestros propios prejuicios y no ser jamás indiferentes frente a las injusticias. Porque, si no lo hacemos, el MAL se propaga, repite y crece. Y hasta es capaz de atraparnos. Y eso es efectivamente así.

En noviembre pasado se cumplió un nuevo aniversario de la “Noche de los Cristales Rotos”, hoy llamada “Pogrom de noviembre de 1938”. Esa noche –como relata el Cuaderno- se destruyeron las ventanas y las vidrieras de las casas y negocios de los judíos alemanes en una operación cuidadosamente planificada por el propio Goebbels. Además, se consumaron múltiples vejaciones y asesinatos contra ciudadanos judíos. En toda Alemania. Coordinadamente. A la vista de todos, alemanes y extranjeros, que no pueden entonces sostener que ignoraron lo sucedido. Ni que fueron sorprendidos cuando la verdad se conoció.

Un asesinato, en París, encendió la hoguera. Un joven desesperado al descubrir que su familia había sido deportada a Polonia y encerrada en un campo de concentración perdió el control y asesinó al tercer secretario de la embajada alemana en París.

La actitud persecutoria contra los judíos alemanes había comenzado, en rigor en 1933 con una serie de episodios antisemitas con epicentro en la ciudad de Nuremberg. Allí los nazis dieron los primeros pasos en su campaña por deshumanizar a los judíos, que desde entonces fue progresiva e implacable y estuvo sostenida por un enorme aparato publicitario. Tal como se describe en el cuaderno que nos convoca. Exactamente así.

Las medidas deshumanizantes fueron muchas, como la prohibición a los judíos de trabajar en el periodismo o en la cinematografía. O la prohibición a los abogados judíos a ejercer su profesión en los tribunales alemanes. O la obligación de valuar sus propiedades y ponerlas a disposición del gobierno para ser “usadas de acuerdo a sus necesidades”.

En noviembre de 1937, cabe recordar, los nazis proclamaron urbi et orbila presunta “supremacía racial alemana”.

Para humillar y someter a la población judía se la obligó también a pintar sus nombres con color blanco al frente de sus negocios, de modo de ser constantemente identificados y raleados. Los autos de los judíos recibieron -y circularon- con patentes con números “reservados” para ellos.

En paralelo, los judíos comenzaron a ser detenidos por pequeños delitos o infracciones. Como las del tráfico o las laborales. Y luego por su identidad. Así fueron luego llevados a los campos de concentración, que se multiplicaron. Desde agosto de 1938, sus pasaportes llevaron una “J” identificatoria y sus nombres fueron arbitrariamente cambiados por Israel, para los varones, y Sara, para las mujeres, siempre con el objeto esencial de humillarlos y deshumanizarlos.

Quiero detenerme aquí. En el tema horrible de la deshumanización, que no es la primera vez que trato. En las cabezas rapadas. Y los humillantes cuerpos desnudos. En los dormitorios comunes. En la desnutrición extrema. Todo contribuyó al objetivo sádico de deshumanizar. Lo que derivó en cambiar, para los encerrados en los campos de concentración, hasta el sentido mismo de la vida y la muerte.

Primo Levi se ha referido a esto con dos frases realmente tremendas que apuntan al tema de la deshumanización de los judíos por los nazis. La primera dice: “A la salida de la oscuridad se sufría por la conciencia renovada de haber sido envilecidos”. La segunda, a su vez, sostuvo: “Habíamos estado viviendo durante meses de manera animal. No por propia voluntad, ni por indolencia. Ni por nuestra culpa. Nuestros días habían estado llenos, de la mañana a la noche. Por el hambre, el cansancio, el miedo y el frío. Y el espacio de reflexión, de raciocinio, de sentimientos, había sido anulado. Nos habíamos olvidado no sólo de nuestro país y de nuestra cultura. Sino también de nuestra familia, del pasado y del futuro que habíamos esperado”. Esa descripción, brutalmente dura pero certera, se refiere a cómo se sentían los detenidos sometidos al proceso de deshumanización, objetivo central de la política nazi.

El recientemente fallecido Imre Kertész, él mismo sobreviviente de Auschwitz, nos dejó un legado que debiera golpear en todas las conciencias. El de la dimensión espiritual del Mal. “El Holocausto”,dijo, “es el hundimiento universal de todos los valores de la civilización y una sociedad no puede permitir que se repita, que vuelva a presentarse una situación parecida. Pero la crisis económica, una crisis así, dio pie a la llegada de Hitler al poder. Por tanto debieran sonar todas las alarmas. Pero no suenan. Lo cual quiere decir que el Holocausto no está presente en las conciencias de los políticos europeos”.

Por eso es importante que existan trabajos didácticos, como el Cuaderno que hoy se presenta, que sirvan de recordatorio permanente que evite el adormecimiento de nuestros espíritus respecto de un Mal con mayúscula que, nos enseña la historia, puede apoderarse de muchos. Porque lo cierto es que cualquier horror es posible.

La población judía quedó presa en su propio país, sujeta a la arbitrariedad y a las más retorcidas crueldades. Para peor, los nazis pretendían expulsarlos, pero les quitaban los medios para escapar. No obstante, parte de la población judía alemana dejó atrás a Alemania. Previendo lo peor. Como cuando, en 1937, Hitler deportó a unos 500 judíos a la Unión Soviética, que quedaron allá alojados, en campos de concentración.

Los países de Europa, es bueno recordarlo, no aceptaron entonces abrirse a los inmigrantes judíos que presionaban por salir de Alemania, presintiendo lo que vendría. Esa fue la posición de países tan distintos como Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Italia, Suiza, Luxemburgo, o Francia. Los norteamericanos presionaron por una solución internacional y lograron que se convocara a la “Conferencia de Evian”, que poco y nada hizo por paliar sus penurias. Muchos alegaron en ese momento “el mal estado” de sus economías. Otros, como Australia, señalaron que no tenían “problemas raciales” y que simplemente no querían “importarlos”.

Holanda, sin embargo, suspendió las restricciones al ingreso de los judíos que escapaban de Alemania. La opinión pública británica forzó al gobierno de Chamberlain a mantener abiertas sus fronteras a los judíos. Y en los Estados Unidos se permitió a los judíos que ya estaban allí con visas de turismo renovarlas cada seis meses, hasta que pudieran adoptar la ciudadanía norteamericana.

No obstante, un silencio cómplice prevaleció en los diálogos oficiales, pese a la presión de los medios y de buena parte de la opinión pública. Mientras tanto, los trenes de transporte de ganado comenzaron a conducir a más y más judíos a los campos de concentración en Alemania y Polonia. La tragedia en marcha había entrado en su etapa decisiva. El veneno de la deshumanización se había apoderado de muchos que, envilecidos, reclamaban muertes. Y el martirio de los judíos entró en su fase más cruel.

Todavía el gobierno nazi no mencionaba oficialmente “la solución final”, esto es el genocidio. Pero Goering y Goebbels comenzaron de pronto a sugerir perversamente cual sería el destino de los judíos si los demás países no los aceptaban en su seno.

Mientras tanto, Alemania restableció el servicio militar obligatorio y su gobierno comenzó –en paralelo- a demonizar a la dirigencia e intelectuales de la oposición. A tratar de separarlos y excluirlos de la sociedad. De deshumanizarlos, entonces. Como aún hoy, algunos lo hacen en nuestra propia región.

Creo que hay en esto una importante advertencia: este tipo de “señales” no pueden pasar desapercibidas. Nunca. Por la gravedad lo que anuncian.

Algunos soñaron en su momento con que podía, quizás, encontrase algúnmodus vivendi con los nazis. Se equivocaron. De medio a medio. La difamación y los ataques deshumanizantes contra los judíos crecieron y se transformaron en una constante. En un vendaval. El ambiente –cada vez más hostil- anticipaba la tragedia que sobrevendría.

El mundo, ante lo que sucedía, comenzó a hacer oír sus protestas. Pero desde los gobiernos no se organizó respuesta alguna consensuada que pudiera detener la ordalía salvaje a la que se estaba sometiendo a la población judía alemana y polaca. Tampoco se escucharon discursos sobre la “responsabilidad de proteger”. Ni en defensa de los “derechos humanos”. Era tarde.

Los degüellos y las crucifixiones de los cristianos que hoy caen en manos de los milicianos del Estado Islámico sugieren que, en rigor, el mundo no ha aprendido la lección. A la luz de la historia, el silencio de muchos ante lo que sucede en Medio Oriente es grave. Y ha contribuido a que ocurrieran los atentados recientes de los militantes del Estado Islámico.

Más de 70 años después del infierno nazi, el mundo no ha cambiado demasiado. Los “ayatollahs” están, desde hace 36 años, gobernando a Irán, que sigue reclamando la destrucción de Israel, en lo que no es un eslogan, sino una amenaza real, que pocos denuncian.

A lo que se suman las atrocidades bárbaras del fundamentalismo “sunní”, personificado en el horror del accionar del Estado Islámico.

Pero lo cierto es que hoy Israel no está sola. Su civilización está mucho más extendida que su religión. Y el país está más inmerso en Occidente que nunca. Tiene un importante peso relativo en la comunidad internacional. Ocurre –además- que Israel ya no es sólo Esparta. Es Atenas y Esparta, a la vez.

Las disyuntivas graves de Israel son ahora –con frecuencia- las mismas de Occidente. Por esto aquello de los valores compartidos, los judeo-cristianos. Esos valores que hoy son blanco de un mismo odio fanático.

Sin embargo, las agresiones contra Israel continúan. Ejemplo de esto es que desde el 11 de noviembre pasado la Unión Europea ha decidido que los productos originarios de los territorios ocupados desde 1967 por Israel deben llevar una etiqueta que diga: “Hecho en los asentamientos”. Hablamos de Cisjordania, Jerusalén Este, y las Alturas del Golán.

De este modo quedaron excluidos del trato arancelario especial negociado por Israel con la Unión Europea.

Esta es una medida arbitraria y discriminatoria que apunta a caminar en dirección al “boicot” de los productos de Israel, a generar desinversión y, de ese modo, “penalizar” a Israel, sin que la situación entre Israel y Palestina sea analizada –con el debido equilibrio- en toda su integridad.

La medida referida tiene perfiles antisemitas y es hija de la presión de las poblaciones musulmanas en por lo menos 16 estados de los 28 que componen la Unión Europea. En mi opinión debe reverse, porque transita por un camino equivocado. Gran Bretaña ha decidido enfrentarlo. Cabe esperar que otros países sigan su ejemplo.

Mil gracias por la amable invitación a compartir esta oportunidad con Uds. dando la bienvenida a una obra importante y reflexionar juntos sobre un mundo que contuvo y contiene perversidad y que, por ello nos obliga a estar atentos y a no bajar nunca la guardia. Esto es, a no ser nunca indiferentes. Contamos ahora con el valioso instrumento de trabajo que el Cuaderno que acaba de nacer supone. Agradeciendo el esfuerzo de sus “constructores”, quiero cerrar esta intervención con un sincero: Dios los bendiga.

Proyecto Aprendiz. Revista 23

Proyecto Aprendiz - Marzo 2016

Transmitir la memoria

POR: Deborah Maniowicz

El Proyecto Aprendiz reúne a sobrevivientes del Holocausto que viven en la Argentina con jóvenes voluntarios que escuchan sus relatos. Las ventajas de la transmisión oral. Veintitrés reunió a tres parejas y a las creadoras del programa.

Por Deborah Maniowicz

Enero de 1945. Lea Zajac tiene 18 años. La guerra llega a su final. Ella y su tía Sara acaban de ser liberadas. Son las únicas de su familia que sobreviven a Auschwitz. Hace frío, están sucias y harapientas. Se miran. Se observan. Se preguntan: “¿Y ahora qué? ¿Por qué luché tanto? ¿Por qué quiero sobrevivir? ¿Sobrevivir a qué y para qué, si ya no tengo a nadie?”. La respuesta llega con los años: “Sobrevivir para contarlo”.

Abril de 2013. Lea vuelve a Polonia después de 68 años. Acompaña a un grupo de jóvenes en un viaje educativo. Lo hace para dar testimonio. Una de las paradas de la visita es Majdanek, el campo de concentración al que el Ejército Rojo entró sin anunciarse, por lo que los nazis no tuvieron tiempo de destruir. Los hornos crematorios, las barracas y las cámaras de gas están prácticamente intactos. Lea se para en la puerta del campo y mira el horizonte. Los recuerdos se suceden como una película: la última mirada de su madre, las “selecciones” que pasó, los “dedos de araña venenosa” de Josef Mengele revisándola, la marcha de la muerte... Y se jura nunca dejar de contar su historia. “Mientras viva, tengo la obligación moral de dar testimonio. Tengo que hablar por todos aquellos que han sido acallados”.

“Cuando me preguntan quién es Lea, contesto mi abuela”, sintetiza Rocío Trocki, de 20 años. Pero lo cierto es que no comparten sangre ni parentesco, porque Lea ya me repitió tres veces que es “la única sobreviviente de una familia de más de 80 personas y 900 años de judaísmo en Polonia”. Como si la repetición aminorara el impacto de la frase. Lea es su maestra. Y la disciplina que le transmite a Rocío es su propia historia: quién es y quién fue. Ella es su aprendiz, y el día de mañana se compromete a mantener vivo el relato. Se conocieron en agosto de 2015 gracias al Proyecto Aprendiz y es la mejor creación de Generaciones de la Shoá para que la historia del Holocausto judío perdure más allá de sus sobrevivientes. Durante los dos meses en los que participaron del proyecto, Lea y Rocío se encontraron cada sábado para conversar. “Me visita más que mis nietos”, bromea Lea. Al primer encuentro, Rocío llegó con un álbum de fotos, recortes y cartas: “Mi objetivo era hacer una presentación mutua, que ella se abriera sabiendo quién era yo. De otra forma, me hubiera parecido injusto”. Durante los encuentros no solo se hablaba de la guerra sino del antes y el después. “Yo le conté cómo fue mi vida antes de la Shoá. Cuando estalló la guerra tenía 12 años y acababa de rendir un examen brillante para entrar al colegio secundario, porque una judía no entraba así nomás. Como no tengo abuela, me tengo que alabar sola (risas) y lo cierto es que era brillante, la mejor. Aún soy esa niña de 12 años que espera con el portafolio en la mano ingresar al colegio, porque el 1º de septiembre empiezan las clases en el hemisferio norte y ese día Hitler invade Polonia y empieza la guerra, y a mí se me cae de las manos el portafolio y se rompen mis sueños, mi adolescencia y mi vida futura”. Rocío tomó notas de cada encuentro. Cuando terminó el Proyecto, quedó una bitácora de 25 páginas. Casi al final, escribe una de las reflexiones de su maestra: “No sé por qué sobreviví. No era ni la más fuerte ni la más inteligente, pero sí fui adquiriendo conciencia de para qué sobreviví. Debo transmitir. No para que me tengan lástima sino para que entiendan, saquen sus conclusiones y no permitan que vuelva a ocurrir. El perseguido mañana puede ser otro. Un pueblo sin memoria no tiene futuro”. Hace unos meses, Lea cumplió 89 años y Rocío la invitó a almorzar. Un matrimonio se sienta al lado. La mujer no saca la vista del brazo de Lea. “Qué divina tu abuelita, no puedo creer que se hizo un tatuaje. Es muy canchera, te felicito”. Lea cuenta hasta diez, toma aire. Pero la que responde es Rocío: “No es un tatuaje cualquiera, ella es sobreviviente de un campo de exterminio”. La frase corta el aliento de la señora. No encuentra palabras y se pone a llorar. “Por lo menos una vez por mes alguien me pregunta por el tatuaje. Muchos me dicen: ‘¿Pero vos estás segura de que esto pasó?’. Y ahí respiro hondo, me tranquilizo y cuento mi historia. Hay mucho desconocimiento, la gente no sabe qué pasó”.

“Mi hija se llama como mi maestra”

En 2014, cuando Gastón Donzis, de 31 años, terminó Proyecto Aprendiz, le regaló a su maestra, Irene Dab, una muñeca de porcelana y un ramo de rosas: “En una de las tantas casas donde se escondió durante la guerra vendían muebles. Cuando tocaban el timbre, ella tenía que salir corriendo y esconderse dentro de un armario. Y por ahí estaba horas hasta que se iba la gente… Lo único que tenía para jugar era la madera del mueble y esa textura le hacía recordar al pétalo de las rosas. La muñeca se la di porque durante su infancia casi no tuvo juguetes. Pero un día, sus cuidadores la premiaron con una muñeca de porcelana por cumplir muy bien la consigna de no contestar la puerta”. Gastón viene a la entrevista con su hija de un año. Se llama Jazmín Irena. Y aunque la respuesta parece obvia, le pregunto: –¿Por qué Irena? –Como un homenaje en vida a Irene, en polaco, Irena. Me encanta aclarar que es por ella y por Irena Sendler, “El Ángel del Gueto de Varsovia”. Además, es una forma de tener siempre presente su historia. Irene es una de las sobrevivientes más activas. Da charlas, entrevistas y hasta publicó un libro, Contar para vivir, con su historia. Hasta 1986 fue su padre el encargado de contar lo vivido, pero cuando él murió, ella tomó la posta. –¿Cuál es la historia de Irene? Gastón: –Es polaca, de Varsovia. Hasta los 6 años, cuando empezó la guerra, llevaba una vida normal. Al tiempo, su familia es trasladada al gueto. El padre, que sabía alemán, consigue trabajo en una fábrica. Seis veces se las ingenia para sacar a Irene en una bolsa de herramientas para que la cuiden distintas familias. La última, con la que estuvo dos años, la trata muy bien: le cambia el apellido, la adopta, la bautiza y la manda al colegio. Irene: –Un día mi supuesta tía, porque yo la llamaba así, me dijo: “Vamos a pasar por la calle y vas a ver a alguien que conocés. No te podés acercar, ni hablar, ni nada”. Ahí la vi a mamá y supe que vivía. Los encuentros se desarrollaron siempre en la casa de Irene y duraron alrededor de dos horas. Gastón ya había recorrido campos de trabajo y exterminio de Polonia y Alemania, así que estaba empapado de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero le faltaba poder apropiarse de una historia. Conocer detalles, preguntar y repreguntar. Proyecto Aprendiz fue la llave para conocer a fondo un relato. Lo que más le impactó a Gastón de la historia de Irene fue cómo se reencontró con sus padres: “Un día la vino a buscar una persona y le dijo ‘¿Vos sos Irene? Vení conmigo’. Era de una organización judía que resguardaba a los padres de Irene en una casa alejada. Venía a buscarla para que se reencuentren. Uno suele estudiar el levantamiento del gueto pero poco se habla de este otro tipo de resistencias. Hubo personas que se metían en las ciudades haciéndose pasar por polacas y salvaban a los chicos de a uno. Así, ella se reencontró con sus padres después de casi dos años”. Si bien durante el proceso Gastón fue compartiendo con amigos y familiares la historia de Irene, aclara que “hoy la idea es que las charlas las dé Irene: yo puedo acompañarla, pero ella está acá”.

Ocho campos en cuatro años

Así como hay sobrevivientes que nunca hablaron con nadie y hay otros que dedicaron su vida a dar testimonio, el Proyecto no resulta igual para todos. Mendel Zelcer tiene 91 años y pasó por ocho campos de concentración en cuatro años. Cuando Steven Spielberg viajó a la Argentina para tomar testimonio de los sobrevivientes, Mendel decidió, junto a su mujer, Fela –que también era sobreviviente y falleció hace doce años–, no participar. “Todo el mundo recuerda episodios, pero un sobreviviente de un hecho traumático los revive, los siente en el cuerpo. Por eso mi señora no quería participar”, explica. Hace unos años, su nieto grabó su testimonio, pero la primera vez que se animó a hablar del tema con alguien que no conocía de antemano fue con Wanda Holsman, aprendiz de 24 años. “Ya estoy cerca del final, sentía que tenía que dejar algo. Pero no podría repetir el Proyecto... Aunque el saldo es muy positivo, me costó esfuerzo terminarlo. A esta edad me daña la salud. Pensá que yo soy apenas unos años mayor que vos (risas), pero se notan”. Mendel es simpático y generoso. Después de las fotos, invita al fotógrafo a merendar, y para hacer esta entrevista nos recibe con budín, café y aclara que tiene todo el tiempo del mundo para contestar mis dudas. Trae recortes de diario, libros, fotos y no escatima explicaciones. Tiene la mirada profunda y pícara. “No se apichona –dice Wanda–. Siempre cuestionó todo. Es un ejemplo de fortaleza y vitalidad, encara la vida con alegría y es extremadamente simpático”. –¿Por qué te involucraste? Wanda: –Mis abuelas son sobrevivientes, pero todo mi conocimiento de la Shoá es del lado alemán. Y cuando sos familia, no te enterás de todo. Cuando le mostré al nieto de Mendel la bitácora, se emocionó mucho. Otro día, que nos filmaron para un documental, yo le pregunté a Mendel si creía en Dios y me contó una de las anécdotas que más le cuesta recordar. Su hija, que estaba escuchando escondida, se puso a llorar… Nunca había escuchado ese relato. –¿Qué te contó? Wanda: –En uno de los traslados, estaba con otros prisioneros parado en el tren, hacía mucho frío y a medida que iban muriendo, iban apilando los cuerpos congelados. Entonces empiezan a discutir si podían sentarse sobre los muertos o no, y aparece un practicante que dice que “en condiciones extremas, Dios perdonaría”. Y se sientan. En un momento, Mendel siente que en la pantorrilla algo lo rasca, lo toca. Primero piensa que está alucinando, pero la segunda vez que lo siente se para y se da cuenta de que uno de los cuerpos de abajo se había descongelado por el calor. Estaba vivo y lograron reanimarlo. –¿Y usted cree en Dios? Mendel: –No puedo creer en Dios. Vi matar chiquititos… Un millón y medio murieron. Soy judío y respeto las fiestas, pero ya no creo. Lo que más le impactó a Wanda de la historia de Mendel fue cómo él se atrevía a responderles a los oficiales: “Como el padre de Mendel era carpintero y él había aprendido el oficio, en uno de los campos se anota para hacer las barracas. Un día Mendel llama al ingeniero que estaba a cargo del proyecto –y venía quejándose porque trabajaban muy lento– y le dice que en las aldeas cercanas había muchas plantaciones de papas, que vaya todos los días a traerles un poco y que de esa forma ellos iban a poder rendir más. Al principio el ingeniero se sacó –¿cómo un judío le iba a hablar así?–, pero después accedió. Y la picardía no terminó ahí, sino que Mendel les dijo a sus compañeros que trabajen solo un poco más, pero no mucho, porque si no les iban a seguir exigiendo. Tenía 18 años y se animaba a enfrentar a todos”. Wanda insiste con que este es solo un botón de muestra de la historia de Mendel. Que hay cientos de anécdotas parecidas. Al final de la charla, me dirijo a Mendel como “maestro” y él se ríe: “Me causa gracia ser el maestro, cuando ni siquiera terminé el secundario”. “Para mí es un ejemplo”, agrega Wanda. Y nos vamos. En el ascensor, pienso en la frase del escritor húngaro y sobreviviente Elie Wiesel: “Cuando se escucha a un testigo, uno se convierte también en testigo”. Y me voy con la responsabilidad de seguir contando estas historias.

Entrevista Diana Wang y Aida Ender, de Generaciones de la Shoá

“Deberíamos haber empezado diez años antes”

Los sobrevivientes de la Shoá –el Holocausto judío– superan los 75 años. En la Argentina, no se sabe si son 200, 500 o 1.000. Algunos dieron charlas, a otros los documentó Steven Spielberg y están los que jamás hablaron de su infancia con nadie. Una semana cualquiera de 2008, murieron cinco. Cinco historias desaparecieron en solo siete días. A Diana Wang, integrante de Generaciones de la Shoá (asociación que nuclea a sobrevivientes, sus hijos, nietos y familiares), le invade una angustia tremenda. “¿Cómo será cuando ya no quede ninguno? ¿Cómo mantener viva la potencia motivadora del testimonio vivo?”. Enseguida recuerda Fahrenheit 451, la obra de Ray Bradbury que describe un mundo donde los libros están prohibidos y para salvar las historias cada “rebelde” memoriza uno. La angustia de Diana se aliviana. Fahrenheit 451 es la respuesta a sus preguntas. Si un sobreviviente –el Maestro– le cuenta su experiencia a un joven –el Aprendiz– y este se compromete a mantener vivo el relato, las historias no se pierden. Diana cuenta entusiasmada el proyecto en Generaciones y prende enseguida. Junto a Aida Ender –secretaria general– y el resto del equipo le dan forma y lo impulsan. Lo bautizan “Proyecto Aprendiz”. –¿Son hijas de sobrevivientes? Wang: –Sí. Hay un hecho puntual que marca mi vida comunitaria. Cuando bombardearon la AMIA me llama mi mamá llorando y me pide perdón: “Yo no sabía, vinimos a la Argentina porque pensaba que era seguro, que no nos iba a pasar nada. Perdón… Nos quieren matar otra vez”. Y esta fue la frase fundante de esta otra actividad en la que se volcó mi vida. Ese “nos” y ese “otra vez” me marcaron. Lo primero que me dije fue “tengo que averiguar, tengo que saber”. Con el tiempo me di cuenta de que ya sabía muchísimo. Mis padres decían que ellos no eran sobrevivientes porque no habían estado en campos. Mi mamá me decía: “¿Qué querías que te dijéramos si nosotros nos salvamos?”. Ender: –Esa era una categorización que se daba entre los sobrevivientes. Lo mismo pasaba con las sospechas. Mis padres no querían contar porque siempre estaba el “¿qué hiciste para salvarte?”. –¿Qué consiguen los testimonios en primera persona? Wang: –A nosotros nos impresionaba el cambio de la recepción de las audiencias cuando hablaba un sobreviviente. Podemos ir a dar una charla y pasar una película pero cuando viene un sobreviviente pasa otra cosa. Además, en la presencia podés repreguntar y en ese repreguntar aparecen las pequeñas anécdotas, la emoción, si tenía miedo o frío. Y esta es la clave de Proyecto Aprendiz. Ender: –La idea es que los aprendices puedan contar el día de mañana cómo era esa persona, qué le gustaba, qué no, más allá de su historia en la Shoá. –¿Cuántas parejas pasaron? Ender: –Ciento diez. –¿Cómo se elige quién va a ser el aprendiz de qué maestro? Wang: –Algunos por azar, otros por cercanía, otros porque creemos que las historias pueden funcionar… –¿Cuántos encuentros realizan? Ender: –Tienen que cumplir un mínimo de 8 horas. Los encuentros pueden ser en cualquier lado y el aprendiz debe tomar notas. Previo al primer encuentro, se capacita al aprendiz. Por otro lado, este firma un compromiso ético que lo compromete a seguir la historia por varias décadas más. –¿Por qué el aprendiz tiene que ser un joven de entre 25 y 30 años? Wang: –Para que haya salido de la inundación hormonal de la adolescencia y que sea lo suficientemente joven para transmitir el relato muchos años. –¿Tiene que ser judío? Ender: –No. La experiencia no solo es del aprendiz sino también de sus círculos concéntricos: familia, trabajo, facultad. Los jóvenes suelen ir compartiendo la vivencia con la gente que tienen alrededor. –¿Por qué muchos sobrevivientes prefieren hablar con extraños? Wang: –Porque con tu familia no hablás de cosas importantes. ¿Tu abuela te cuenta cosas tristes? Es mucho más fácil hablar con el abuelo de otro que con el abuelo de uno, y es mucho más fácil hablar con el nieto de otro que con el nieto de uno. Ender: –Hace unos años, una sobreviviente falleció y en el velatorio los nietos se acercaron a la aprendiza y le dijeron: “Nos tenemos que encontrar para que nos cuentes la historia de la abuela porque nosotros no la conocemos”. Tu abuela no te cuenta cosas tristes. Te preserva. –¿Murieron muchos sobrevivientes en estos años? Ender: –Unos diez. –¿Podrían hacer este proyecto con Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo? Wang: –Sí. Se necesitan al menos seis personas para coordinar la estructura y cuidar a maestros y aprendices. –¿Cómo reaccionan los sobrevivientes cuando les cuentan del proyecto? Wang: –No entienden nada. Se imaginan que van a ir a dar testimonio y lo que se les pide es otra cosa. Es “andá, reunite y hablá de lo que quieras”. Nosotros les decimos a los aprendices que dejen que el maestro les cuente todo lo que quiera. Después empieza el proyecto. Y a los sobrevivientes los maravilla que los jóvenes destinen su tiempo a escucharlos. Ender: –¿Sabés lo que es para una persona de 85 o 95 años que un joven que no es de su familia, y quizá que ni es judío, quiera escuchar lo que tiene para contar? –¿Qué balance hacen del proyecto? Ender: –Estamos muy contentas. La única crítica es que deberíamos haber empezado diez años antes.

Entrevista canal Orbe 21

Foto y nota revista Ohlalá diciembre 2015

Terror en Paris. Un peldaño más.

Carta de Lectores publicada en La Nación, edición impresa del domingo 15 de noviembre de 2015. La Shoá, el paradigma del MAL del siglo XX, fue un genocidio con algunas características sin precedentes en la historia de la Humanidad. Una de ellas es que las víctimas serían asesinadas donde estuvieran, no había límites geográficos para la cacería. La derrota militar de Alemania en la II Guerra impidió que este programa de horror se hiciera realidad. Estado Islámico aplica en su guerra santa ese aspecto de la Shoá, decidido a acabar con el infiel donde sea que esté, sin límites geográficos ni frontera alguna. En París o Túnez, en Kuwait o Nueva York, en Siria o Pakistán, la Tierra entera es su teatro de operaciones y acción. Pero, sube un peldaño más por sobre el precedente de la Shoá, al ensanchar la mira y globalizar a las víctimas. Son ahora: musulmanes que no respetan a rajatablas la sharía, cristianos, judíos, hinduistas, budistas, shintoistas, taoístas, brahamanistas y el resto del mundo.

Para Estado Islámico no hay fronteras, igual que con la Shoá y, dado que ahora todos somos las víctimas designadas, ha establecido un nuevo parámetro de lo posible en la estructura del MAL.

La Shoá fue un antes y un después en la conciencia de occidente. Estado Islámico pone en duda el después de la Humanidad.

Link en La Nación: http://goo.gl/KaGylV

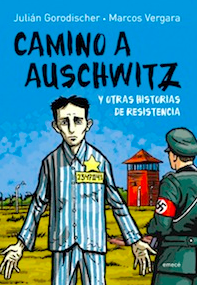

Camino a Auschwitz

En las tres historias de Camino a Auschwitz, el nuevo libro de Julián Gorodischer ilustrado por Marcos Vergara, está presente la sexualidad, pero en ninguna de las tres es una sexualidad políticamente correcta. Es un trabajo sensible y valiente. Encara con piedad las vulnerabilidades humanas en aquel contexto infernal. Se atreve a contar y mostrar cosas y momentos que suelen quedar en las sombras, glorificados con un silencio perdonador, puestos entre paréntesis. Quedan las historias de sobrevivientes como monumentos congelados de pura victimización y pasividad. No pasa esto acá. Los protagonistas asumen como pueden las conductas que hacen, se las apropian y son responsables de ellas. Los secretos, los dilemas éticos, los pasos y contrapasos están expuestos descarnadamente y son como un espejo en el que, si nos atrevemos a mirarnos, seremos más humanos. Pero la Shoá y lo judío no suelen exponerse en la misma categoría de lo falible, de los imperfecto, de lo humano. La Shoá está sacralizada, es intocable; los malos son todos, siempre y absolutamente malos, los buenos son todos, siempre y absolutamente buenos. Entre los judíos no hay putas ni ladrones, ya se sabe. Este libro se mete en sitios cenagosos y oscuros, para andarle con cuidado porque hay culebras venenosas escondidas.

Una de las cosas que siempre preguntaba a los sobrevivientes cuando era chica era por su sexualidad, y siempre me sorprendía de que hubiera existido, como si yo también me hubiera comido el relato de la prístina pureza (entendiendo que si había sexo la pureza se ensuciaba) de las víctimas, que no podía ser interrogada ni cuestionada. Por suerte entre mis padres y sus amigos la cosa era más liberal, menos moco social, y la sexualidad era parte de las conversaciones. Supe, entonces, desde siempre que la vida en la Shoá, en todo su transcurso y en las diferentes etapas, se vivía con todo el cuerpo.

Una amiga de mis padres era lesbiana. La salvó una mujer católica que era su pareja y vino con ella a la Argentina. Dormí en su casa muchas veces, escuché ahí los primeros boleros románticos en discos de pasta que ellas escuchaban a toda hora. La pobre Eva había sido ametrallada y perdió una pierna. Tenía una ortopédica y usaba pantalones. De pelo corto, hombruna, un poco brusca, la policía la detenía cada dos por tres por “conducta indecente”; mis padres la sacaron de las seccionales una punta de veces. Nos resultaba indigna y estúpida la moralina de la sociedad argentina, tan diferente de la tanto más liberal de las grandes ciudades polacas. Eva habría sido feliz con este libro. Lo agradezco por ella mientras evoco en mi memoria el chirrido de la púa y las canciones de amor que escuchábamos por las noches.

Hay otra historia que ilustra esa moralina santurrona. Mis padres y sus amigos adoraban ir al teatro ídish. Se vestían para la ocasión como lo habían hecho en Polonia, con sus mejores galas, tacos altísimos, medias con raya, sombrerito con tul que tapaba media cara, cigarrillos con boquilla (todas fumaban, era muy chic) y hablaban polaco.

En los teatros los miraban con desprecio, les hacían el vacío, a veces los insultaban. No entendían qué pasaba. Yo lo entendí años más tarde. Por un lado, el polaco era un idioma casi prohibido para los que habían inmigrado en los veintes o antes; los que vivieron en Polonia en los treintas conocieron otra vida, se asimilaron, casi despreciaban el ídish como lengua del atraso, soñaban con ser cosmopolitas, hablaban en polaco. La ropa que usaban evocaba en las mujeres locales, a las putas de la Zwi Migdal, organización que se había disuelto en 1930, pero que seguía en el imaginario colectivo judío como lacra y vergüenza. Estas mujeres maquilladas, empilchadas, fumando y hablando el polaco, evocaban a aquellas otras que solían ser exhibidas por los proxenetas en los sitios más caros de los teatros.

Julián ha vuelto a mi memoria a esta gente de carne y hueso, a recordar que el sufrimiento no cambia a nadie, no los hace ni mejores ni peores, los hace sufrir y cada uno sufre como es, como puede y sale de su sufrimiento igual, como es y como puede. Ni gloria al dolor ni adjudicarle camino de iniciación alguno. El dolor solo duele mientras duele. Usarlo como justificación de conductas ulteriores es mucho más común de lo que uno podría imaginar, como si los sobrevivientes dejaran de ser responsables de sus vidas posteriores porque el sufrimiento ha marcado un camino del que no se pueden desprender. Recordé a mis padres y a sus amigos, a sus ganas de vivir y disfrutar de cada minuto, a la felicidad de aquellos encuentros en los primeros años, cuando todavía el recuerdo estaba fresco y cada logro era un nuevo corte de manga a la sentencia de muerte de la que habían sido salvados. Julián y sus tres parientes, Paie, Berl y Luba me trajeron de vuelta ecos de mi infancia como hija de sobrevivientes del Holocausto y me hizo tener presente, otra vez, la belleza de ser libre y poder decidir -o creer que uno decide- a cada paso su propio destino.

entrevista en La Nacion - Conversaciones

Los Diez Mandamientos para el “Nunca más”. explicados

El código moral derivado de los Diez Mandamientos, las Tablas de la Ley, fundamenta la posibilidad de la convivencia, sus imperativos éticos legislan en contra del mal. No son siempre respetados pero su incorporación como mandato cultural ha permitido que, en general, convivamos entre nosotros sin matarnos a cada paso. Los Diez Mandamientos [1] les hablan a una segunda persona sobre la conducta que debe o no debe asumir respecto de otra persona. Apelan a su voluntad para dominar e impedir el mal de su naturaleza, poner freno a las conductas que podrían llevar a un conflicto interpersonal. Se trata del mal entre dos personas, individual, voluntario, emocional, reactivo y potencial generador de culpa.

Sin embargo, el devenir de la Humanidad, en especial en el pasado siglo XX, ha revelado que hay un mal que excede la esfera interpersonal y doméstica y que atenta contra la vida de manera aterradora y, hasta ahora, imparable. Son los genocidios, persecuciones y matanzas masivas (el genocidio armenio, la Shoá, Camboya, Ruanda, los Balcanes, Guatemala, Congo, Indonesia, dictaduras militares entre decenas y decenas más) que no están considerados en los Diez Mandamientos bíblicos como un mal a impedir. Sin estar enunciados no integran nuestra cultura ni cosmovisión, quedan afuera de la órbita de la educación, tanto de la religiosa como de la secular. Solo la frase estupefacta, un “nunca más” afónico, invita a la toma de conciencia y la oposición activa contra este horror caído sobre la Humanidad como las diez plagas bíblicas, ahora globalizadas y planetarias. Las Naciones Unidas siguen naufragando en tsunamis de horror tras horror y aquel declarado “nunca más” voluntarista se ha vuelto un “otra vez y otra vez y otra vez” de espanto y desolación.

Las grandes masacres son de otro orden que el mal, pertenecen a la esfera del MAL con mayúsculas. Ya no es entre dos, una conducta interpersonal, sino que emana de un sistema -un gobierno, un estado, fuerza paraestatal- que ordena matar a quienes pertenecen al grupo que el sistema mismo ha designado como enemigo y que hay que destruir. El MAL ya no individual, es impersonal y colectivo, se hace por obediencia, no es reactivo o emocional puesto que responde a un objetivo racional/político/religioso y no genera culpa. Las religiones no lo han tomado aún como parte de sus enseñanzas o disciplinamientos. Algunos de estos hechos son consecuencias de objetivos religiosos y las religiones tienen la conciencia sucia. Pero también es cierto que recién ahora comienza a ser considerada esta distinción entre el mal y el MAL lo que puede determinar el encuentro de los mecanismos que lo impidan. Uno de ellos es el Tribunal Penal Internacional que actúa sobre los hechos consumados; su pena y castigo pueden ser, en el largo plazo, una medida disuatoria siempre y cuando esté reforzada y sostenida con una integración del tema a la educación y a la cultura.

Si no incluimos el MAL en nuestro horizonte de entendimiento y expectativas, como se ha hecho con los Diez Mandamientos siglo tras siglo, seguiremos tropezando, sufriendo y muriendo sin poder ni prevenir ni impedir ni detener los procesos genocidas.

Sabemos que se trata de entramados complejos que incluyen motivaciones geopolíticas y económicas, que el simple enunciado de lo que hay que cambiar no es suficiente. Pero por algún lado hay que empezar.

Los nuevos Diez Mandamientos, ahora contra el MAL contienen, igual que los anteriores contra el mal, prohibiciones y mandatos.

No asesinarás ni torturarás ni encubrirás crímenes aunque te sea ordenado.

No obedecerás ninguna orden que no compartas.

No aceptarás la delegación de la responsabilidad por tus actos.

No aceptarás justificaciones sobre muertes, torturas y detenciones arbitrarias.

No serás indiferente a injusticias y arbitrariedades.

Diferenciarás lo legal de lo legítimo.

Desconfiarás de la propaganda.

Conocerás y revisarás tus prejuicios.

Resistirás la influencia del grupo o la multitud y pensarás por ti mismo.

Expresarás tus ideas fundadas en el conocimiento y no en tu necesidad de ser aceptado.

Cada uno de estos mandamientos podría formar parte de un proceso reflexivo para ser cabalmente comprendidos, clases especiales en donde se evalúe cada proposición, se la ilustre con diferentes ejemplos, se trabaje con situaciones concretas de la vida diaria con una participación activa para que puedan ser aplicadas y comprendidas como parte esencial de la vida y de la posibilidad de su continuación.

Los Diez Mandamientos Judíos:

Yo soy el Eterno, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud.

No tendrás ni reconocerás a otros dioses en mi presencia fuera de mí. No te harás una imagen tallada ni ninguna semejanza de aquello que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en el agua, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante los ídolos, ni los adorarás.

No tomarás el nombre de El Eterno, tu Dios en vano.

Recuerda el día de shabat, para santificarlo; no harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sirvienta, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus murallas.

Honra a tu padre y tu madre.

No asesinarás.

No cometerás adulterio.

No robarás.

No brindes contra tu prójimo falso testimonio.

No codiciarás los bienes ajenos, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.

Los Diez Mandamientos Cristianos:

Amarás a Dios sobre todas las cosas.

No dirás el nombre de Dios en vano.

Santificarás las fiestas.

Honrarás a tu padre y a tu madre.

No matarás

No cometerás actos impuros.

No robarás.

No darás falsos testimonios.

No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

No codiciarás los bienes ajenos.

PARA UN TRABAJO EN EL AULA (SUGERENCIAS)

Una vez enunciados los mandamientos, ¿cómo utilizarlos para que sean una herramienta formativa y educativa?

He aquí una propuesta para su trabajo en el aula viendo el racional de cada uno de los mandamientos.

Dos consideraciones previas:

¿Por qué el formato de Mandamientos?

El código moral derivado de las Tablas de la Ley, los Diez Mandamientos, fundamenta la posibilidad de la convivencia, sus imperativos éticos legislan en contra del mal. No son siempre respetados pero su incorporación como mandato cultural ha permitido que, en general, convivamos entre nosotros sin matarnos a cada paso. La humanidad ha conocido en el siglo XX el MAL globalizado y planetario ante el cual seguimos naufragando en tsunamis de horror tras horror y aquel declarado “nunca más” voluntarista se ha vuelto un empecinado “otra vez y otra vez y otra vez” que nos llena de espanto y desolación. La distinción entre el mal y el MAL puede determinar el encuentro de los mecanismos que lo impidan. Si no incluimos el MAL en nuestro horizonte de entendimiento y expectativas, como se ha hecho con los Diez Mandamientos siglo tras siglo, seguiremos tropezando, sufriendo y muriendo sin poder ni prevenir ni impedir ni detener los procesos genocidas. Sabemos que se trata de entramados complejos que incluyen motivaciones geopolíticas y económicas, que el simple enunciado de lo que hay que cambiar no es suficiente. Pero por algún lado hay que empezar. Estos diez Mandamientos contra el MAL contienen, igual que los bíblicos, prohibiciones y mandatos.

¿Qué quiere decir “para el Nunca Más”?

Terminada la Segunda Guerra Mundial, y conocidas las atrocidades cometidas por el nazismo, el grado de deshumanización alcanzado y el asesinato industrial, la sociedad tomó conciencia del profundo ataque a la Humanidad que todo ello implicó. Se enunció el “Nunca Más” como paradigma a seguir a partir de ese momento y que sería uno de los ejes de las Naciones Unidas, organismo que se instaló en esa época con el propósito de prevenir, anticipar e impedir hechos genocidas como había sido la Shoá. Pasados más de 70 años del fin de la guerra, advertimos con dolor que estos propósitos están todavía muy lejos de ser una realidad. El “Nunca Más” aludido aún es una esperanza que no se concreta. No se ha arbitrado todavía una línea formativa en el aula para prevenir en cada joven, en cada alumno, la tentación a adherirse a un gobierno totalitario y a obedecer órdenes asesinas. Estos mandamientos apuntan a la concientización, de los procesos involucrados en las campañas de lavado de cerebro y en la explotación de las carencias y vulnerabilidades personales y sociales.

Mandamiento 1: No asesinarás ni torturarás ni encubrirás crímenes aunque te sea ordenado.

El mandamiento conocido como “no matarás” se traduce correctamente del arameo original, para el judaísmo, como “no asesinarás”. Es el 6º mandamiento también para el cristianismo. Matar es quitar la vida pero asesinar es quitar la vida sin una justificación. Esto quiere decir que a veces, matar es el único camino posible como hacerlo en defensa propia o en defensa de algún familiar o persona en peligro. A este mandamiento se agrega ahora el concepto de la orden recibida. Es preciso reflexionar acerca de uno de los fundamentos de la educación, que es la obediencia a un adulto o alguien con una jerarquía superior. Esta obediencia, como ha sido probado por la experiencia de Milgram de la década del 60 en la U. de Yale, es parte de la estructura social de nuestra sociedad y de nuestra condición gregaria. Se contraponen así dos elementos: la orden impartida por una autoridad reconocida y la acción que atenta contra la moralidad social. El trabajo deberá ser revisar ambos elementos para darle a la convicción moral más peso que a la orden recibida.

Mandamiento 2: No obedecerás ninguna orden que atente contra los DDHH esenciales.

Es preciso revisar y conocer cuáles son los DDHH esenciales que están perfectamente enunciados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establecida en 1948 por Naciones Unidas que, de manera resumida, son:

Los derechos de las personas serán iguales para todos, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, posición económica, condición política o jurídica, a circular libremente y a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la salud, la alimentación, la educación gratuita, la vivienda y la asistencia médica. Nadie estará sometido a esclavitud, servidumbre, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se presume que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

El mismo criterio del trabajo en el primer mandamiento se aplica a éste pero ya no se trata de las convicciones morales subjetivas sino de los derechos declarados y convenidos en este organismo internacional.

Mandamiento 3: No aceptarás la delegación de la responsabilidad por tus actos.

Una de los más efectivos argumentos de los sistemas totalitarios es que el individuo se debe someter a la sociedad y acatar lo que supuestamente es bueno para ella aún cuando no esté de acuerdo, y que nada de lo que haga le será reclamado porque lo ha hecho no por propia voluntad sino obedeciendo órdenes superiores. Es preciso dejar claro que toda acción humana es responsabilidad de quien la ejecuta y que el hecho de haberle sido ordenada no exime en nada su responsabilidad. Algunos miembros de los Einsatzgruppen no aceptaron ser partícipes de las matanzas porque su conciencia no les permitía masacrar a los civiles.

Mandamiento 4: No aceptarás justificaciones sobre muertes, torturas y detenciones arbitrarias.

Los estados totalitarios infunden y difunden por medio de la propaganda la idea de que sus conductas perpetradoras, las muertes, torturas y detenciones arbitrarias, son consecuencias de un estado de excepción que permite hacerlo. El estado de excepción que anula los derechos de una parte de la población y la hace víctima de la represión y muerte, fue creado por ellos para encubrir las atrocidades. Toda justificación debe ser revisada críticamente e invalidada de todas las maneras posibles.

Mandamiento 5: No serás indiferente a injusticias y arbitrariedades.

La indiferencia es la ropa que cubre a la comodidad. Es comprensible que la gente común desee conservar lo que tiene, su trabajo, su lugar en la sociedad, el espacio en el que vive, la educación de sus hijos, la protección de la salud. Esa expectativa produce una tendencia a no ver las cosas que van pasando alrededor, o, si se advierten, justificarlas como parte de una política en aras del bien común. Se trata del miedo a perder lo que se tiene si se protesta o se hace pública la oposición. Se debería trabajar acerca de la comprensión de ese temor y dar como ejemplo la Alemania entre 1933 y 1939 o Argentina en los comienzos de la Dictadura Militar.

Mandamiento 6: Diferenciarás lo legal de lo legítimo.

Lo legal es lo que marca la ley, lo legítimo es lo que cada uno considera que está bien según sus normas morales. Los estados totalitarios crean el “enemigo interno” e imponen leyes para denunciarlo, apresarlo y exterminarlo. Quien se oponga y le preste alguna ayuda a la víctima designada como “enemigo interno”, escondiéndolo o simplemente no denunciándolo por considerar que no corresponde, asume una conducta ilegal pero legítima. Es lo que han hecho todos los salvadores en la historia de la humanidad, por ejemplo durante el Holocausto, arriesgando su propio bienestar en pos de lo que creían que era legítimo.

Mandamiento 7: Desconfiarás de la propaganda.

La propaganda es tan poderosa que el nazismo estableció, por primera vez, un Ministerio de Propaganda que controlaba absolutamente todos los productos culturales y formadores de opinión que hicieron posible el descomunal lavado de cerebro perpetrado sobre el pueblo alemán. El concepto proviene de la Iglesia que lo creó como herramienta para la propagación de la fe. Fue y sigue siendo utilizado por todo aquel que quiera remodelar el pensamiento y la opinión de la masa para conseguir algún fin determinado. Sus principios son los mismos que se usan en la actualidad en las campañas publicitarias para vender un lavarropas o una candidatura política. Es esencial aprender a deconstruir los mensajes y procedimientos que usa la propaganda para construir en nosotros modelos de pensamiento y expectativas. Tenemos a nuestro alcance muchos ejemplos: desodorantes para hombres que los transforman en objetos sexuales deseados por las mujeres, bebidas asociadas con la amistad y los buenos momentos, cremas antiarrugas que garantizan la juventud eterna, zapatillas como indicadores de status.

Mandamiento 8: Conocerás y revisarás tus prejuicios.

Todos tenemos prejuicios. Compartimos con los mamíferos el recelo ante quien no se nos parezca, de otra tribu, de otro color, con otras costumbres. El diferente nos levanta a todos un alerta defensivo. Pero si a la percepción de la diferencia se suma la desvalorización o directamente la atribución de maldad el prejuicio se vuelve un arma letal. Trabajar sobre los propios prejuicios, darles visibilidad y presencia, es de una gran enseñanza porque permite comprender todo este fenómeno y tener abierta la visión crítica sobre nuestras miradas y opiniones cotidianas y, principalmente nuestras conductas, que, a veces sin quererlo, afectan a quienes tenemos cerca.

Mandamiento 9: Resistirás la influencia del grupo o la multitud y pensarás por ti mismo.

El ser humano es por naturaleza gregario y depende del grupo tanto en su definición como persona como en su supervivencia tanto emocional como física. Es un deseo natural el de ser aceptado, querido y reconocido como miembro del grupo. Esta influencia es aún mayor en la adolescencia, período en el que la subjetividad se construye con lo propio y lo ajeno, con lo que viene de casa y lo que copiamos del medio y en el que la mirada del grupo de pares puede enaltecernos o destruirnos. El pensar por uno mismo exige una fortaleza mayúscula en especial cuando se opone a lo que dicta el grupo o la masa.

Mandamiento 10: Expresarás tus ideas fundadas en el conocimiento y no en tu necesidad de ser aceptado.

La necesidad de ser aceptado es esencial de la vida en sociedad, nadie puede subsistir en total soledad y aislamiento. Una consecuencia no deseada de esta necesidad es que el individuo renuncie a su opinión personal en pos de la aceptación grupal. Ante la ausencia de conocimientos, de la investigación o lecturas que den sustento a las opiniones, se puede tomar una idea del grupo y darla por válida sin detenerse a pensar en su sustento y validez. En las opiniones vertidas muchas veces es más importante la necesidad de aceptación grupal que la idea misma. Si la opinión se opone a la del grupo, la única forma de no arriesgarse a la expulsión tan temida, es tener la opinión muy bien fundamentada. El conocimiento es acá para defendernos de la temida repulsa grupal. Y si somos expulsados, podremos unirnos a otro grupo, uno que nos permita expresar nuestras ideas sin que ello represente traición alguna. Esto se advierte de manera sencilla y obvia en los partidismos políticos que se sustentan muchas veces más en emociones relativas a la lealtad o a la traición que en las ideas en que se fundamenta.