PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL ACTO DE RESTITUCIÓN DE IDENTIDAD - 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - BUENOS AIRES, ARGENTINA. (*)

Panel: Dr Daniel Sabsay, Dra Beatriz Gurevich, Sr Uki Goñi, Dr Ricardo Rodríguez, Lic. Diana Wang. Moderador: Pepe Eliaschev.

Pepe Eliaschev Esta noche estamos acá convocados por Generaciones de la Shoá en Argentina. Según explicaba Diana en cada silla encontrarán un texto que invitamos a leer, completar y entregar al finalizar el acto. Además hay un grupo de estudiantes de las Escuelas Técnicas ORT que están filmando lo que aquí está sucediendo y van a editar un video educativo para que quede testimonio de esto que hoy día estamos registrando. Entre los invitados que están presentes quiero mencionar a la Presidenta de OSFA-WIZO Amalia Polack, al Secretario de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Seisdedos, la Coordinadora General de OSFA-WIZO Ruth Stecher, el Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Económico el Camarista Dr. Marcos Gravidker, y tenemos la presencia también del American Jewish Joint a través de Néstor Szewach, de Sherit HaPleitá a través de Francisco Wichter, a través de la también la presencia de la Confraternidad Judeo-Cristiana Martha de Antueno, y el vice-presidente del ICUF Julio Schverdfinger. Tengo adhesiones que quiero mencionar y en particular me parece como razones, no solamente protocolares sino de eminente racionabilidad corresponde a esta leerla, es la carta que ha hecho llegar el Canciller, el Ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Dr Rafael Bielsa, que tiene fecha hoy 19 de Septiembre, que está dirigida al Sr. Director Nacional de Migraciones que hoy nos acompaña, Dr Ricardo Rodríguez; a Diana Wang Presidente de Generaciones de la Shoá en Argentina, a mis compañeros de mesa Beatriz Gurevich, Uki Goñi y Daniel Sabsay:

“Estimados amigos: la entidad que nuclea las Generaciones de la Shoá en Argentina ha organizado este acto reivindicatorio de la inmigración judía en nuestro país. En adición a la derogación de la Circular Número Once el pasado Ocho de Junio por parte de la administración del Presidente Néstor Kirchner, se realiza ahora el acto de entrega de la documentación que permite que los inmigrantes judíos que arribaron a la Argentina y tuvieron que declararse católicos rectifiquen esos datos y sean inscriptos como judíos. Este evento, al que compromisos asumidos previamente me impiden asistir, dista de ser un mero acto administrativo y simboliza claramente la decisión del Estado Nacional de reparar una gran injusticia y un error histórico. La Argentina es consecuencia de la inmigración aluvional que llegó a este país buscando un sitio para vivir en paz, desarrollar sus oficios y celebrar sus costumbres. Una visión absurda de la argentinidad pretendió que esas corrientes inmigratorias obedecieran a un cerrado canon étnico, religioso y cultural para fundar un cuerpo social falsamente homogeneizado. Esta visión de nacionalismo blindado en la búsqueda de un espíritu nacional proto-fascista, no sólo violentó las particularidades de muchos grupos humanos, sino que obvió el detalle que la cultura y la religión son un aspecto fundante y cotidiano de la vida humana que no puede manejarse por decisiones de príncipe, desde la estructura burocrática, desde la superestructura estatal. Los judíos argentinos siguieron practicando sus costumbres y adorando a su dios puertas adentro hasta que su milenaria tozudez identitaria hizo estallar a la belleza de la diferencia, el color de la alteridad, la humanidad que encierra la diferencia. La Argentina es ahora una sociedad que acepta y celebra lo distinto, que festeja la heterodoxia, que crece con el aporte humano de cada comunidad. La Argentina es ahora un país que supo reinventarse de la crisis. Una comunidad que salió del infierno, que sobrevivió a la Dictadura Militar, a la debacle económica, a la falta de liderazgo político. Este país sepulta ahora otro fantasma del pasado: el patrioterismo prepotente. Para superar todas esas batallas históricas, para terminar de encontrarnos, para regocijarnos en nuestra diversidad, necesitamos de todos, cualquiera sea el color de la piel y el nombre de sus dioses. El único requisito será, quizás, de ahora en adelante, decencia para trabajar, tolerancia con lo distinto y hambre, eso sí, hambre voraz de futuro. Muchas gracias. Firma esta carta el Dr Rafael Bielsa. Antes de pasar entonces a las participaciones y ponencias tenía en registro la adhesión de José Ignacio Fundación Raoul Wallenberg: “por compromisos previos tengo que estar en Tucumán. Estoy allí con mi apoyo y mi corazón”, nos dice García Hamilton.

José Moscovitz, de Sherit Ha Pleitá, Asociación de Sobrevivientes de la Persecución Nazi, adhiere al acto y lamenta no poder concurrir por razones de fuerza mayor. Y el Profesor Manuel Tenenbaum, Director del Congreso Judío Latinoamericano, “Los felicito por haber puesto en evidencia y logrado la derogación de la Circular Once. La vocación de servicio, la calidad humana y vuestra inteligencia han permitido dictar un acto jurídico de profundo significado ético, que le hace un gran bien a la República Argentina y al valor verdad. Bueno, para no redundar y no decir cosas que van a decir otros ponentes, yo voy a pasar directamente a las presentaciones. Van a hablar inicialmente Uki Goñi que es un conocido escritor y periodista que ha investigado cuestiones centrales de nuestro interés y el de todas las sociedades en la Argentina, la conocida investigadora, docente y socióloga Beatriz Gurevich, y luego vamos a hacer una entrega de testimonios, escucharemos la palabra del Dr Daniel Sabsay, y unas pocas palabras mías para cerrar. Uki.

Uki Goñi -Bueno, me parece que es sumamente importante lo que está ocurriendo aquí esta noche, de alguna manera también es para Beatriz y para mi creo que es como un ejemplo de cómo una investigación histórica, en el caso de Beatriz incluyendo un testimonio que fue tan importante y en el que me basé yo para luego trabajar sobre mi libro puede tener efectos prácticos y efectos de importancia vital en la vida de nuestra sociedad, no?. Me sorprende un poco siempre estar en estas situaciones y en este tema porque llegué un poco de costado a este tema, y recién cuando venía caminando para acá venía caminando por la calle Santa Fe y durante mi trabajo fui investigando donde vivían los criminales que llegaron a la Argentina y pasé aquí en Santa Fe y Larrea frente a la casa de Charles Desca que fue un franco argentino que fue el editor de “Je suis par tout” que es probablemente una de las revistas más antisemitas que jamás existieron en París, no? Y Charles Desca era tan tan pro nazi, tan antisemita que los franceses lo metieron preso antes de la ocupación de Francia. Cuando entraron los nazis lo liberaron y lo restituyeron como el editor del “Je suis par tout” hasta que al final cuando fue liberado París se tuvo que escapar a Berlín, después a Madrid, en Madrid hizo contacto con Argentinos. Gracias a un contacto que tenía con el General Perón en la década del 30 vino a la Argentina y se instaló aquí en la Avenida Santa Fe y dejó instrucciones de que se rechazara cualquier correspondencia que llegara a su nombre a menos que viniera en un sobre del ejército alemán. Charles Desca fue una de las personas más importantes en construir la red de ingreso de criminales nazis a la Argentina luego de la Guerra. Y todo esto lo sabemos por el trabajo que hizo Beatriz Gurevich en el año 90. Yo empecé a investigar…en verdad mi interés principal era la red de escapes nazis a la Argentina. Pero hay un dato en mi bolsillo que era: yo llevaba lo que he descubierto ahora un secreto de Estado que en mi caso se convirtió en un secreto de familia. Esto es así porque mi abuelo fue Cónsul argentino durante los años de la guerra y era amigo personal del Canciller Cantilo. Y yo sabía a través de historias de mi abuelo que había habido una orden secreta que prohibía el otorgado de visados a judíos durante la época de la guerra. Y siempre me sorprendió en los libros que yo leía sobre historia argentina que este dato no se mencionaba, y me sorprendía que en charlas con diplomáticos, bueno, yo diplomáticos no había conocido, con académicos, este tema se obviaba. Y en los libros que leía sobre el tema no se mencionaba. Y puedo decir que me acerqué a Beatriz que había trabajado en el tema de proyecto testimonio y hablamos mucho sobre este tema, y finalmente fue Beatriz en el año 1998 en un viaje que hizo a Europa que encontró una copia de lo que hoy sabemos es la Circular Once que era la orden secreta prohibiendo… Yo sabía a través de las historias de mi abuelo que esta orden la habían separado diplomáticos argentinos entre los que decidían lucrar con ella vendiendo visados por abajo de la mesa y los que planificaban rigurosamente, entre estos supuestamente...Se hablaba por ejemplo que el embajador (no se entiende) en París hizo una fortuna vendiendo visas, en cambio el embajador Lagumi en Berlín practicaba esta orden al pie de la letra y sus cónsules, por ejemplo el cónsul Daneri en Hamburgo se quejaban amargamente porque decían: “Lagumi, usted nos prohíbe vender visas, en cambio Caram los deja a sus cónsules lucrar..”. Y allí existe esta contradicción que vemos hoy en día, que a pesar que existía esta orden secreta la Argentina se convirtió en el país que más judíos recibió en aquella época. Pero creo que lo importante del acto de junio en la Casa Rosada y el acto de hoy es que hoy sabemos que eso fue así porque los que entraron en realidad entraron ilegalmente, o mintiendo que eran católicos, o cruzando la frontera a hurtadillas desde Bolivia, desde Paraguay, o desde Uruguay. Entonces veo que con respecto a mi trabajo siempre desea dar a su trabajo la mayor repercusión y creo que de alguna manera aquí se salda una deuda del Estado argentino, con la comunidad judía en particular y con la sociedad general, incluyendo a los no judíos, porque este es un estigma que nos toca a toda la Argentina; y creo que la única manera...yo tuve muchas discusiones con diplomáticos, vengo de una familia de diplomáticos, mi abuelo es diplomático, mi padre, mi tío...Y cuando yo empecé estas investigaciones mucha gente de Cancillería me decía: “lo que vos estás haciendo va a hacer quedar mal a la Argentina, porque esto lo que hay que hacer es taparlo”. Y yo siempre les contestaba: “lo único que puede avergonzarnos...no nos puede avergonzar ni hacer quedar mal algo que ocurrió hace sesenta años; solamente nos puede hacer quedar mal si nos pescan a nosotros destruyendo la evidencia hoy en día”. Y creo que este año al final se produjo como un (no se escucha porque alguien tose al micrófono)...el proyecto testimonio de Beatriz salió en el año 98, mi libro salió en el 2002 y hubo mucho tiempo y mucha presión ante las autoridades hasta lograr esto que es tan importante que es demostrar que hay una realidad histórica a la cual uno puede llegar y tocar con la mano, y también para la comunidad en particular que es el tema que se plantea aquí hoy en estas oportunidades, el tema de la identidad, creo que esto es tan tan importante; de poder hoy decir con la frente alta: ”yo entré ilegalmente a la Argentina”. Y también para mi poder decir con la frente alta: “mi abuelo hizo todo lo posible para que no entraran, pero yo me diferencio de aquello...”, sin dejar de sentir lo que sienta por él por una cuestión de familia pero de trazar una línea en la cual la lealtad hacia la sociedad en general y el derecho a la verdad para la sociedad en general sea más importante que el derecho particular. Pepe Eliaschev. Bueno, la palabra de Uki Goñi. La palabra ahora de Beatriz Gurevich.

Beatriz Gurevich -Hay un punto en el que voy a recaer, que fue anunciado por Uki, y es el privilegio que siento de poder estar sentada acá en este acto de reparación, en el que por un lado hace que aquellos que hacemos trabajo casi de laboratorio porque es nuestra vocación y de repente escribimos cosas que se leen o que no se leen se convierta en algo que tiene una trascendencia que va más allá del mérito intelectual o del intercambio intelectual. Sin duda ...(silencio)...ahora sí se escucha bien?. Como decía, este acto de reparación hace que aquello que ha sido una vocación que puede tener o no mérito intelectual, que es fruto de un intercambio intelectual de repente se convierta en un acto trascendente. Yo soy judía, a diferencia de Uki, judía de segunda generación argentina, viví en una casa en donde el tema de la Shoá prácticamente no se habló, y lo fui descubriendo con los años. En el año 92, cuando se abrieron esos presuntos archivos nazis, encontramos legajos semi vacíos, y la frustración no fue sólo local. Como decía Uki, eso que se pretendió ocultar se convirtió en la punta del iceberg que dio paso a una cantidad de comentarios en todos los diarios del mundo, desde el New York Times hasta el Washington Post, Liberté, diarios que no quiera recordar. Y ahí empezó el trabajo que menciona Uki que fue la construcción de ese archivo histórico que se llama proyecto testimonio que se hizo en el seno de la DAIA y que me tocó porque era directora del Centro de Estudios Sociales la posibilidad dirigirlo. A medida que se iban acumulando documentos tuvimos que ir estableciendo las mediatizaciones necesarias. Por un lado, para ser objetivos en el análisis frente a un tema tan sensible y por el otro lado, porque era tan doloroso que casi la sala de trabajo se convertía como en un quirófano, donde el chiste y la broma eran frecuentes, porque había que despegarse. Y recuerdo ahora en al año 93, estando en la Universidad de Londres conocí a Zigmunt Baumann, y Baumann acababa de escribir un libro que se llamaba, se llama “El holocausto y la modernidad”, y voy a traer esta historia que la conté justamente en el acto que se hizo el Presidente de la Nación porque me parece pertinente para poder seguir. Baumann escribió ese libro, y por él recibió el premio: “Amalfi” en Italia. Y me contó la siguiente historia. El era rector de la Universidad de Varsovia, viajó a Londres en el año 37 por una cuestión estrictamente profesional, y estando en Londres se produjo la invasión; y allí se quedó. Pasaron los años, se desató la guerra, la llamada Solución Final, y también el fin de la guerra. Finalizada la guerra conoció en Londres a una exiliada que había vivido en el ghetto de Varsovia, se llama Yanina, que se convirtió en su esposa, y con ella casó, tuvieron dos hijas. Y el pedido de Baumann era: “no me hables de esto, no quiero escuchar, construyamos el futuro, pensemos para adelante”. Y del tema no se habló. Y no se habló casi durante dos décadas. Cuando las hijas crecieron Jeannina le dijo a su marido, un emérito profesor de la Universidad de Londres y de elite: “me tomo un año de vacaciones, pienso escribir”. Y escribió un libro que se llama: “Invierno en la mañana, la experiencia de una adolescente en el ghetto de Varsovia y después”. El libro sentó, se tradujo a trece idiomas y ella se lo entregó a su marido. Se lo entregó a su marido, él lo recibió, lo agradeció, lo colocó en la biblioteca y allí lo dejó. Pero un día ya le resultó difícil mirar a la cara de su mujer, y tomó el libro y lo leyó. Y allí descubrió que lo que había pintado Jeannina no era un cuadro sangriento, era una ventana a través de la cual se podía entrever la modernidad en sus aspectos positivos, y en otros que no lo fueron. Y esto se vincula con lo que yo sentí a medida que iba conociendo la documentación, que se iban acumulando los archivos del proyecto testimonio. También resulta ser una ventana que permite mirar a la Argentina a lo largo de décadas en sus aspectos positivos, en sus aspectos problemáticos, en la visión de la ilegalidad instituida al interior de las propias instituciones. Y voy a hacer una breve referencia a lo que dijo Uki cuando habló del ingreso de nazis. Resulta que casi fue un chiste pensar como fuimos descubriendo las tramas secretas de aquella época. Recibimos un legajo que nos entregó la Cancillería, un pedido de extradición a un periodista Pierre Dayes y vemos que Cancillería quiere otorgarle la extradición a este criminal de Guerra nazi y de repente hay una firma Francovezzo que rechaza el pedido de extradición. Buscamos entre los funcionarios de la planta funcional, de la planta de Cancillería, buscamos en nuestras reparticiones, Francovezzo no existe. Pero es su firma la que prohíbe la extradición. Y así nos enteramos que al interior del Ministerio del Interior y en la Dirección Migraciones había un cuerpo de asesores confidenciales que estaban, digamos tenían poder paralelo al Director de Migraciones y que era una comisión de ex criminales de guerra, bueno hablo criminal de guerra porque está comprobado que eran los que autorizaban el ingreso de nazis. Por otro lado nos encontramos repetidamente cuando mirábamos la sección certificaciones, que estaba dirigida por Ian Durkansky, criminal de guerra que también se negaba el derecho de ingreso a los judíos o debían falsear su verdadera identidad. Y tantas otras cosas y tantos gestos de tantos hombres como Bernardino Hon, Anastasi, tantos otros que los debates parlamentarios del 39 realmente clamaban para que la Argentina permitiera el ingreso de todos aquellos que según le memoria de Migraciones del 39 no debían ser autorizados, que eran los refugiados, entre comillas, y esto ahora es textual aquellos elementos que Europa expele. Pero sí pudieron en el Parlamento argentino en aquella época en unas .... (no se entiende) que defendían el ingreso de esos refugiados que en la memoria de Migraciones se llamaban....(no se entiende). Bueno, en esta serie de matices, fueron épocas difíciles, y estas contradicciones, problemas no se suscitaron solamente en la Argentina. En el año 1998, viajé a Estocolmo, cepillando la historia a contrapelo, como diría Walter Benjamín, encontré en papel cebolla, como pasaba en aquellas épocas, como no había computadoras la burocracia hacía cantidades de copias, unas se perdían., otras permanecían, y esto permitió encontrar el documento. Yo tengo que decir: “Gracias, gracias a la gestión de aquellos”, porque yo en un principio no creí en la necesidad de cambiar, me parecía que el documento histórico tenía que estar como había sido en aquellos tiempos. Creo que no dimensioné el significar igual que seguramente había visto Diana de lo que significa recuperar un aspecto de la identidad que fue la causa por la cual debieron exiliarse, por la cual masacraron millones de personas, por la cual tuvieron que mentir al ingresar. Y creo que esta reparación a mi me retrae a una palabra hebrea que es teshuvá. Teshuvá que tiene que ver con el concepto de la biblia que dice que el perdón se otorga a partir del acto de arrepentimiento acompañado de la reparación. Creo que aquí en estos momentos y con este acto realmente abre un escenario que para la historia y el mejoramiento de nuestro país es fundamental, es ejemplar. Muchas Gracias.

Pepe Eliaschev -Muchas gracias Beatriz por tus palabras, también para Uki el agradecimiento. Vamos a proceder entonces a la entrega del testimonio, el Sr Director de Migraciones, el Dr Ricardo Rodríguez, y la Presidenta de Generaciones de la Shoa en Argentina Diana Wang.

Ricardo Rodriguez -Yo pensé en esto mucho hoy y realmente creo que voy a pedir disculpas por no tener la facilidad de los que me antecedieron, pero a medida que pensaba en este tema, quería escribir más y más y quería tener muchas horas de hablar. Yo creo que hace no sólo a todos ustedes, sino hizo a toda una política migratoria argentina. Nosotros consideramos que contra todo argentino...por eso les pido disculpas que lo lea porque fue la forma que más sucintamente pude expresar lo que yo sentía. A esto tendría que aclarar que tuve una charla de muchas horas con Diana, horas que nos emocionaron, horas que a veces nos permitió a uno averiguar qué había pasado con su familia. Y esto medio se repetía por distintas circunstancias y en otras situaciones, no?; pero también me encontré con lo que mencionaban recién, ese pacto de silencio entre aquellos que supieron no hablar, fue mi caso particular. Entonces consideramos que contra todo argentino desde su nacimiento se obligó a extenderle una mano a los necesitados del mundo y un maravilloso ejemplo de amor. Bajo ningún concepto nadie puede arrogarse la autoridad de violar el precepto constitucional fundacional. La introducción de cualquier exigencia que vulnere la libertad de una persona fundada en la necesidad de la misma de sobrevivir obligándolo a mentir o a mantener una reserva mental es totalmente inadmisible. Más cuando se ataca la identidad y sus propias creencias. Los actos de los Estados a los hombres deben hacerse conforme a un contexto de estricta justicia y de respeto a los otros; no se trata ya de un problema migratorio sino de un tema social. Cuando esto sucede nace la obligación del Estado de restituir los derechos y la competencia administrativa de revocar las exigencias civiles. Cuando el Presidente de la Nación y el Sr Ministro del Interior nos puso a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones nos solicitaron expresamente dos cosas: que pusiéramos el énfasis en generar acciones basadas en el respeto a los Derechos Humanos de los inmigrantes futuros, y a fortalecer los lazos que nos unen con quienes los precedieron. En eso quisimos alentar el reconocimiento de lo que ellos han hecho, de lo que ustedes hicieron. Intentamos transmitir a los recién llegados al mundo la sensación de que se incorporan a una corriente que proviene del pasado y que continuará. Tenemos que afianzar la sensación de que el mundo continua con nosotros y que no terminará con nosotros. Hay que hacer cesar el desprecio por la historia y el desinterés quienes nos seguirán. Mucho de lo que nos sucede se explica por ese desarraigo histórico, por la falta de percepción de la inserción de nuestra vida en una corriente que la trasciende y que viene desde muy lejos y que se proyecta hacia delante. No es admisible que nuestro pasado muestre máculas de intolerancia sin resolver. Para seguir cumpliendo con esta premisa debemos escapar de la prisión soberbia del yo, reconocer las equivocaciones del pasado, y ejecutar las acciones que correspondan para repararlas. Creemos que hoy cumplimos con nuestra intención incorporándose a una historia que nos antecede y que a ella es a la que le debemos portar la contribución de la obra que es nuestra vida. Muchas gracias. Pero más que muchas gracias perdón, pero acompañado con el requisito bíblico del sincero arrepentimiento. Ahora una copia autenticada de la resolución, la leerías?, me gustaría que la leas.

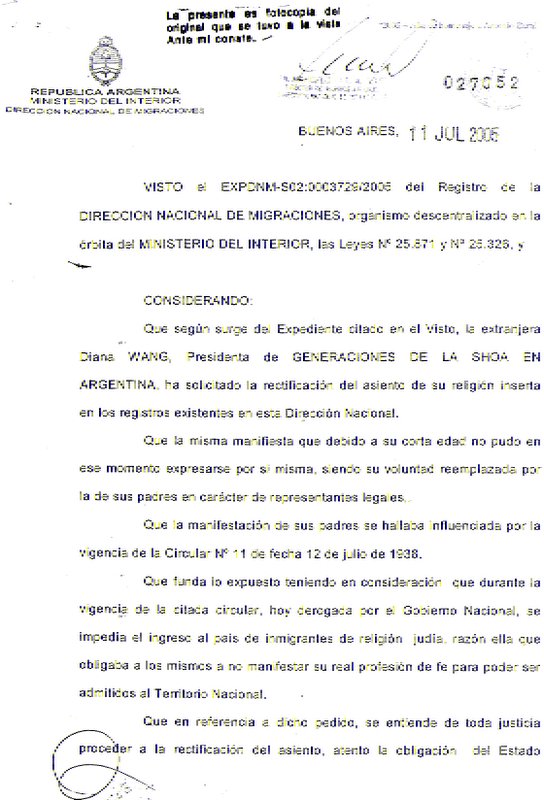

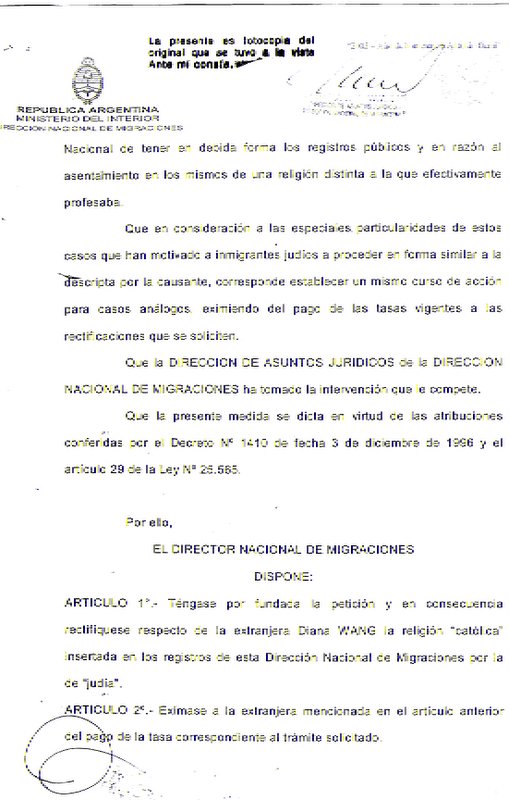

Pepe Eliaschev -Bueno, entonces vamos a leer de manera pública, no es tan extensa así que es accesible, y como acaba de explicarse vale la pena hacerlo. Se trata de un texto que tiene el escudo de la República Argentina, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Migraciones,

“Buenos Aires 11 de Julio de 2005. Visto el expediente Dirección Nacional de Migraciones SO2 número barra 2005 del registro de la Dirección Nacional de Migraciones organismo descentralizado en la órbita del Ministerio del Interior, las leyes 25.871 y número 26.326, y considerando que según surge del expediente citado en el visto la extranjera Diana Wang, Presidenta de Generaciones de la Shoá en Argentina ha solicitado la rectificación del asiento de su religión inserta en los registros existentes en esta Dirección Nacional; que la misma manifiesta que debida a su corta edad no pudo en ese momento expresarse por sí misma, siendo su voluntad reemplazada por la de sus padres, en carácter de representantes legales, que la manifestación de sus padres se ha hallado influenciada por la vigencia de la Circular Número 11 de fecha 12 de Julio de 1938; que fundan lo expuesto teniendo en consideración que durante la vigencia de la citada Circular, hoy derogada por el Gobierno Nacional, se impedía el ingreso al país de inmigrantes de religión judía, razón ella que obligaba a los mismos a no manifestar su real profesión de fe para poder ser admitidos al territorio nacional; que en referencia a dicho pedido se entiende de toda justicia proceder a la rectificación del asiento atento a la obligación del Estado Nacional de tener en debida forma los registros públicos, y en razón al asentamiento de los mismos de una religión distinta a la que efectivamente confesaban, que en consideración a las especiales particularidades de estos casos que han motivado a inmigrantes judíos a proceder en forma similar a la descripta por la causante, corresponde establecer un mismo curso de acción para casos análogos, eximiendo del pago de las tasas vigentes a las rectificaciones que se soliciten; que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Migraciones ha tomado la intervención que le compete; que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el decreto número 1410 de fecha 3 de Diciembre de 1996, y el artículo 29 de la ley 25.565; por ello el Director Nacional de Migraciones dispone artículo primero: téngase por fundada la petición y en consecuencia rectifíquese respecto de la extranjera Diana Wang la religión “católica”, insertada los registros de General de Migraciones, por la de “judía”. Artículo segundo: exímase a la extranjera mencionada en el artículo anterior del pago de la tasa correspondiente al trámite solicitado. Artículo tercero: establézcase que para futuros casos análogos al presente la solicitud de la rectificación de los datos religiosos de las personas en orden a los mismos hechos y circunstancias mencionadas en el presente deberán ser incorporados al expediente citado en el visto y ser resueltos si correspondiere de conformidad con las previsiones contenidas en la presente. Artículo cuarto: pasen las actuaciones; comuníquese; publíquese; archívese. Firmado Dr Ricardo Eusebio Rodríguez, Director Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Dr Marcelo Mamberti, Director de Asuntos Jurídicos, Dirección Nacional de Migraciones”. Esto es entonces, hay un añadido donde...puedo leerlo?. Dice: “Positivo de radicación, fecha 12 de Julio de 2005. Apellido Wang, nombres Diana. Nacionalidad: polaca. Fecha de llegada: 4 de julio de 1947, radicado desde el 4 de julio de 1900 también 47, rectificado religión judía. Tomo cuatro, folio cien, orden 779, rectificado en la lista de pasajeros”.

Ricardo Rodríguez -Algo más Diana con todo cariño y hablando de esa historia que decíamos y que hablaba Uki, también lo decía, debemos dejar copia de la totalidad del expediente, porque creo que hace al reconocimiento de (alguien tose y no se entiende), y sobre el cual volvemos a pedir perdón.

Diana Wang -Yo no lo puedo creer, yo no puedo creer lo que escuché, yo no puedo creer que está el escudo nacional en esto que leyó Pepe, estoy haciendo fuerzas para no llorar porque es un papelón, mientras se leía la resolución, vinieron en tropel imágenes, no tiene nada que ver con lo que pensaba decir, pero vinieron en tropel imágenes. Mi mamá me contaba que al principio cuando todavía podían caminar en su pueblo, en Stryj, en Polonia en la invasión nazi, ella sacaba a pasear a su hijito en un cochecito, a Zenus, y cuando la reconocían como judía le tiraban piedras y le decían: “los judíos tienen que ir por la calle como los caballos”, y tenía que bajar con el cochecito. Me contaba que ella no sabía lo que le iba a pasar después, pero que fue su humillación máxima que con su hijo tenía que bajar de la vereda a la calle donde iban los caballos. Me acordé de esto. Decía: “mamá mirá lo que está pasando...”, hablando con ella, no?, “mirá lo que está pasando”. Cuando entramos a la Argentina, el hecho de tener que declararnos católicos no era un problema para nosotros, es muy loco todo esto. Era un precio baratísimo para pagar después de lo que había sucedido para que nos dejen entrar en un país estudiar, trabajar, desarrollarnos, armar nuestras familias, vivir bien; vivimos muy bien acá. No hay quejas. No hay quejas grandes. En aquel momento el declararse como católico era tan lógico, recuerdo que mis padres decían: “nada más que eso hay que decir?”. Entonces mi mamá en Europa se compró una mantilla, se compró un catecismo de nácar, y compró un rosario también de nácar que hacía juego porque era muy elegante, y entonces ella bajó del barco con la mantilla, con el rosario envuelto en la mano, y el catecismo pensando que era...”este país es de chiste”, decía mi mamá, “uno dice que es católico y le creen”, es decir, no puede ser. Era...no era grave, no era importante, venían de una realidad en donde ser judío había sido penado con la muerte. Entonces una mentirita blanca no costaba nada. Otra imagen que se me cruzó fue cuando estando en sexto grado, la bandera de ceremonias de la escuela, una escuela en Floresta, una escuela pública por supuesto, como se usaba en esa época que todavía la 1420.... Cuando la bandera de ceremonias estaba hecha jirones y hubo que cambiarla. Entonces la ceremonia se llamaba “Entronización de la bandera”, y yo fui la abanderada. Yo sostuve la bandera en toda la ceremonia con mi mamá y mi papá sentados en el público, yo me imagino que el pecho les reventaba de orgullo y de alegría de que en este país yo, extranjera y judía era abanderada cuando se entronizaba la bandera de la escuela. Para ellos no era un problema ser inscriptos como católicos. Empezó a ser un problema para mi y para los de nuestra generación. Cuando nosotros lo comentamos entre muchos de los sobrevivientes mayores, me miran medio raro: “y qué importancia tiene que diga católica, que no diga?”. Para nosotros, para nosotros sí empezó a tener importancia. Nosotros no nacimos en Polonia, nosotros nacimos en la Argentina, nosotros aprendimos al menos la retórica de la libertad, el preámbulo de la Constitución, y lo creímos y lo tomamos por cierto. Y de pronto no sé que pasó, toda esto despertó...el libro de Uki, la derogación de la Circular 11, en donde prendió en nosotros el deseo de...Mi primer deseo era anular el tema de religión, pero no se puede anular en la columna..., en el registro había una columna que decía religión, para qué poner religión?; pero dado que no se podía por lo menos que me pongan lo que soy; que no tengo por qué estar inscripta de otra manera. Entonces bueno, en este momento si mis padres estuvieran vivos no me creerían, no, no me creerían, mi mamá me diría que estoy psicótica, que estoy soñando, que esto no puede pasar en ningún lugar del mundo. Y la otra cosa que quiero decir es que esto no lo pedí para mi, esto lo pedí para todos nosotros; y por una cuestión legal que no entiendo bien pero no importa, no se podía hacer una cosa para todos, y entonces se transformó esto en un leading case, y bueno, y todos pueden adscribirse a esto. Lo único que puedo decir...no lo puedo creer, y no sé a quién agradecer, supongo que el esfuerzo ha sido conjunto. El esfuerzo en nuestro grupo, el apoyo, el apoyo inmediato del ministro del exterior, cuando le dije a Aníbal Fernández fue inmediato, inmediata su respuesta, y este proceso se puso en marcha. Bueno, entonces aplaudo...critico cuando las cosas se hacen mal y aplaudo cuando algo se hace bien. Así que bueno, este es un momento muy importante para todos nosotros y me alegro de que lo estemos compartiendo. Gracias.

Pepe Eliaschev - Nos dirigirá la palabra el distinguidísimo abogado, docente y constitucionalista, el Dr Daniel Sabsay que quizás nos permita también ver el encuadre que toda esta historia que estamos hoy recuperando tiene; sobre todo tan importante esto último que contaba Diana que para que una situación global pueda quedar conforme al reclamo, tiene que arrancar en un reclamo individual.

Dr Sabsay. Daniel Sabsay -Muchísimas gracias Pepe. Yo que estoy acostumbrado a hablar muy seguido en público me cuesta saber en este momento cómo engranar la conversación, porque estoy muy conmovido, y lo que uno racionalmente quiere explicar en función del conocimiento adquirido parece frío frente a la importancia del momento. No obstante eso, voy a tratar de hilvanar algunos conceptos vinculados con la que apareció en varios momentos; tanto el Dr Rodríguez como Diana citaron a la Constitución. Hablaron del Preámbulo, de ese Preámbulo vinculado a su vez a la escuela pública, a un país que sin ninguna duda exhibió un talante de gran generosidad y de crisol de razas; pero en donde pese a ello anidaban esta suerte de abscesos a través de determinadas máscaras. Porque lo grave es, a mi modo de ver, lo no dicho, lo escondido, la media verdad. La necesidad inclusive en esa Circular de utilizar el término “indeseable”. No se dice abiertamente: “no pueden ingresar judíos y refugiados políticos” de algún signo del que se consideraba que era malo para la argentinidad, se habla de ese término “indeseable”. Y curiosamente el término “indeseable” aparece en muchos otros documentos en esa época. Yo le comentaba a Diana que justamente en el marco de la CEANA me tocó con un equipo investigar la influencia del pensamiento nazi sobre la jurisprudencia argentina de 1933 a 1958. Y les voy a contar un poco la experiencia porque habla también de esta suerte de hipocresía, por qué no decirlo. Cuando nosotros comenzamos la búsqueda tratamos de hacerlo a través de determinadas voces. Las voces son los términos a través de los cuales se va acuñando, seleccionando y agrupando los antecedentes de jurisprudencia. Pensamos que si buscábamos señales de antisemitismo podría aparecer a través de los términos judío o antisemitismo, o persecución racial. Bajo esa primera faceta no aparecía absolutamente nada que pudiera ser sospechado de algún modo de discriminación. Debimos transformar sucesivas veces porque no nos convencía que no hubiese habido en esos años algún tipo de filtración de pensamiento y así fue. Cuando trabajamos sobre voces como ciudadanía, inmigración, inclusive marcas...Y voy a contar un caso muy interesante en el tema marcas, ahí si fluyó claramente la influencia de la ideología nazi. Y por ejemplo para la expulsión de extranjeros, cuando se judicializa el tema, el modo, le diría prácticamente el tamiz a través del cual en la jurisprudencia es la voz que resume el rechazo a que esa persona permanezca en el país es precisamente que se trata de un elemento indeseable y que no contribuye al desarrollo de nuestra nacionalidad. Por el contrario, es un elemento disgregador que debe ser rechazado dentro de la Argentina. Y claramente cuando uno estudia los casos, porque primero uno lo ve en los resúmenes, y además nosotros buscamos a través de apellidos que fueran claramente de resonancia judía, vemos que esto se reproduce con aquellos que provenían de republicanos españoles, de personas que huían durante el franquismo, se utiliza exactamente la misma terminología y el mismo modo de rechazo. Son como filtraciones que aparecen dentro de, digamos, de los fallos de jurisprudencia. Y lo interesante para que trabaje el derecho constitucional que eso bajo cubierta está en la Constitución, donde el principio de igualdad es una especie de credo supremo. La no discriminación es el correlato del principio de la igualdad es obviamente lo que implica el corolario a lo que conduce la igualdad. Sin embargo magistrados introducen esta terminología para producir serias desigualdades, que inclusive significan el rechazo a ciertas personas que se sabía que canina bajo distintos regímenes en la muerte segura. Es realmente un acto perverso de parte de la frialdad de aquel que imparte justicia y que puede tener increíble cinismo y poder de distorsión de lo que una norma como gran producto de civilización tiene por misión y por objetivos. Aparecen también determinados conceptos que tienen que ver con la eugenesia, es decir, la idea de los elementos necesarios para el mejoramiento de una raza. En una cantidad de sentencias aparece también la invocación de que estos elementos no son útiles para la formación de lo que sería una suerte de raza, o de identidad nacional; y eso se reproduce en muchas causales distintas. Hace muy poquito se publicó como me pidieron en el capítulo eso Jurisprudencia Argentina, que como ustedes saben es una de las más célebres e importantes revistas de jurisprudencia en el suplemento de investigaciones. Yo acá le daba a Diana, le voy a dejar tres ejemplares, porque me parece que es muy interesante que esto se difunda. Pero un caso que es particularmente interesante es el caso de una persona que pide en la Secretaría de Industria, la sub Secretaría de Industria, la posibilidad de registrar la marca “Antinazi”, y en la secretaría, la Dirección de Marcas y Señales se rechaza el pedido, porque se considera que es un modo de disolver una determinada ideología, que no se puede , que no se identifica con lo que es la esencia de una marca el permitir la posibilidad de denostar una determinada ideología. Con lo cual la marca “Nazi” hubiera sido aceptada. La voy a leer textualmente porque es muy interesante, realmente cuando nos encontramos con el equipo, que trabajaba con dos excelentes abogadas jóvenes, la Dra Andrea Kochac y la Dra Julieta Rossi, decían: “pero mirá”, venían felices, “encontramos por Marcas y Señales y encontramos esta maravilla”. Fíjense los considerandos finalmente del fallo de Cámara, que es el que va confirmando pero le agrega muchísimo más salsa a la cuestión. Dice: “no es posible admitir que los conflictos ideológico-políticos sean llevados al terreno de las marcas de fábricas desvirtuándose la finalidad de la ley. Y así sucedería con el registro de cualquier marca que refleje claramente un propósito de oposición a un régimen político a una tendencia política. Por ello es que del mismo modo que no resulta registrar “Antinazi” tampoco lo serían “Antirradical”, “Antilaborista”, “Antiperonista”. Y en cambio pudiendo serlo “Radical”, “Democracia”, etc”. No se anima a decir nazi, pero en el etcétera es como lo de indeseable, no es cierto?, está lo no dicho pero que es toda una definición, porque aún cuando tengan vinculación con principios o partidos políticos, no expresan por sí mismos un propósito antagónico. Bueno, yo creo que es una verdadera perla. Hay también un caso muy interesante de una denuncia que se hace contra quien era el jefe del partido nazi, el nacionalsocialista, que había creado una sede acá, y donde finalmente quienes lo denuncian terminan siendo juzgados por falso testimonio. Después los sobreseen, pero es en pleno nazismo, y habla evidentemente de lo subrepticio, es decir lo que no se comparece con la foto de nuestra Constitución, de nuestro Preámbulo, de nuestra voluntad de que todos aquellos que quieran habitar suelo argentino tengan las puertas abiertas es una contradicción muy muy curiosa. Yo creo que lo que nos da la posibilidad de este trabajo, fundamentalmente yo estoy acá como una especie de gozador, pero el trabajo se lo debemos a Gurevich y a Goñi, que son los que realmente llevaron la médula, y el trabajo se lo debemos a Diana y al Director de Migraciones que produce este acto tan preparatorio, es poder observar en nosotros argentinos qué nos pasa en esto que tiene que ver con nosotros y que nos atraviesa, y que yo lo veo también fuertemente en relación a los pueblos originarios, es decir a los aborígenes del pueblo argentino, que se da también un doble discurso notable; es decir, hay un reverdecer que yo celebro, pero si nosotros recordamos aún en la escuela pública lo que básicamente se nos daba como mensaje es la negación del aborigen. No hay indios en la Argentina ni negros, por supuesto, y parecía como que todavía había que celebrarlo. No sólo era horrible el hecho de que fuera bueno porque no existiesen, sino que además era mentira. En ese sentido creo que hay un acto reparatorio muy importante que es una cláusula constitucional que desde el 94 reconoce como modo reparatorio una cantidad de derechos de estas comunidades, claro que todavía la reglamentación, y a nivel particular entre las provincias, se hace desear mucho y no se logran los beneficios que se quisiesen. Pero de todos modos ha permitido el levantar también una capa de lo no dicho y que implica discriminación, y que implica además la dificultad del término que usa el Canciller en su carta es “la alteridad”, es decir lo que en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es sacado de la ideología de un gran constitucionalista que falleció hace poco que es nuestro gran maestro, Germán Bidart Campos. Él hablaba de la otredad, del derecho de ser uno mismo, de lo que uno es como persona digna y como un matiz distinto que embellece una sociedad por, precisamente, esos matices y esas posibilidades de progreso a partir de las diferencias. La diferencia reconocida como una gran riqueza de una sociedad civilizada, plural y democrática. De ninguna manera como un problema porque las diferencias generan distintos ruidos y eso no permite una socialización común. Las sociedades más desarrolladas en todos los aspectos son aquellas que logran el afianzamiento a través del reconocimiento de todos sus componentes y del aprendizaje de todos esos componentes. Hoy seguramente en la Argentina estamos dando un gran paso adelante, porque nos estamos mirando para adentro, estamos corrigiendo a partir de este acto simbólico algo muy profundo, y que no por casualidad nos emocionó tanto a todos, y de ese modo permitimos que lo que la Constitución dice sea una realidad entre la conducta y la norma, el ser y el deber ser. Así que muchas gracias por dejarme participar de este acto, muchas gracias por permitirme...(no se oye por los aplausos)...un vehículo para la reparación de aquello que hace daño.

Pepe Eliaschev -Bueno, con su habitual generosidad Diana me pide, como si fuese posible tal cosa, que yo cierre con unas palabras de ciudadano. Es una hermosa palabra, y de eso podríamos hablar mucho. Y de eso quiero aferrarme para muy brevemente decir apenas un par de conceptos, que no creo que lleguen a ser ideas; porque efectivamente esto que aconteció aquí de modo protocolar esta noche es un acto de afirmación ciudadana en la perspectiva de un acto de afirmación humana. Apareció esta noche aquí la palabra “recuperación”, y la palabra “reparación”. Las mencionaba Beatriz Gurevich y me parece que es un concepto central que le da el tono y el denominador común a lo que hoy ha sucedido. Quisiera preguntarme en voz alta, como si estuviese reflexionando solo pero con muchas personas que me están escuchando, de dónde venimos y a dónde vamos. Qué nos dice esto de nosotros?. A todos nos ha pasado que en cierto punto de nuestras vidas, cuando ya la adolescencia queda muy lejos, ciertas nociones exageradamente optimistas que inundan nuestra juventud comienzan a ser dejadas de lado. Aprendemos que la condición humana es muchísimo más indeseable de lo que imaginábamos, que los seres humanos somos capaces de torturar, de exterminar, de suprimir, dividir, de discriminar, verbos todos que no conjuga el reino animal. Y cuando se habla de una conducta animal para caracterizar lo malo que hacemos los seres humanos, yo me permito siempre recordad en mi función de periodista, los animales no torturan, las cámaras de gases de las que los judíos fuimos víctimas en nuestros ancestros y los parientes muy cercanos fueron invento de los seres humanos. Ni el más salvaje de los animales mata por el sólo hecho de suprimir y de gozar sádicamente del sufrimiento de los otros. Si la película se detuviera esta noche tendríamos derecho a decir: “venimos bien”, porque si bien es cierto que muchos judíos entraron a la Argentina aunque sea al precio de mentir, como nos explicaba Diana, era para ellos que se salvaban del horror algo bastante barato y poco trágico, también es cierto que efectivamente hoy se produce a través de esta reparación un sinceramiento, como para usar una palabra muy de la época, un blanqueo con la propia condición, un salir afuera del ropero de la vergüenza que nos habla de un proceso positivo. Y yo en esto me quiero detener. Somos y somos sombras. Si a la Argentina la miramos en el curso de los últimos 22 años desde que hemos recuperado las instituciones de la democracia yo no tengo dudas en decir, a veces no son muchos los que así piensan, que pese a todo y a las desgracias que han acontecido el saldo es claramente positivo, porque el silencio se fue levantando, no lo levantó un gobierno en particular, es un producto de la sociedad civil argentina. Se empezó con los juicios a las juntas, se siguió con los castigos, se dio marcha atrás, se volvió a avanzar, se sigue avanzando. Todo esto forma parte de una verdad que es inevitablemente transición y dinámica. Lo que el actual gobierno ha hecho a través de este episodio es enormemente valioso. Se ha puesto a tono con lo que la época reclama. Es un acto de reparación. Viendo así las cosas uno siente el corazón lleno de optimismo, porque el derecho a que ese papel diga que la señora es judía parece francamente una niñedad ante los horrores de la vida cotidiana: la indigencia, la marginalidad, la pobreza. Todos los jinetes del Apocalipsis que han atravesado los argentinos. Y sin embargo me opongo a pensar así. Es muy importante. No es contradictorio con otros reclamos que debemos hacer. Es muy importante lo que decía Sabsay respecto de los pueblos originarios. Es importante que lo digamos en una sede judía pensando desde nuestra trayectoria y nuestra identidad judía; que en definitiva esta es una de las características centrales de nuestro pueblo, la sensibilidad siempre permanente para los excluidos, para los suprimidos y para los ignorados. Yo me siento un privilegiado por haber estado esta noche acá, felicitarlos y ojalá que podamos seguir viendo en esta clave tan afirmativa y tan fornida de optimismo en el futuro los pasos por dar como sociedad. Muchas gracias.

Ricardo Rodríguez -Yo me permitiría recordarles que esto no termina acá. Lamentablemente esto que Diana pasó en algunos otros momentos de la historia rebrotó en nuestro país. Y estos efectos los tenemos con nuestros hermanos latinoamericanos. Nosotros tuvimos una terrible ley de Inmigraciones totalmente expulsiva. Lo único que fue Migraciones fue una fábrica de ilegales. Empujamos a nuestros hermanos latinoamericanos al costado, a la desaparición, al delito tal cual hicieron con ustedes les quitamos lo peor, le quitamos su identidad. No les permitimos documentarlos. Fueron balances de comisarías portados por portación de cara, y hoy en este país lamentablemente según nuestros cálculos tenemos alrededor de 350.000 a 500.000 seres humanos que tiene que trabajar en negro, que no pueden acceder a la educación. Hoy si pueden porque a partir de enero de 2004 cualquiera sea el estado migratorio de un inmigrante tiene acceso a la educación y a la salud. Es la ley que mencionábamos en este caso que también nos permitió ver esto. Pero creo que son muchas las cosas que todavía debemos trabajar para terminar esas ignominias de las diferencias de lo que bien decía la inmigración: respetar al otro que ahí vamos a empezar la paz. Perdón mi interrupción pero creo que correspondía decirlo.

(*) Nota: la desgrabación es textual y sujeta a lo audible en la cinta; los apellidos de algunas personas mencionadas pueden estar mal escritos, por lo que esperamos ser disculpados.