Charla amable y deliciosa con Fanny Mandelbaum (a partir del minuto 1:29:28):

Clase en U de Córdoba

Alcira volvió a reír

Para el taller de capacitación de Zunilda Valencia.

Alcira vive a la vuelta de casa. Cuando mi hija era chica más de una vez se la llevé para que la cuidara cuando no tenía con quién dejarla y tenía que trabajar. Tanto ella como Agustín, su marido, fueron siempre generosos y solidarios. Agustín falleció hace pocos meses y Alcira, hoy muy grande, está sola. Sus hijos volaron y ni ellos ni sus nietos la ven con frecuencia. Alcira está sola y es muy orgullosa para pedir compañía.

La fui a ver con una tarta de ciruelas que sé que le gusta. Cuando me vio, su mirada iluminó la casa que estaba en tinieblas porque no había tenido fuerzas para levantar las persianas. La recuerdo coqueta, maquillada, vestida con colores de modo que su imagen gris y su ropa descuidada me golpearon fuertemente. ¿Cómo darle un poco de ánimo? “Mirá qué lindo día” o “está llegando la primavera” o “¿escuchás los pajaritos?” habrían sido desoídas por ella, tan inmersa en la soledad y el abandono, tan desconfiada de los lugares comunes y las frases hechas. No sabía cómo levantarle el ánimo. Se me ocurrió que no sabía nada de su vida cuando joven. Y se lo pregunté.

Fue como accionar una perilla invisible que le extendió los labios en una sonrisa mientras le chispeaban los ojos. “¡Cantaba y bailaba!” me dijo, “español, cantaba y bailaba español” y se puso de pie y con una mano en la cintura y la otra alzada sobre su cabeza hizo un paso de baile olvidando el bastón que la acompañaba siempre que se ponía de pie. Cuando se dio cuenta se sentó y estalló en una carcajada. “Me encantaba cantar y bailar.. ¡y también actuar!” Vio la sorpresa en mi cara que la alentó para seguir hablando. “Mi sueño era ser actriz, de comedia, de ésas que hacen reír, que cantan y bailan…. y me di el gusto de hacerlo”.

“Dale, contame, no te imaginaba en un escenario” le dije. “¡Ja! ¡no sabés lo que era! Me gustaba tanto que cuando empezaba la obra me transportaba, ya no era yo, era el personaje que me tocaba hacer, la esposa celosa, la jovencita descarriada, la profesora traviesa… yo qué sé, ya ni me acuerdo, pero sí que era muy pero muy feliz!”. Ya no tenía delante a la Alcira desanimada, oscura y apagada. Era pura luz y sonido, era energía y determinación, era risa y contento. “Contame más” le pedí. Y se zambulló con gusto en esos recuerdos, en aquellos días en que la vida tenía otras promesas para ella. “Resulta que yo trabajaba en Campomar, en Belgrano, en la parte administrativa, cuando se armó un grupo de teatro con varios del personal me dije ‘a mi juego me llamaron’ y me anoté. Fue lo más divertido que hice en mi vida. Tenía, yo qué sé… a ver…, y sí, tenía 20 ó 22 años, imaginate, hace más de 60…. Los ensayos después de hora, los chistes con mis compañeros, ¡qué momentos! ¡tan vivos! ¡tan alegres! La empresa nos prestaba un lugar, los carpinteros y electricistas preparaban la escenografía, se alquilaban los trajes y vestidos y poníamos la obra en escena. Venían los directivos, los demás compañeros y sus familias, autoridades, personas famosas del barrio, ¡hasta gente de la Iglesia! Y yo, nada de miedo, ¿qué iba a tener miedo si era lo que soñaba? Iba al cine y veía las películas de aquella época, te estoy hablando de los años cincuenta, por ahí, con Zully Moreno, Nelly Láinez, María Duval, Amelia Bence, Tita Merello, Olga Zubarry y, para mi la mejor, Nini Marshall… yo quería ser como ella pero, claro, no tenía ni por asomo su talento. Pero quería actuar en comedias ligeras, adoraba conmover y hacer reír… Fui tan feliz haciendo eso que un día me animé y me presenté a Delfor en La Revista Dislocada, me probó, pero no sé qué pasó que no quedé, no me llamaron nunca. Y al poco tiempo conocí a Agustín y me enamoré. Y ahí terminó mi carrera de actriz, me casé, tuve los hijos y había que ocuparse y estar en casa.”

Se quedó en silencio, los ojos abiertos pero no era las paredes de su casa lo que veía, ni me veía a mi, sus ojos miraban lejos, atrás, adentro. “Esperá” dijo de pronto y se levantó con un salto, fue hacia una cómoda, la abrió, revolvió papeles, álbumes, carpetas y “¡acá está!” gritó con voz cantarina y tomó una bolsa. Acercándose a mi la abrió y sacó de adentro un álbum de cuero marrón oscuro y fue desplegando hoja por hoja con las fotos que contenía.

“¿Ves? ésta soy yo haciendo de la esposa coqueta que quería salir y su marido barrigón vago y pesado que vivía tirado en el sillón no quería… Y acá hago de princesa, mirá, ese vestido me fascinaba porque era como siempre dibujábamos a las princesas y ¡hasta coronita conseguimos!!!! Y fijate en ésta con todo el elenco que me tienen en andas porque me había lucido como nunca esa vez….” Alcira sola. Alcira triste. Alcira en tinieblas había desaparecido. Era ahora Alcira encendida, Alcira dicharachera, Alcira sonriente. Vi tras su piel ajada, su pelo descuidado, sus uñas que hacía tanto no habían sido pintadas de rojo, a la coqueta, la inquieta, la pizpireta. No sé cuánto le habrá durado la alegría revivir esos recuerdos pero no tengo dudas de que esa charla le dio nuevos ánimos porque cuando me iba dijo: “¿Sabés qué voy a hacer? Voy a invitar a mis tres nietos y a sus parejas, voy a hacer una torta de naranja que tanto les gusta y les voy a contar todo esto, les voy a mostrar las fotos y, si me animo, les canto alguna de las canciones que amaba”. Me pareció una idea genial y le pedí que me cantara una a mí antes de que me fuera. Ni lerda ni perezosa lo hizo, te voy a cantar una canción de amor y de nostalgia, se la cantaba siempre a Agustín:

Una vez un ruiseñor, en las claras de la aurora

quedó preso de una flor lejos de su ruiseñora.

Esperando su vuelta en el nío, ella vió que la tarde moría,

y en la noche cantándole al río, medio loca de amor le decía:

¿Dónde estará mi vía, por qué no viene?

qué rosita encendía me lo entretiene.

agua clara de camina entre juncos y mil flores,

dile que tienen espinas las rosas de los rosales.

Dile que no hay colores que yo no tenga.

que me muero de amores, ¡dile que venga!

Y volví a casa, a la vuelta nomás, yo también con una nueva sonrisa pintada en la cara.

DIANA WANG: LA VOZ DE LA MEMORIA. Entrevista en FB

Hay conversaciones que son imprescindibles.

por Gabriela Fernández Rosman

Anochece en Buenos Aires un día templado o más bien cálido. La cronista espera que la licenciada Diana Wang finalice su consulta. Oriunda de Polonia, nacionalizada en la Argentina, tiene una actividad intensa y variada. Ella es psicoterapeuta, es escritora y da conferencias. Se define a sí misma como especialista en vínculos y emprendedora de memoria.

Una mujer de estatura pequeña y cordialidad grande, vestido negro y entallado, y collar, me invita a entrar con sonrisa de por medio a un ambiente austero, sobrio, pero con cierto aire juvenil. Estantes con muchos libros, alguno que otro adorno y un cuadro sobre paredes blancas.

Cafecito de por medio comenzó la entrevista; sabíamos que el foco no era un tema fácil pero le solté la primera pregunta como si fuera una carta a su pasado.

-¿A qué edad supo que significaba la palabra HOLOCAUSTO?

-La palabra Holocausto es tardía. En mi infancia mis padres lo llamaban "LA GUERRA" así, con mayúsculas, sonaba con mayúsculas. No era "la guerra" dicha al pasar en medio de una oración sino "LA GUERRA" con mirada misteriosa y tono sombrío. La palabra es de origen griego y su etimología refiere a "todo quemado" obviamente relativo al proceso al que recurrieron los alemanes de quemar a los judíos gaseados en los hornos crematorios. La serie "Holocausto" emitida en 1979 instaló y difundió la palabra.

-Podría resumir en pocas palabras qué fue el HOLOCAUSTO.

-La Shoá denomina al plan sistemático del exterminio del pueblo judío de la faz de la Tierra. El plan fue puesto en acción primero en Alemania y luego se extendió a los países europeos ocupados por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Aunque hubo otras minorías designadas a ser exterminadas (gitanos, discapacitados físicos y mentales, homosexuales, opositores políticos), solo el pueblo judío lo fue en su totalidad sin importar en qué lugar estuvieran. La "teoría racial", una superchería científica, era el sustento del plan que era parte de un Plan Maestro en el que la "raza aria" tendría la supremacía sobre todas las demás. Si Alemania no hubiera sido derrotada le habrían seguido todos los colectivos étnicos que no consideraban "arios" (eslavos, latinos, orientales, negros, etc).

- ¿Por qué la colectividad judía dice SHOA en vez de HOLOCAUSTO?

-Holocausto es el nombre de un ritual en el que un grupo humano ofrece a un animal en sacrificio a los dioses para ser perdonado por algún pecado cometido. De este modo, si ése fuera el nombre, hay dos elementos inconsistentes con los hechos: los judíos no fuimos voluntariamente al sacrificio y tampoco sucedió por algo que hubiéramos hecho. Los judíos fuimos arreados en contra de nuestra voluntad a la muerte por el mero hecho de haber nacido judíos, no fue por nada que hubiéramos hecho aunque los alemanes se ocuparon de generar narrativas herederas del antisemitismo histórico en las que se nos acusaba de haber provocado la Primera Guerra Mundial y la derrota de Alemania, de ser artífices del comunismo y del capitalismo, de la inflación, de la desocupación y de todo lo malo que sucedía.

La palabra Shoá, por el contrario, es una palabra en hebreo que denomina a la desolación, al arrasamiento, a la destrucción. Sigue siendo para mi gusto una palabra que no termina de nombrar lo que pasó, porque en hebreo refiere a fenómenos naturales, inundaciones, irrupciones de volcanes, terremotos, mientras que lo que sucedió acá fue decidido por el ser humano.

- En su casa ¿sus padres hablaban del tema?

-Muy poco pero el tema campeaba sobre nuestra vida. Nuestra "familia" eran los otros sobrevivientes amigos de mis padres y cuando estaban entre ellos era inevitable que comentaran lo vivido, y yo lo escuchaba, eran como sobre entendidos, nadie me explicó de qué hablaban pero yo entendía y no preguntaba. El tema no existía públicamente, no se hablaba en la escuela. Yo era la polaquita que había aprendido castellano cuando llegué pero nunca fui relacionada con la guerra en Europa.

- ¿Qué diferencias notaba entre su familia y la de los otros niños?

-Viví en un barrio con inmigrantes españoles e italianos, veía las diferentes comidas, los diferentes idiomas, las diferentes costumbres, el tema de la Shoá nunca estuvo presente en aquellos años de infancia. Aprendí a cantar morrinhas en casa de los gallegos -gallegos de verdad- que vivían enfrente, a comer esas ricas pastas con pomodoro en lo de los genoveses de al lado y a jugar a la rayuela saltando número por número igual que los otros chicos, todos queriendo ir de la tierra al cielo, con las mismas ganas, las mismas ilusiones, las mismas esperanzas.

- ¿Cuántos familiares suyos fueron asesinados durante el Holocausto?

-El que más dolía, el que más sigue doliendo, es la desaparición de Zenus, el hermano mayor que nunca conocí. Mis padres, como hicieron tantos otros, lo entregaron a una familia cristiana para asegurar su supervivencia cuando la de ellos era casi imposible. Milagrosamente sobrevivieron y cuando lo fueron a buscar les dijeron que había muerto pero que "no recordaban dónde lo habían enterrado". Nunca supimos si siguió vivo. Si lo estuviera hoy tendría 82 años y tal vez tuvo hijos que son sobrinos que nunca conocí. Sigue doliendo como duelen los desaparecidos a sus familias, esas muertes que no terminan de estar confirmadas que transforman a los que no pudimos enterrar en presencias fantasmales, siempre pueden aparecer.

- Usted es psicóloga pero dedica gran parte de su tiempo a dar charlas sobre el tema HOLOCAUSTO, ¿qué la motiva a hacer esa tarea?

-Al principio fue la sorpresiva noción de que ser hija de sobrevivientes era otra categoría de mi identidad, una que no había considerado. Luego fue la secreta esperanza de encontrar a aquel hermano desaparecido, de saber qué había pasado con él, lo que me hizo estudiar, aprender, adentrarme en los laberintos misteriosos de aquel horror, viajar, buscar. Ahora, cuando ya acepté que nunca sabré qué le pasó, lo que me estimula es que conocer y entender lo que pasó es una potente lección que tenemos la obligación de transmitir. La Shoá, es decir, el plan de exterminar a todo un pueblo, esté donde esté, sin causas concretas, tan solo por el hecho de haber nacido en este caso judío, es un hecho sin precedentes en la historia de la Humanidad. Los genocidios tienen causas económicas, políticas, geográficas o religiosas. En este caso no fue ninguna de esas sino la supuesta "teoría racial" que es una falsedad científica, no existen razas entre los humanos, somos la raza humana, sin sub-razas, nuestras diferencias son morfológicas, exteriores y superficiales. Y si esto que no tuvo precedentes en la historia sucedió, es un precedente y puede volver a pasar. Por eso es tan importante seguir transmitiendo el proceso que nos puede llevar, alguna otra vez, a que se repita y seguir intentado su prevención. No nos está funcionando bien porque hechos similares han seguido sucediendo una y otra vez, no igual, pero con la misma cuota de horror, crueldad e injusticia (en Guatemala, en el genocidio de la etnia ixil, se inventó el "feticidio"), y siempre en contextos de gobiernos despóticos.

- ¿Cree que hay una conciencia verdadera de lo que significó el HOLOCAUSTO en la historia de la humanidad?

-En algunas personas sí, pero creo que pocas. La mayor parte asocia Holocausto con seis millones, Auschwitz y hornos crematorios, algo que pasó lejos, hace mucho y con judíos, o sea, otros. La comprensión de que sus lecciones afectan a nuestra realidad cotidiana, a que conocerlas nos puede permitir ver los brotes antes de que se hagan incontrolables, todavía sigue estando lejos. La Shoá, si bien tuvo al pueblo judío como destinatario central, es un fenómeno que nos habla de lo humano, del poder, de la codicia y la manipulación de gobiernos que necesitan aglutinar a su gente alrededor de un enemigo común, inventado, construido y difundido con insistentes campañas de propaganda para modelar las opiniones y, como en la Alemania hitleriana, conseguir que su gente vaya a la guerra y se haga matar. El pueblo alemán fue víctima del nazismo que llevó a la muerte a millones de sus ciudadanos sometidos y engañados por quien creían un líder salvador. Es una lección que el mundo todavía espera aprender. Muchos siguen esperando líderes salvadores.

-Usted publicó varios libros de su autoría. ¿Puede hablar de los niños escondidos del Holocausto a Buenos Aires?

-"Los niños escondidos. Del Holocausto a Buenos Aires" se centra en la salvación de los niños judíos durante el Holocausto. Es una gesta poco conocida encarada con determinación y valentía por los padres que hicieron lo posible y lo imposible por asegurar la supervivencia de sus chicos. Con el testimonio de 30 sobrevivientes que fueron niños, seguí paso a paso el proceso de su salvación. Mis padres eran adultos durante el Holocausto, para mí lo vivido por los niños era un tema que desconocía y que me resultaba vital porque se ligaba con lo que podía haber vivido ese hermano que nunca conocí y que nunca fue recuperado. Los niños de mi libro tuvieron más suerte, incluso alguno pudieron reencontrarse con alguno de sus progenitores o con algún familiar y recuperar su identidad por completo. Otros han quedado fluctuando entre dos identidades, dos historias, entretejidas, combinadas, dialogando en su interior y haciéndose preguntas que a veces no tuvieron respuestas. Cada historia revelaba un aspecto diferente según las edades, según su experiencia de rescate y cuidado, el contexto rural o urbano, el momento y el país. Todos fueron niños escondidos. Escondidos físicamente, ocultos en graneros o altillos, en orfanatos o conventos y escondidos en su identidad, con otros nombres, otras historias, otras familias. Algunos pudieron recuperar alguna fotografía o retazos de historia y otros vivieron con sus memorias fragmentadas, sin fotografías ni documentos. En todos la misma fuerza vital, la misma emoción pensando en las duras decisiones de sus padres, en los momentos de tristeza y desazón, en las memorias evanescentes y a veces borrosas. Hoy adultos y mayores, disfrutaban del milagro de haber construido familias, hijos y nietos, proyectos y realizaciones, vidas provechosas y satisfactorias, todas evidencias de un milagro que parecía imposible. Ante la pregunta de si anidaban deseos de venganza por la crueldad de lo vivido, la respuesta era unánime: mi reivindicación está en la familia, en que la cadena pudo ser reconstruida porque si queda una semillita de vida, la vida es más fuerte que la muerte.

- ¿Piensa que debería hablarse del tema en las escuelas oficiales?

-Sin ninguna duda. Pero no alcanza con contar lo que pasó y hacerlo dos horas una vez por año. Si lo que pasó no se enmarca en un contexto significativo que implique al presente y el aquí y ahora, entra por una oreja y sale por la otra, es como hablar de Atila y los Hunos. La Shoá debe ser tomada para estimular la formación de ciudadanos responsables que comprendan por qué vivir en un estado democrático nos previene de algo así. Hay temas que rodean a la Shoá que se pueden aplicar de un modo directo y concreto a las vidas de los chicos en las escuelas: como el bullying, seguir a la manada, no advertir los propios prejuicios, no saber deconstruir los mensajes de la publicidad y la propaganda, naturalizar la corrupción y los engaños, no desarrollar el juicio crítico, aprender a debatir y escuchar opiniones diferentes y tantas cosas más. Todo esto puede ser tomado del estudio de la Shoá y debiera atravesar toda la formación, desde el jardín de infantes hasta el post doctorado.

--https://www.youtube.com/watch?v=OeNvaToNv_k

- ¿Cómo se le puede explicar a un niño la SHOA?

-A cada persona hay que hablarle en el código que puede comprender. Se puede hablar con los niños de éste y de todos los temas pero hay que hacerlo respetando lo que su edad les habilita. Lo que no hay que hacer, ni con los niños ni con los adolescentes ni con los adultos, es regodearse con el horror, "arrojarles cadáveres sangrantes" según decía Jack Fuchs, un querido sobreviviente que ya no está con nosotros. La crueldad estimula el morbo y parece tener un fuerte impacto y por ello suele ser usada como herramienta para conmover. Pero ese impacto tiene el efecto contrario el obturar la capacidad de pensar y entender y lo que queda es un regusto desagradable que regurgita, asquea y repele. Contar alguna historia personal con la que los chicos se puedan identificar, de alguien que sobrevivió y que incluya la participación de un rescatador, son elementos que permiten hablar sobre la Shoá sin espantar ni asustar y dejar la enseñanza de que hay gente que hace cosas malas y hay otra gente que hace cosas buenas, aún a riesgo de su vida. Y eso se puede ejemplificar con algo que pase en la clase o en el grupo o en el barrio y transformarlo en comprensible, operativo y con sentido.

publicado en Facebook el 20 de octubre de 2021

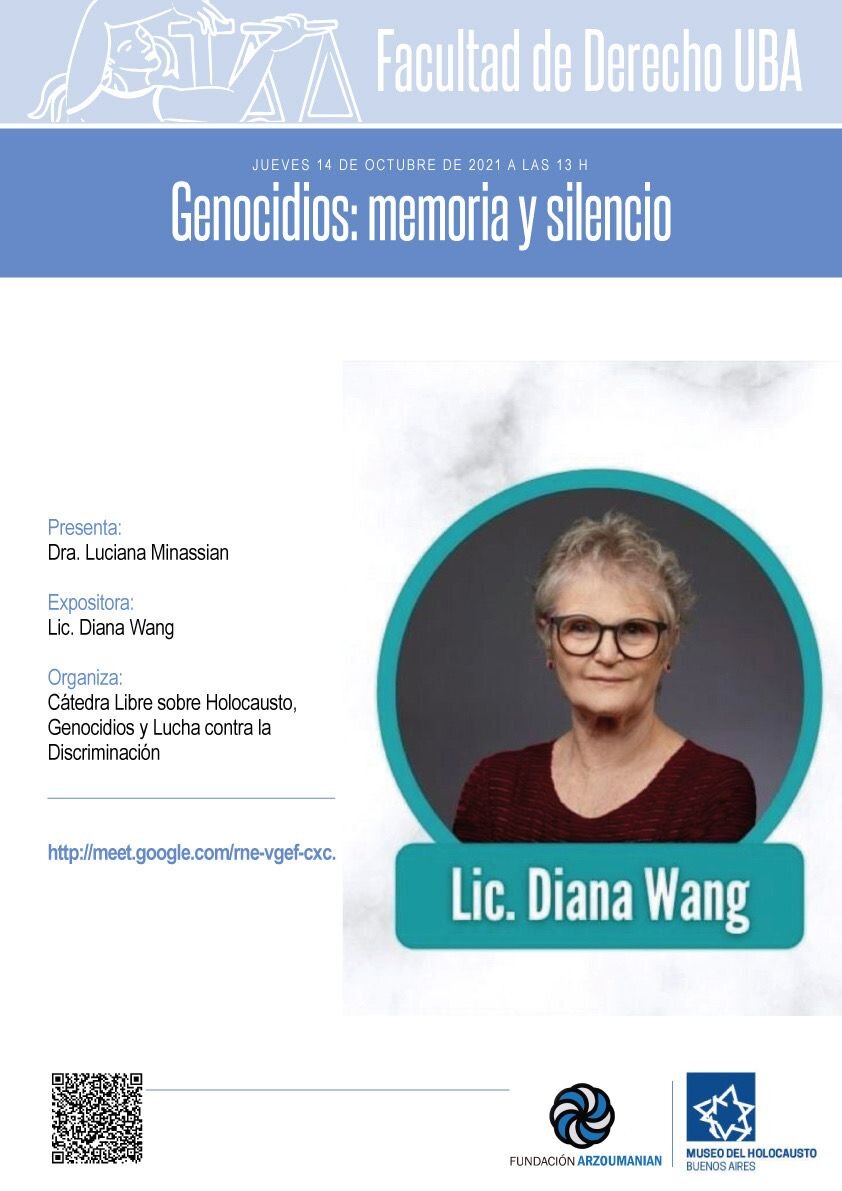

Genocidios, memoria y silencio

Clase abierta en la cátedra Libre sobre Holocausto,Genocidios y Lucha contra la discriminación. Prof. Roberto Markassian. Prof. Luciana Minassian.

grabado en IG: https://www.instagram.com/tv/CVBHwKzAFuH9XsHwJ1Koqy7G29xNmajIf-8yus0/?utm_medium=copy_link

Del derecho y del revés - Entrevista

10 Claves y 5 ejes para conversar con tu pareja

La palabra es muy poderosa. Puede desatar una guerra o estimular una caricia. Esto se pone en juego cotidianamente en la vida de una pareja a veces desde el comienzo mismo, otras, a medida que las circunstancias van complejizando las situaciones y la mecha se va acortando. Las diferencias tanto personales como familiares y sociales requieren negociaciones cotidianas casi siempre implícitas y poco satisfactorias. Si no se pueden encarar, se transforman en conflictos, frustración y sufrimiento. ¿Cómo hablarlos? ¿Cómo hacerlo de modo que no se caiga en discusiones y peleas? ¿Es la evitación el mejor camino? ¿Cómo poner en palabras lo que sucede sin que ello provoque un estallido y que invite al diálogo y a la resolución?

Haciendo siempre lo mismo se conseguirá siempre lo mismo. Presionar al otro miembro de la pareja para que cambie, con reclamos y acusaciones, no solo no conduce a su cambio sino que provoca que responda de manera airada e inclusive violenta.

Creemos que el amor todo lo puede. Si no puede todo, creemos que el amor se ha terminado, damos por terminada la pareja y nos hundimos en un doloroso sentimiento de fracaso. Pero todo esto, o casi todo, puede evitarse aprendiendo a conversar.

¿Aprender? ¿Si todos sabemos conversar? Cierto, pero no del todo. Hay toda una serie de cosas que pasamos por alto, que no consideramos ni implementamos a la hora de emprender una conversación, en especial, una conversación tan emocional como la que sucede con nuestra pareja. A continuación propongo 10 claves que le dan una oportunidad a la conversación y que evita los habituales enfrentamientos hirientes.

Habilitar la escucha. Asegurarse de que el otro está disponible y con la intención de escuchar, evitar sorprender e irrumpir sin previo aviso ni permiso. Tocar el timbre y esperar que la puerta nos sea abierta y recién entonces entrar.

Desconfiar de la espontaneidad. El entretejido de una pareja es complejo y hay que prepararse: tener claro lo que se quiere decir, controlar la propia reacción. La emoción nos puede jugar malas pasadas si no estamos preparados. Fundamentalmente tener claro qué es lo que uno no quiere que pase.

Evitar descargar. Si va de descarga no es conversar sino atacar. Conversar es dialogar, pensar juntos. Eso no es posible si lo que se quiere es recibir reconocimiento, tener razón, descargar una molestia o acusar, no se está proponiendo una conversación sino una batalla. Querer ganar no es una propuesta de conversación sino de guerra.

Asegurar la paz: deponer las armas. Toda propuesta de conversación levanta una amenaza, se espera el reproche, el ataque. Es preciso anticipar ese temor, informar explícitamente que se intentará un diálogo no una batalla y prestar atención todo el tiempo para que se mantenga así. El más mínimo gesto de hostilidad es un indicador que se debe registrar y disolver.

No me lo hace a mí. Conocer, reconocer y aceptar al otro que no es como uno, no ve las cosas igual, no piensa igual, no tiene el mismo estilo de manejo de conflictos, ni las mismas capacidades o recursos. Las más de las veces lo que hace o no hace es solo lo que puede, casi nunca le está destinado voluntariamente al otro aunque sea el otro el lastimado. Si se entiende que el daño fue voluntario el dolor de la herida impide una verdadera conversación. Solo entendiendo que se debió a quien es, como es, qué puede y con qué recursos y habilidades cuenta, que “no me lo hace a mi” se podrá no atacar. Ante la duda: preguntar, no darlo por sentado.

No pedirle peras al olmo, expectativas reales. Si conocemos al otro, si respetamos y aceptamos sus capacidades y habilidades, no esperaremos que haga lo que no puede hacer, regularemos nuestras expectativas según sus reales posibilidades. Esta ceguera respecto del otro es fuente de mucho sufrimiento y frustración porque se entiende que “no quiere” cuando en realidad “no puede”. Si se necesitan peras, es preciso recurrir a un peral, los olmos no tienen.

Distinguir verdad de opinión. Todos creemos que nuestra visión del mundo es LA correcta, LA verdad, LO normal. El otro cree exactamente lo mismo. Esta creencia es la fuente privilegiada de enfrentamientos y peleas. Quien cree poseer la verdad avasalla y se impone sobre un otro a quien inferioriza y descalifica. La descalificación es un ataque, ante un ataque se contraataca, la guerra está declarada. Cuando la visión del mundo, o lo que sea, se enuncia como una opinión, se implica que puede haber otras. Naturalmente el tono y el gesto son menos tajantes, más amables y se le ofrece al otro la alternativa de la paridad. Solo así se abre la posibilidad de un diálogo.

Usar el idioma de la necesidad. Hablar en primera persona usando el verbo necesitar y decidirse a pedir. Si se habla en el idioma de la queja, el reclamo, la acusación o la burla lo que se dice es respecto del otro, enunciado en segunda persona, es un ataque. Ataque, contraataque, guerra. Imposible conversar. El uso del idioma de la necesidad junto con el verbo necesitar por el contrario se dice en primera persona: “yo necesito, a mi me hace falta” no habla del otro sino que expone los propios sentimientos, las propias carencias y vulnerabilidades, no es acusatorio, es un puente, una mano tendida que el otro puede tomar o no, pero no se le impone la violencia.

Descartar la primera orina de la mañana: frenar la reacción. La espontaneidad es la peor enemiga en conversaciones de pareja en las que tantas veces se ha caído en los mismos argumentos y escaladas de las que se ha salido lastimado y frustrado una y otra vez. Ante una reacción o gesto hostil, tener preparada una salida no violenta ni reactiva. Perder el control echa por tierra cualquier posibilidad de dialogar. Desde respirar hondo hasta dejar el lugar un momento para recuperarse y evitar esa reacción que enciende la mecha y convierte el encuentro en un incendio.

No insistir si el clima no es pacífico. Si no se consigue un clima receptivo y amistoso, si en medio de la conversación se enturbia, dejarlo para otra vez. No siempre es fácil apaciguar un momento hostil. Insistirse en los mismos argumentos con la esperanza de conseguirlo hace las cosas peores. Una vez encendida la mecha bélica no se la puede apagar con los mismos recursos de siempre, los que antes no funcionaron. Es mucho mejor abandonar y dejarlo para otra vez.

En resumen, si queremos conversar, es decir dialogar en lugar de atacar, es preciso ubicarnos alrededor de estos 5 ejes:

Tener presente las necesidades propias y cómo es el otro y qué puede.

Si no lo hicimos al comienzo de la relación, debemos pagar ahora el peaje mandatorio por el cual nos comprometemos a “Aceptar a mi pareja como es y no pretener que cambie”.

Considerar al otro como otro, con el mismo derecho que uno, lo que implica respetar sus decisiones y opiniones, darle el tiempo que necesita según sus capacidades, pedirle de modo amable lo que sus habilidades y características le permitan, abrir nuestras emociones y expresarlas en primera persona.

Usar las dos P como llaves maestras: preguntar y pedir.

Y, como decía John Lennon: darle una oportunidad a la paz.

Publicado en Clarin

Elegir la libertad de pensar

¿Usted es un hombre de izquierda?

No, no quiero ser de ninguna parte para poder ser de todas partes. No ser de ninguna parte es no estar comprometido con ninguna ideología y solo si no estoy comprometido con ninguna ideología puedo pensarlo todo porque no tengo las respuestas pre hechas a mis preguntas sino que me tengo que detener a observar, a entender. La ideología se opone a la reflexión.

¿Y nunca ha creído en una ideología?

Cuando chico.

Humberto Maturana (1928-2021)

Papá era del Betar, una organización judía en la Polonia de preguerra. Avergonzada, lo oculté durante muchos años. ¿Cómo decir que era hija de semejante monstruo que había elegido a la derecha en lugar de a la impoluta izquierda? ¡Si había sido la juventud de izquierda al mando de Mordejai Anielevich la protagonista del heroico levantamiento del gueto de Varsovia! Supe años más tarde que la narrativa oficial había ocultado que la derecha malsana del Betar, tanto o más protagonista, había sido silenciada, desaparecida, cancelada como diríamos hoy.

La izquierda ganó la batalla cultural y sigue partiendo aguas. Pertenecer al clan da patente de interés en los pobres para proteger la justicia social y los valores humanistas. La tribu identitaria te acogerá y cobijará siempre y cuando te sometas a sus designios, te homegeinices con el resto y pongas a las otras tribus de uno u otro lado, es decir, a cada uno en “su lugar”.

El mundo se ha vuelto una estructura con casilleros binarios. Carnívoros o vegetarianos. Machirulos o feministas. Progres o fachos.

Durante el paleolítico era cuestión de vida o muerte saber si quien estaba cerca era amigo o enemigo, si pertenecía a una tribu que haría lo posible por robarnos el secreto del fuego o si venía en son de paz. Había que advertirlo a simple vista porque si te equivocabas no seguirías vivo un minuto más. Dicen los neurólogos que nuestra estructura cerebral sigue siendo la misma de entonces, que los cambios culturales, sociales, tecnológicos, no alteraron ni las circunvoluciones ni las hormonas, ni los sentidos. Esta necesidad tribal binaria es un resabio de aquello, de cuando éramos cazadores-recolectores, vivíamos en cuevas y nuestro único interés era mantenernos vivos.

Hoy es un fenómeno global saber de qué lado está cada uno. Debe estar respondiendo también a una cuestión de supervivencia. Las redes sociales lo han generalizado de modo pandémico y estamos infectados con esa necesidad de identificar enemigos, de convivir solo con los de nuestro mismo (c)olor. Como en el paleolítico.

Pero hay algunos raros especímenes, como Maturana, que no admiten ser encasillados, empeñados en moverse a su aire, libres para pensar, evaluar y decidir. Son los desencasillados, los inmunes al contagio tribal, los disruptivamente sospechosos que enuncian impúdicamente lo que ven y se animan a decir, cuando el rey está desnudo, que está desnudo.

Nos cubren nubes de corrección política represivas y totalitarias que reeditan el Malleus Maleficarum, la biblia de la caza de brujas y el opresivo “big brother is watching you” de Orwell. Nadie resiste el escrutinio de toda su conducta. Es preciso cuidarse de palabras, gestos e intenciones para no ser encasillado.

La mirada ideológica y etiquetadora, ese ejercicio de poder y sometimiento encasillador, nos encierra en prisiones tribales. Pero somos más que miembros de una tribu, tenemos identidades múltiples, complejas y a veces cambiantes. Podemos elegir. Elijamos, junto al maestro Maturana, la libertad de pensar.

Publicado en Clarin.

Publicado en Gallo con esta Ilustración.

Jose Moskovits Z'L

La lapicera desaparecida (nueva versión) - Video del Sholem

Con un viejo texto mío relativo a la culpa y al perdón (está abajo), ahora abreviado, Carina Toker, Claudia Wolowski y Eliana @enmodolupa con sus dibujos maravillosos, gente querida del Sholem, hicieron este conmovedor video:

Cuando era chica no había biromes. Para escribir con tinta había que llevar un tintero a la escuela y mojar allí la pluma para escribir. Y un día aparecieron las lapiceras fuente, ¡venían con la tinta adentro! y me regalaron una, “cuidala mucho” me dijo papá. En la escuela fue genial, los “¡uuuus!” y “¡aaaas!” de las chicas al ver esa maravilla.

Cuando volví a casa quise hacer los deberes, saqué la cartuchera y la lapicera fuente no estaba. Vacié la mochila, revisé todos sus bolsillos y no, no estaba. La lapicera había desaparecido.

Lloré toda la tarde y cuando vino papá y le dije me miró fijamente “¿Seguro que la pusiste en la cartuchera?” me preguntó.”Sí”, le dije “ y todavía me acuerdo que la enrollé en un papel glacé de color celeste para que no se rayara y que Nilda, mi compañera de banco, me cargó por eso”. “Te dije que la cuidaras” me retó y me morí de la vergüenza por haber sido tan descuidada.

Un día fui con mi nieta al shopping y caminando por el pasillo escuché que me decían “¿Wang?”, era una mujer que no reconocía. “Soy Espósito, de la primaria, me sentaba atrás tuyo” y ahí sí, me acordé. Nos saludamos, nos contamos si habíamos estudiado, si nos casamos, si teníamos hijos, nietos. Y listo, nos despedimos y cada una siguió su camino. Di cuatro pasos y oí otra vez “Wang…”, me dí vuelta. Espósito con los ojos húmedos me dijo “Fui yo. La lapicera fuente me la llevé yo” y se fue.

Mi nieta tenía nueve años como nosotras entonces. Y pensé que tantos años después, ya no me acordaba de la lapicera desaparecida, pero Espósito sí porque había cargado 60 años con la culpa. Le llevó 60 años contármelo y pedirme perdón.

Shabat Shalom, gmar jatimá tová