Las historietas, como llamábamos a los cómics, fueron parte de mi infancia y de buena parte de mi vida. Las “revistas mejicanas” como Superman y La Pequeña Lulú; Rico Tipo y su inolvidable “el otro yo del Dr Merengue”, Pelopincho y Cachirula, Peanuts. Las novelas de Intervalo y los policiales de El Tony, D’Artagnan; Tía Vicenta, Fierro, Patoruzito, El Eternauta… Sé que me olvido de muchas y vienen a mi memoria las tiras de Mafalda, Clemente, Mendieta, Isidoro Pereyra, Diógenes y el linyera. Siguen nuevas tiras que publican los diarios, algunas cómicos otras provocadoras o críticas, filosóficas o poéticas, con una mención especial para “Maus” del gran Spiegelman y “El Camino a Auschwitz” de Gorodischer.

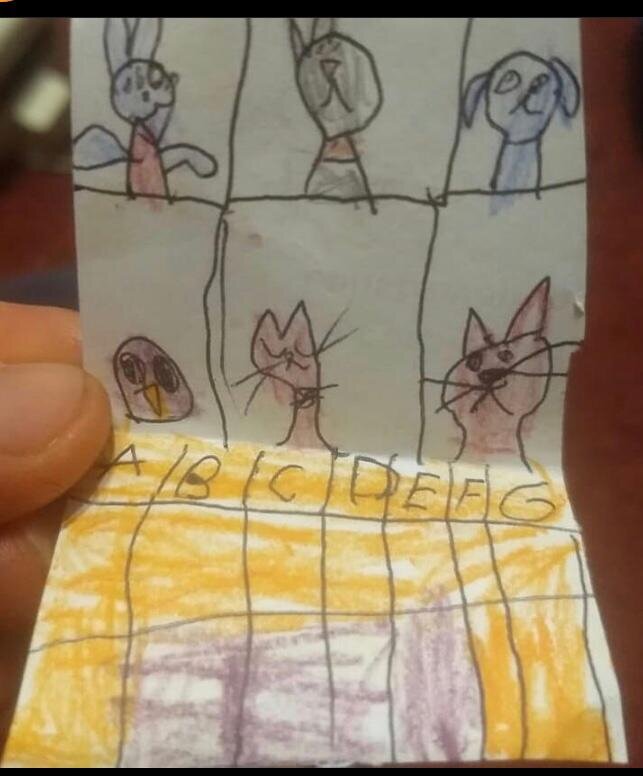

Dibujos con historias y personajes en encuadres clásicos: un cuadrado y adentro las figuras y los globitos con los parlamentos. Hoy gran parte del escenario de las viñetas es el nuestro, hoy somos un poco personajes de historieta. Gracias a la tecnología saltamos del papel a la pantalla y nos encontramos, nos vemos y dialogamos dentro de un escenario parecido al de los cómics.

Guardados en nuestras casas a salvo del virus todopoderoso, pegajoso y malévolo, nos relacionamos con los demás enmarcados en un cuadrado prolijo y alineado, grande en la computadora o chiquito en el celular. Adentro del encuadre fijo solo hay alto y ancho, nada de profundidad. Nuestro cuerpo y el de los demás tiene ahora dos dimensiones, es la voz producida por una imagen chata e intocable. Sentados ante el dispositivo de turno aparecemos amputados de la cintura para abajo, solo torso y cabeza, una especie de hemiplejia instrumental o ausencia fraguada. Atentos a lo que se ve atrás no vaya a ser que se revele algo que no queremos que se sepa, una puesta en escena cuidada que se ha vuelto nuestra nueva tarjeta de presentación.

Las caras miran fijo y luego del tiempo limitado en que la atención está prendida, se van vaciando las miradas y quedan espectros que hacen como que miran forzándose a parecer atentos, receptivos y disimulando que ya basta, que me quiero levantar, desperezarme, no estar siendo mirado ni hacer que miro con interés todo el tiempo, quiero poder volver a poner la cara que tengo cuando no debo cuidarme del escrutinio de todos esos ojos que me ven y vaya uno a saber qué están pensando cuando me miran. Todo esto requiere un esfuerzo suplementario para nuestro pobre cerebro que tiene que aprender a procesar estos nuevos inputs con los que no contaba. Termina siendo agotador al final del día.

Los ángulos que enmarcan esta estructura son inflexibles, de 90 grados que no se estiran ni redondean, estamos uno al lado del otro pero todos igualmente encerrados cada uno en su cubículo cueva. Parecemos estar bien cerca, pero en realidad no. Parecemos estar conectados el ojo en el ojo, pero en realidad no. Sin embargo vemos, vemos hasta lo que no queremos que se vea.

Lo peor es lo que uno ve de uno mismo. Verse estático, verse hablar, callar, gesticular, es un verse al que uno no estaba acostumbrado. Vivíamos sin vernos eso que los demás nos veían. Vivíamos en la inconsciencia de lo que nuestros mínimos gestos decían. Vivíamos creyéndonos más jóvenes, más lindos, más tersos, un tanto ideales. Solíamos sorprendernos cuando no nos reconocíamos en fotos, grabaciones o en filmaciones. Ahora estamos delante de nosotros mismos, y el realismo y la irrealidad conviven contradictoriamente en este verse y saberse cómo es uno mientras está siendo. Porque era un alivio no verse mientras uno vivía preso de la mirada de los demás pero libre de la propia. Uno podía soñar, poner a volar la imaginación, dibujarse otras líneas y pintarse de nuevos colores. Ya no más.

Eso que hay dentro del cuadrado, sentadito, firme y mirando derechito y fijo, somos nosotros ahora.

“¡Vista al frente!” nos decían en la primaria, seguía con “¡tomar distancia!” y estirábamos un brazo hacia adelante y la fila se iba alargando para atrás a medida que el resto hacía lo mismo. Ahora estamos a distancia pero no nos vemos las espaldas porque en la pantalla solo salimos en primer plano y de frente. Adyacentes uno al lado del otro, no tenemos como alejarnos cuando, en realidad, estamos tan lejos. Lejos y cerca están queriendo decir otras cosas.

Nuestras caras son una parte importante de quienes somos pero ni de lejos alcanzan a ser quienes somos. Extraño aquello que se llamaba clima, energía, piel, presencia, el cuidado de respetar la distancia en la que cada uno se siente cómodo, lo que permite el encuentro y lo hace amable. Esto que estamos haciendo, y bienvenido sea dadas las circunstancias, se parece a un encuentro, se le parece bastante, pero no lo es del todo.

Cuando estoy de viaje y chateo por algún medio electrónico con mi marido, él acerca su celular a nuestro perro y le hablo, le digo las mismas cosas que le digo siempre y en el mismo tono pero él no reacciona, en la pantalla no me reconoce ni me ve, es como si no me oyera, como si yo no estuviera ahí. Y tiene razón. No estoy. No me puede oler, no le llegan los ecos físicos de mi presencia ni las moléculas de aire que se mueven cuando uno habla.

Está bueno el no tener que desplazarnos para las reuniones que no precisan que estemos personalmente. Pero después de esta cuarentena (que ya está siendo una sesentena o vaya uno a saber qué número resultará al final), la presencia real tendrá un nuevo protagonismo hoy revalorizado en lo que tiene de único e irreemplazable. Los encuentros vía internet vinieron para quedarse y cuando esto termine recuperaremos con felicidad renovada los encuentros personales que aprendimos a extrañar tanto.

Las historietas que nos alojan hoy serán la historia algún día, cuando sean la memoria y el relato de esto que nos tocó vivir en el comienzo de la segunda década del siglo XXI amén.