El Monumento Nacional a la Memoria de las Víctimas del Holocausto, de los arquitectos Gustavo Nielsen y Sebastián Marsiglia, se encuentra emplazado en la Plaza de la Shoá, en la intersección de las avenidas del Libertador e Intendente Bullrich, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

vista parcial del Monumento

¿Cómo hacer presente la ausencia?

¿Qué tienen que ver estos bloques cuadrados con el Holocausto?

No se entiende nada, ¿qué quiere decir todo eso?

Es un insulto a los que sobrevivimos y a la memoria de los que fueron asesinados.

¿Por qué no hay objetos judíos, acaso no nos pasó a nosotros?

¿Los cassettes y los auriculares no existían en esa época, para qué están en un monumento que nos representa?

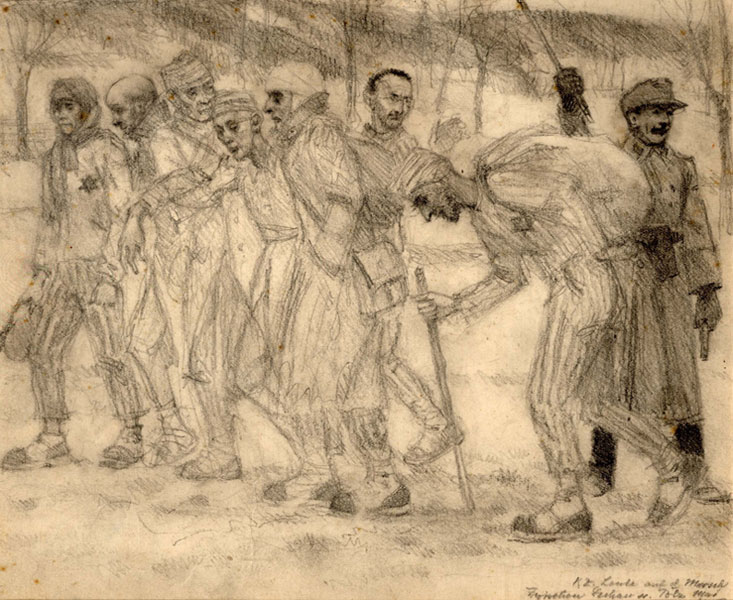

Cosas así dijeron algunos sobrevivientes en una presentación de la obra realizada especialmente para ellos. No todos, claro está, pero varios, y algunos de manera airada, expresaron su frustración y dificultad en comprender el sentido del monumento. No tenía los símbolos o códigos habituales en su imaginario representativo, sin víctimas ni perpetradores, sin escenas sangrientas ni banderas reivindicatorias ni brazos levantados implorando al cielo. No sabían todavía que estaría ubicado entre dos líneas férreas que con el sonido y la vertiginosidad del paso de los trenes, evocarían cada tanto aquellos otros, los que iban llenos y regresaban vacíos. Lo que veían era un muro con bloques de piedra con huecos de objetos cotidianos que no les hablaban de la “cosa en sí”. Era un idioma extraño que les era ajeno.

La Shoá y todos los hechos genocidas, como tragedia, son representados tradicionalmente agigantando el mal hasta volverlo ominoso, abominable y acentuando lo sufrido por las víctimas. Son representaciones para ser miradas desde lejos, siempre referidas a valores centrales de la sociedad, firmemente aleccionadores. Como en la tragedia aristotélica, suelen contener claros símbolos que hablan sin intermediarios del Bien y del Mal para que el ciudadano comprenda y haga suya la lección. La tragedia, según Aristóteles, debe ser pedagógica y estimulante en la construcción de la moral social, sus protagonistas son dioses, semidioses y héroes continuamente enfrentados con la vida y la muerte, el bien y el mal, la verdad y la mentira.

Los creadores del Monumento Nacional a la Memoria de las Víctimas del Holocausto Judío, Gustavo Nielsen y Sebastián Marsiglia, tomaron el riesgo de mostrarlo desde otro ángulo, el que Aristóteles llamaba comedia. No se trataba de un espectáculo de humor como se cree hoy sino la representación de lo humano pequeño y concreto, individual, falible y vulnerable; sus protagonistas eran personas comunes cuyas vidas cotidianas anónimas tenían experiencias similares a las de los espectadores que podían así identificarse con los protagonistas y sentirse parte de la representación. Cada objeto aquí mostrado sigue esta línea que habla sobre vidas anónimas pero le suma a ello la alusión a aquellas otras despedazadas y silenciadas. Cada objeto es ese objeto, pero, también y junto con él, infinitos otros que podrían haber estado ahí, que cualquiera de nosotros podría haber entregado para dejar testimonio y decir: acá alguna vez vivió alguien.

Claude Lanzmann cree que es irreverente e improcedente pretender representar lo irrepresentable, esos hechos de tal horror que superan lo concebible, que en el intento de mostrarlo lo bastardean y banalizan. No se han inventado aún sistemas de registro y medición para la Shoá y los otros cataclismos que han seguido sucediendo, no hay sismógrafos que midan y evalúen, seguimos mudos y espeluznados ante lo que los humanos somos capaces de hacerle a otros humanos.

En este monumento, la representación es conceptual, habla más allá de la piedra y enmudece ante lo perdido. La ausencia deliberada de la figura humana se potencia en el vacío dejado por la huella de los objetos huérfanos de humanidad, perdidos, olvidados que interpelan al caminante desprevenido con interrogantes como ¿por qué si es en homenaje a víctimas, no hay ninguna? ¿a quién pertenecían estos objetos? ¿cómo fue? ¿qué pasó? ¿por qué está acá? Y alguno, más atrevido, tal vez llegue a preguntarse ¿cuál objeto podría representarme cuando yo no esté? ¿Con cuál objeto podría dejar constancia de haber estado y de haber sido arrancado de la vida violentamente y sin motivo alguno? Y si hubiera alguien que se animara a recorrer con la mano cada hueco, cada vacío, cada marca, y respirara hondo dejándose impregnar por tanta ausencia, tal vez podría advertir que no se trata solo de la Shoá, que lo representado la excede, porque lo que allí sucedió hirió de muerte a una concepción de lo humano que nos atañe a todos. Y la herida sigue abierta y sangrando. Por eso los objetos son de hoy, porque el peligro sigue activo y todos podríamos ser la próxima víctima.

Son objetos cotidianos, pequeños, insignificantes, con los que interactuamos a diario, parte de nuestra subjetividad y se constituyen en marcas indelebles de una arqueología urbana universal. Esa muda hendidura dejada en la piedra por esos objetos remite a aquellos otros que quedaron tras tantas vidas cercenadas, interrumpidas, acalladas, ésos que, huérfanos de sus dueños, pasaron a ser objetos sin objeto. Son, en palabras de sus autores, “fósiles urbanos … que a diario pasan inadvertidos pero que cuando el sujeto ya no está, cobran la fuerza de una presencia”. Cada objeto en este monumento fue entregado y usado con algún sentido. Este libro recolecta esas historias.

El vacío es el protagonista conceptual de la obra para dar cuenta del agujero, la mutilación que todo hecho genocida deja en el cuerpo de lo humano. Pero, como el fotón que no puede ser medido porque para medirlo hay que iluminarlo y en ese acto se lo modifica, ¿cómo iluminar la oscuridad? ¿cómo hacer presente la ausencia? ¿cómo gritar el silencio? Es un oxímoron y parece haberse salvado en esta representación de la ausencia, una ausencia al cubo, ausente el objeto, ausente su dueño, ausentes las víctimas. Este monumento, gestado poéticamente, probablemente no habría sido comprendido tampoco por mis padres, sobrevivientes de la Shoá, pero seguirá hablando de ellos, de quienes fueron, de cuánto perdieron y de cómo sobrevivieron.

Pienso en mi mamá que tanto sufrió durante la Shoá y que ya hace tanto que se fue. ¿Cómo poner en imagen por ejemplo su ausencia? ¿Cómo contar sobre su sutileza y picardía, su elegancia, su sabiduría? Lo haría con un colgante que ella solía llevar en el cuello, un pececito de oro con escamas movibles con el que me gustaba tanto jugar de chica. El pez es un símbolo de la vida, de la frescura y el agua, curiosamente fue el primer símbolo del cristianismo antes de que se instaurara la cruz, un instrumento de tortura.

Cuando mamá se fue, con mi hermano nos repartimos sus pertenencias; todo fue fácil y fluido hasta que le llegó el turno al pececito. Lo queríamos los dos. Decidimos someterlo al azar y lo ganó él. Yo conseguí un tiempo después un pececito parecido, no de oro y lo guardo sabiendo que no es, pero como cuenta Gustavo con el gato chino, me miento como si lo fuera y a veces juego con él en un diálogo silencioso y privado con mamá. Si yo hubiera ofrecido algún objeto para la construcción de este monumento, habría sido ese pececito de escasos 4 centímetros pero que, para mí, es enorme. Y estaría su huella en medio del concreto, fijo en la piedra para toda la eternidad y tal vez alguien, alguna vez, lo miraría y se preguntaría ¿para qué habrán puesto un pececito en un monumento al Holocausto? y tal vez esa misma persona construiría su propia historia acerca de qué estaría representando semejante objeto tan alejado de lo que supuestamente se quiere expresar.

Por todos los que fueron asesinados solo por haber nacido judíos cuyas voces forman un coro atronador y fantasmático casi imposible de oír.

Por los que sobrevivieron luego de esa cruel ordalía y de haber perdido familias, infancias, la pelota de fútbol, la muñeca, la bicicleta, el abrigo favorito, los zapatos para la nieve, los libros, casas, idiomas, países y se reconstruyeron en otra lengua mientras aprendían a comer asado y a tomar mate.

Por todos los que lo pueden ver y por los que lo seguirán viendo cuando pasen caminando tal vez distraídos y quizás se pregunten por cada uno de esos objetos cuál es la historia que acecha detrás, cuáles las ilusiones, las penas, los sueños y las alegrías de esas personas anónimas para las que cada uno de ellos fue un ancla en lo humano que nos es común a todos.

Nota: el libro reúne textos sobre los objetos donados para la realización del Monumento a las víctimas de la Shoá. Aún está iné