en la pag web del director Salvar al niño Entrevista hecha por Osvaldo Quiroga en su programa Otra Trama, en marzo 2014.

Publicado por Aurora, en Israel:

Un film de Bernardo Kononovich en Yom Hashoá. La TV israelí proyectó el documental argentino “Salvar al Niño”. Por Efraim Zadoff

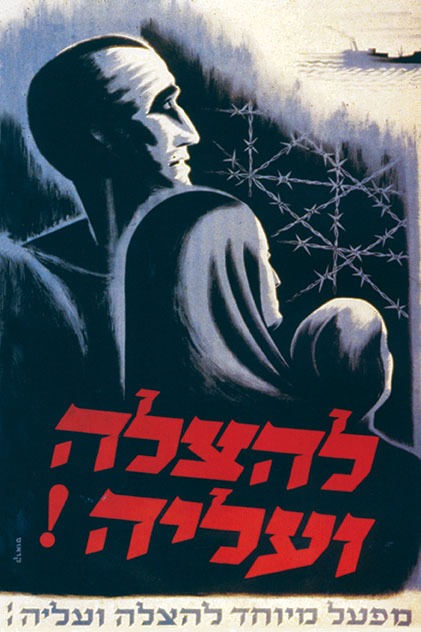

En el reciente Yom Hashoá, se proyectó en el Canal 10 de la TV israelí, “Salvar al Niño”, un film deBernardo Kononovich.

Bernardo Kononovich nació en Buenos Aires. Psicoanalista y docente universitario, egresado de “Cinema”, escuela de cine y video de Buenos Aires, realizó desde 1991 hasta la fecha, cinco mediometrajes y dos largometrajes documentales: “Crónicas de Ciegos” 1991, “Atención (Achtung)!” 1992, “Lunes 9:53” 2000, “Aquellos Niños” 2002, “Me Queda la Palabra” 2004, “Kadish” 2009 y “Salvar al Niño” 2013. Dos de estas películas fueron emitidas por la TV abierta de Israel y en varios canales de cable como así también fueron elegidas para la programación del "Jerusalem Jewish" film Festival en varias de sus emisiones. Kononovich, desarrolla el género testimonial, explora la capacidad expresiva y narrativa de los protagonistas de sus películas: los testigos. Pone particular cuidado en facilitar la palabra con toda su carga subjetiva. El interés temático de su obra gira en torno a los derechos humanos: a la discapacidad y su superación, a la lucha ciudadana por la justicia en el caso AMIA, al genocidio perpetrado por los nazis, el Holocausto y a las consecuencias de la represión militar en la Argentina.*

¿Es posible identificar un hilo conductor que recorra tus documentales? Este film, “Salvar al Niño”, así como todos los demás, están vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, al rescate de la palabra, del testimonio y al sostén de la memoria por sobre la crueldad y la destrucción de la dignidad humana. Estos serían los temas que se trabajan en mis documentales. Este film pivotea sobre el testimonio de tres mujeres radicadas en la Argentina, sobrevivientes del nazismo, cuyo pasado está atravesado por historias en las cuales hay un niño para ser buscado, para ser salvado, para ser rescatado.

La búsqueda de niños desaparecidos, perdidos, apropiados es un tema de actualidad en el mundo y en particular en América Latina. ¿Esta realidad jugó un papel inspirador en este documental? Sí, en gran medida lo fue. Los niños son las víctimas privilegiadas de las máquinas genocidas y si no son eliminados, quedan expuestos a la apropiación, a la pérdida de su identidad y al despojo de sus raíces. Esta experiencia de horror fue habitual durante el nazismo y también en la Argentina en los años de terror de la última dictadura militar.

¿No plantea para el realizador un verdadero desafío transmitir vivencias tan extremas como las que padecieron las víctimas de un genocidio? Sí, absolutamente. A menudo suelo preguntarme: ¿Cómo

comunicar el horror sin provocar rechazo y repulsión? Las protagonistas de “Salvar al Niño”: Judit Horvat, Jacqueline Albzajt yDiana Wang hablan desde el corazón para establecer un puente, un espacio de identificación con el espectador. No hay en su decir ni exabruptos ni desmesuras. Por otra parte me interesa investigar acerca de la relación que establece el testigo con su propio relato, relato que construyó y que lo brinda cada vez que se le solicita. Me pregunto si la repetición del relato no establece un formato fijo que preserva al testigo de las emociones intensas cada vez que evoca esos recuerdos ominosos. También pienso si es legítimo alentar al entrevistado a que se abra a los requerimientos expresivos que le propone el entrevistador. Intento en esta película que el testimonio brindado sorprenda también al propio testimoniante, que le abra preguntas, que le devuelva algo más que un espejo conocido, que le permita explorar los alcances de su propia capacidad narrativa ampliando su repertorio expresivo.

En base a tu experiencia, ¿por qué habla el sobreviviente, qué lo lleva a relatar lo vivido una y otra vez? Hasta los primeros años de la década de los '90, eran muy pocas las producciones cinematográficas dedicadas a documentar el Holocausto. Durante largos años la mayoría de los sobrevivientes se llamaron a silencio. De hecho muy poca gente, incluso entre los más allegados, tenía alguna disposición a escucharlos. Se llegaba al extremo de considerar a los sobrevivientes como personas sospechadas, fabuladoras, desequilibradas o que trataban de obtener algún beneficio personal. Mis primeros videos sobre el tema datan de aquella época y a la distancia, los veo como un intento de abrir la circulación de la palabra, fomentar el relato de aquellas vivencias luctuosas, darles curso, sacarlas del secreto yla vergüenza. Al mismo tiempo traté de abrir un espacio de investigación para explorar de qué manera aquellos hechos traumáticos inciden sobre las otras generaciones, sobre sus hijos y sus nietos. Cuando, aproximadamente cincuenta años después, los sobrevivientes comenzaron a hablar, sentí la necesidad de recoger sus imágenes y sus palabras. En relación a los niños, más de un millón de niños judíos fueron exterminados, varios miles fueron salvados. Una de mis películas registra sus historias porque pienso que merecen ser conocidas y difundidas. En “Salvar al Niño” se investiga el lugar del testimonio como valor en sí. Me quedan muchas preguntas y esto constituye mi mayor estímulo para seguir trabajando e investigando. El que quiera ver el documental puede aún hacerlo en la siguiente dirección: http://docu.nana10.co.il/Article/ ?ArticleID=1053404&sid=186

* Ver filmografía completa en: http://bernardokononovich.com