Todos sentimos alegría por la constatación de que los mineros enterrados en Chile estén con vida y de que hayan comenzado las acciones para mantenerlos vivos y en un futuro, rescatarlos. Uno imagina la angustia del encierro, la desesperanza e impotencia, el temor de haber sido dados por muertos, el calor, la sed, el hambre, el vacío de la ausencia de comunicación con el exterior. El escenario es claustrófobo y terrorífico, una especie de muerte en vida. Todo esto cambió con la conexión establecida y con la reapertura de la esperanza. Es casi un milagro, renueva la fe en lo mejor de lo humano. No nos ponemos a pensar ahora en que las cuestiones de seguridad no fueron atendidas lo suficientemente, que la empresa no consideró que la vida de los mineros debía ser protegida mediante la construcción de otra salida como se hace en países con mayores controles. Es momento de alegría y regocijo. Pero vienen a mí, sin que lo pueda evitar, -y acusándome de injusta- otros hechos protagonizados por otras personas encerradas, también angustiadas, desesperanzadas, impotentes, con hambre y sed, pero, a diferencia de haber sido objeto de un accidente, su enterramiento se debía al peligro de muerte en el que estaban. Eligieron ese encierro, eligieron esas duras condiciones porque era mejor que estar en el exterior, a la intemperie como blanco del acosador asesino.

Todos sentimos alegría por la constatación de que los mineros enterrados en Chile estén con vida y de que hayan comenzado las acciones para mantenerlos vivos y en un futuro, rescatarlos. Uno imagina la angustia del encierro, la desesperanza e impotencia, el temor de haber sido dados por muertos, el calor, la sed, el hambre, el vacío de la ausencia de comunicación con el exterior. El escenario es claustrófobo y terrorífico, una especie de muerte en vida. Todo esto cambió con la conexión establecida y con la reapertura de la esperanza. Es casi un milagro, renueva la fe en lo mejor de lo humano. No nos ponemos a pensar ahora en que las cuestiones de seguridad no fueron atendidas lo suficientemente, que la empresa no consideró que la vida de los mineros debía ser protegida mediante la construcción de otra salida como se hace en países con mayores controles. Es momento de alegría y regocijo. Pero vienen a mí, sin que lo pueda evitar, -y acusándome de injusta- otros hechos protagonizados por otras personas encerradas, también angustiadas, desesperanzadas, impotentes, con hambre y sed, pero, a diferencia de haber sido objeto de un accidente, su enterramiento se debía al peligro de muerte en el que estaban. Eligieron ese encierro, eligieron esas duras condiciones porque era mejor que estar en el exterior, a la intemperie como blanco del acosador asesino.

Pienso en mis padres que estuvieron 22 meses hacinados en un altillo de 70 cm de altura máxima, en un total silencio para no ser descubiertos, en la oscuridad más absoluta, temiendo en cada minuto ser denunciados y asesinados; un primo escondido con ellos, a sus cinco años, cuando salió tenía atrofiados los músculos de sus piernas debido a la inmovilidad a la que estuvo obligado en sus años de crecimiento; hasta hoy renguea, pero vive; aprendió sus primeros juegos entre el horror del silencio, la quietud y la oscuridad.

Pienso en los Ackerman, un matrimonio y sus dos hijos, que sobrevivieron escondidos en las cloacas conviviendo con todo tipo de alimañas, en el lodo y la pestilencia, durante cerca de un año y medio, tiempo en el que no emergieron nunca a la superficie, jamás asomaron a las calles que estaban ahí nomás, sobre sus cabezas.

Pienso en Stan que sobrevivió escondido en un sótano lóbrego y húmedo junto con otras quince personas; tenía 11 años y domesticó a una rata que fue su compañera de juegos y mascota durante los largos meses de encierro.

Pienso en Rivka de 9 años que permaneció escondida en el fondo de la cucha del perro de una granja, sin que los granjeros lo supieran, compartiendo con el ”dueño de casa”, el noble perro, su comida y las peripecias de su vida.

Pienso en Félix que sobrevivió en un pozo cavado bajo la casa de quien fuera la cocinera de su familia, en la tierra, en un pequeño sitio junto con tres personas más, no podían ponerse de pie ni cambiar de posición porque el lugar no era suficiente, debían estar, ellos también, en total y absoluto silencio y en completa oscuridad; en ese contexto, Félix siguió sus estudios porque uno de sus compañeros de infortunio era un tío, profesor de física y matemáticas, quien le impartió las clases de ésas y otras materias, en la oscuridad más absoluta, sin papel ni lápiz, sin tiza ni pizarrón, todo de memoria y susurrado; cuando la guerra terminó llegó a Francia y fue admitido en la Sorbonne donde se graduó con honores. “Nunca tuve que estudiar” decía, “me bastaba con cerrar los ojos y escuchar al profesor, igual que en el escondite con mi tío”.

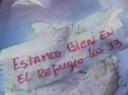

Todos ellos eligieron estar escondidos porque el mundo había enloquecido: estar libre era peligroso, estar encerrado era la salvación. Y no sé si sufrieron serios traumas, sabían que no tenían alternativa y cuando uno sabe que no tiene alternativa, de alguna manera se las arregla, pone las cosas en su debido lugar y se concentra en vivir. A diferencia de los mineros ellos no sabían si alguna vez terminaría su encierro o si podrían sobrevivir siquiera un día más, no tenían ninguna ilusión.

Me da mucha alegría que los mineros hayan sido encontrados y que se les haya abierto una esperanza, que sepan que son esperados, que se hará lo posible por rescatarlos, que el mundo está atento a ellos y a su sufrimiento. Me da tanta alegría como la pena que siento por todos los que eligieron enterrarse en vida para huir del odio, rodeados de indiferencia sin tener al menos el consuelo de saber que eran esperados en alguna parte, que alguien estaba intentado hacer algo por salvarlos. ¿Cuántos habrá hoy en las mismas condiciones? ¿Cuántos en Darfur, en la Latinoamérica de los cárteles, en el Africa diamantera, en otros confines? ¿cuántos hay encerrados en el silencio y la oscuridad y la indiferencia más total? Son afortunados los mineros que tienen a tanta gente preocupada, a todos los medios de prensa atentos.

Me dirán que ¿qué tiene que ver una cosa con otra?, ¿por qué relacionar este hecho con aquéllos?. Responderé que es parte de mi patología como hija de sobrevivientes de la Shoá. Es mi porción de locura heredada de aquella locura del mundo y con la que seguimos conviviendo. Es maravilloso advertir el espíritu humanitario despertado universalmente por los pobres mineros aprisionados. Pero me da lo que llamaría una cierta envidia retrospectiva, un poco de pena y un chiquito así de vergüenza.